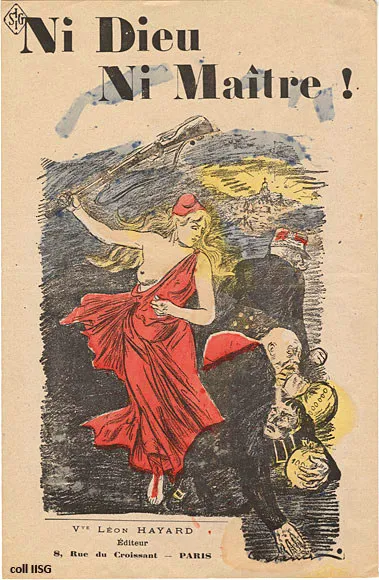

Cette formule devient, dès la fin du XIXe siècle[1], la devise du mouvement anarchiste, puis désigne un esprit libre qui conteste les autorités spirituelles et temporelles. « Ni dieu ni maître » est une devise révolutionnaire, utilisée dès la fin du XIXe siècle Elle exprime la volonté de l’individu de ne se soumettre à aucune autorité politique ou divine[2]. Elle réfute toute soumission à un maître, qu’il appartienne à l’appareil politique de l’État, au patronat ou à la hiérarchie religieuse. Elle ne signifie donc pas qu’il faut combattre les croyances spirituelles, mais plutôt ceux qui utilisent la religion pour contrôler la pensée des fidèles.

Historiquement, un slogan qui ne vient pas des anarchistes !

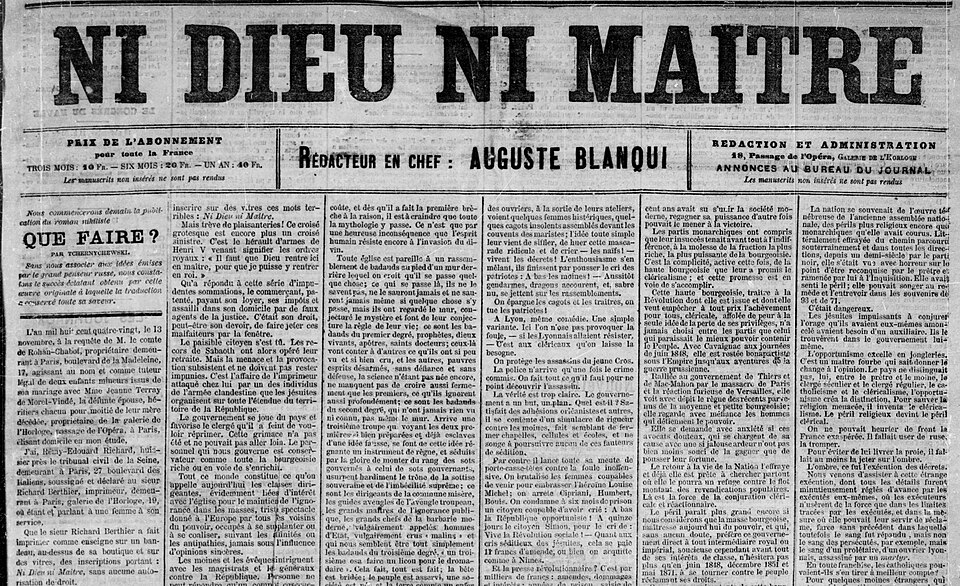

Même si aujourd’hui la devise « ni dieu ni maître » est inséparable de l’anarchisme, son origine n’est pas à rechercher du côté du mouvement libertaire. En effet, l’expression trouve son origine dans le journal éponyme (du même nom) fondé en 1880 par Auguste Blanqui. Selon le chercheur du socialisme Maurice Dommanget, cette devise aurait été inspirée à Blanqui par une brochure du docteur Étienne Susini (1839-1908, militant socialiste parisien) intitulée Plus de Dieu, plus de maître, qui avait été publiée en 1870[3]. Aussi, selon Dommanget, le « maître » de la formule originale ne s’étend pas à toute forme d’autorité, mais fait référence uniquement au Capital et l’exploitation économique qu’il suppose.

Blanqui était surnommé « l’Enfermé » car il avait passé la majeure partie de son existence emprisonné du fait de ses nombreuses tentatives insurrectionnelles infructueuses. Le blanquisme (conception politique de Blanqui et de ses partisans) est un avant-gardisme. Pour eux, les révolutionnaires, groupés dans une société secrète, doivent s’organiser de façon militaire pour déclencher une insurrection armée qui les porteraient au pouvoir, et leur permettrait ainsi d’instaurer un nouveau système révolutionnaire. Comme on le voit, Blanqui est plus un annonciateur des bolchéviques russes, et sa conception élitiste et avant-gardiste n’a rien à voir avec l’assembléisme des anarchistes, pour lesquels c’est le peuple (dans le sens les exploités) qui prend l’initiative insurrectionnelle puis est chargé de la réorganisation de la société.

Le journal « Ni dieu Ni maitre », créé par Blanqui en 1880, ne survécut pas longtemps après la mort de son créateur en 1881 à l’âge de 75 ans. Eudes, qui avait été condamné du temps de l’Empire de Napoléon III pour insulte à la religion et qui sous la Commune déclara « si Dieu existait, il faudrait le fusiller », essaya de le faire reparaitre sous le titre « l’Homme libre, ni Dieu ni maître », mais lui-aussi mourut rapidement peu après. Il n’en fallait pas moins pour que les réactionnaires et les catholiques y voient là le signe de la Providence, une malédiction et une vengeance divine …[4] : : « Le journal Ni Dieu ni maître inspirait un profond dégoût ; il n’avait pas un mois d’âge que le doyen des révolutionnaires, Blanqui, étant venu à la salle Ragache prononcer un violent discours contre Dieu et la société, demanda le drapeau rouge et le sang d’autrui. En sortant, il fut pris de paralysie et mourut presque subitement. […] Le journal Ni Dieu ni maître fut enterré avec le patron qui avait échappé tant de fois à la peine de mort, pour être frappé sans doute plus directement par la main de Dieu après un dernier avertissement »

Dès les débuts de sa popularité, la devise blasphématoire fit ainsi objet d’une forte contestation, notamment de la part des cercles catholiques[5].

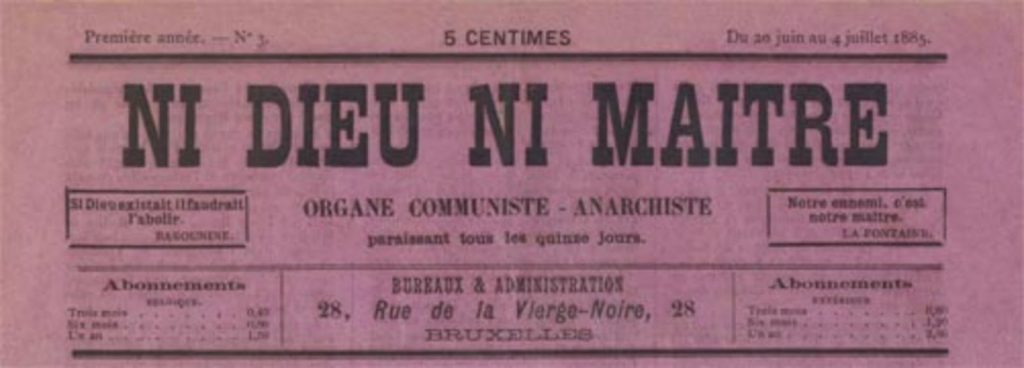

Néanmoins, le titre fut repris dès 1885 par le groupe communiste-anarchiste de Bruxelles, qui servait alors de terre d’exil pour de nombreux révolutionnaires et ex-communards.

Depuis, cette fière devise claquant comme un coup de fouet, « qui met dans l’horreur civile de la noblesse et puis du style » – pour reprendre les paroles de la chanson éponyme de Léo Ferré – a été adoptée par les anarchistes du monde entier, qui apprécient son caractère blasphématoire sans compromis. On peut la rapprocher de la célèbre chanson « le père Duchesne ». Cette chanson fut immortalisée par Ravachol alors que celui-ci montait à la guillotine, et dont le refrain « fout le bon dieu dans la merde » est également un défi lancé aux puissants et à Dieu.

Ni dieu, ni Maitre, la devise des Hommes libres

Dès les premières décennies de la Troisième République en France, l’inscription « Ni Dieu ni maître » est utilisée par les libres-penseurs et les révolutionnaires sur leur tombe. Ils affirment ainsi qu’ils sont libérés de la crainte de la mort, laquelle est le socle de toutes les religions, et ainsi trancher avec les tombes ornées d’une croix chrétienne[6].

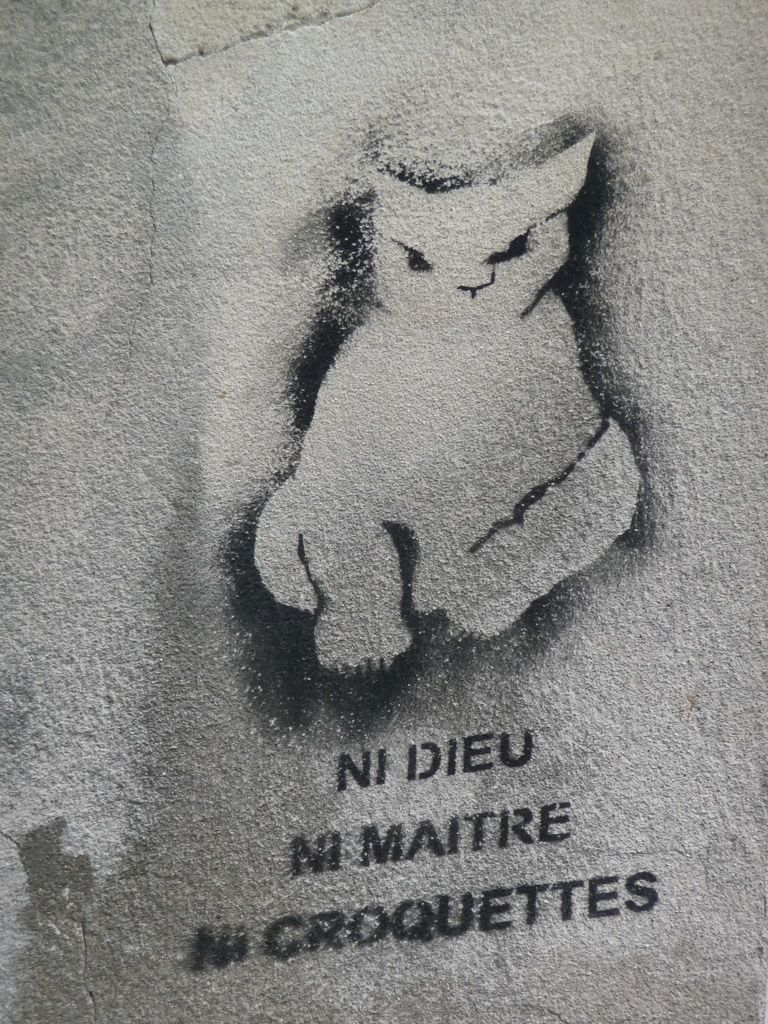

L’expression a été aussi reprise dans de nombreuses publications, affiches et chansons, notamment par Léo Ferré nous l’avons dit, mais aussi par le mouvement punk. Enfin, elle a fait l’objet de nombreux détournements militants (les féministes ajoutant derrière « ni patron, ni mari »[7]) ou humoristiques (« ni dieu ni maître, même nageur »).

Dans sa chanson « le tango des élus’, le chanteur Renaud se moque des gauchistes et révolutionnaires de salon qui oublient le cri de liberté « ni dieu ni maitre » pour participer à la messe électorale :

« Et dire que chaque fois

que nous votions pour eux

Nous faisions taire en nous ce cri :

« Ni dieu ni maître ! »

Dont ils rient aujourd’hui puisqu’ils se sont fait dieux

Et qu’une fois de plus nous nous sommes fait mettre »

[1] Duneton, Claude, 1935-2012., Le bouquet des expressions imagées : encyclopédie thématique des locutions figurées de la langue française, Seuil, 1990

[2] Michael Löwy, « Le concept d’affinité élective en sciences sociales », Critique Internationale, vol. 2, no 1, 1999, p. 46.

[3] Blanqui, Auguste, 1805-1881. et Impr. Corlet, Ni dieu ni maître, Bruxelles/Le Kremlin-Bicêtre, Éd. Aden, dl 2009, 78 p. Toutefois il semblerait que cette brochure n’ait pas vraiment existé. Cf. Romain Broussais, “Les origines de la devise anarchiste « Ni Dieu ni maître » : une généalogie discutable”, Histoire Politique [Online], 46 | 2022

[4] Le Moine, Ni Dieu ni maïtre, La Croix, 7 août 1888, page 1,

[5] Voir, par exemple, The Reformation of the Nineteenth Century (1896), où Richard M. Meyer dénonce la vacuité de la formule.

[6] Jacqueline Lalouette, « La Libre pensée et la symbolique iconographie révolutionnaire », Archives de sciences sociales des religions, vol. 66, no 1, juillet-septembre 1988, p. 65-88, cité par Jacqueline Lalouette, « Dimensions anticléricales de la culture républicaine (1870-1914) », Histoire, économie et société, vol. 10, no 1, 1991, p. 138

[7] Voir, par exemple, le journal féministe La Voix de la femme. Nicole Fourtané, Michèle Guiraud, L’identité culturelle dans le monde luso-hispanophone, Presses Universitaires de Nancy, 2006, page 248.

Texte extrait de la brochure « Un CHAT NOIR,UN A CERLE, UN DRAPEAU ROUGE ET NOIR …ET UN RATON LAVEUR, une petite histoire des symboles anarchistes … »

Lire et télécharger en ligne : https://cnt-ait.info/2025/04/29/symboles-anar

Sommaire :

Les rites de communication politique (Serge Tchakhotine)

L’aliénation de la consommation des symboles révolutionnaires

Du drapeau rouge au drapeau noir

Louise Michel et le drapeau noir

1968 : Le drapeau noir contre le drapeau tricolore

Les origines du drapeau rouge et noir

Tout ce qui est rouge et noir n’est pas anar …

Le logo de l’AIT, de 1922 à aujourd’hui

L’emblème historique de la CNT espagnole : Hercule et le Lion de Némée

D’où vient le symbole du Chat Noir anarchiste ?

Les mains entrelacées, un symbole anarchiste de lutte et de solidarité

Pourquoi les anarchistes s’appellent entre eux compagnons et pas camarades ?

No Pasaran, les trois flêches, Siamo tutti antifascisti : des symboles de défaites …

9 commentaires sur Ni Dieu ni Maitre