Le drapeau noir est le symbole anarchiste par excellence. Mais historiquement, il fut d’abord le drapeau des pirates.

Le pavillon noir des pirates

Les pirates arborent le pavillon noir dès le XVIIIe siècle. A la différence des corsaires, qui naviguent sous le pavillon du pouvoir (roi de France ou d’Angleterre, …) qui loue leur service, le drapeau noir des pirates représente donc déjà un signe de liberté et d’insubordination vis-à-vis des États. Il n’est pas uniformément noir ; rappelons qu’à l’époque la plupart des drapeaux sont plus complexes qu’aujourd’hui. Il représente toujours un signe de mort : une tête de mort sur tibias croisés, un sablier (signifiant le temps qui s’écoule) ou encore un squelette.

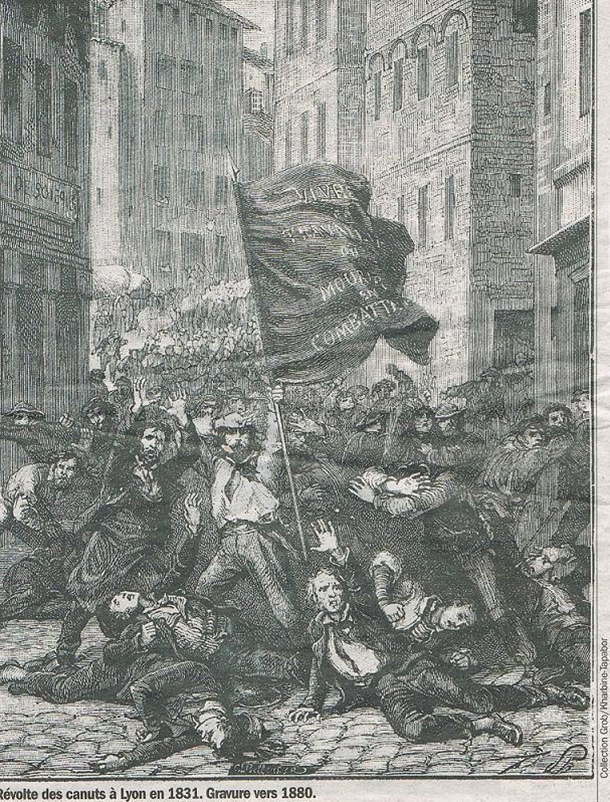

La révolte des canuts de 1831et l’apparition du drapeau noir

C’est en 1830 que le drapeau noir est brandi en France pour la première fois, où il flotte sur l’Hôtel de Ville de Paris pendant l’insurrection de juillet.

A Lyon en novembre 1831, puis en avril 1834, les ouvriers des ateliers de tisserands sur soie, les canuts, se révoltent. C’est le premier mouvement ouvrier révolutionnaire. Ils arborent un drapeau noir sur lequel on peut lire « vivre en travaillant ou mourir en combattant ».

Toutefois, lors des révoltes et révolutions ultérieures (1832, 1848 …), essentiellement parisiennes, c’est bien le drapeau rouge qui sera l’étendard des insurgés.

1848, le drapeau noir flotte sur Sost, en Barousse

En 1848, les habitants du petit village (600 habitants) de Sòst, niché dans le fond de la vallée du Barousse en Comminges (dans les Pyrénées), se révoltent. Quand l’information de la chute du roi Louis Philippe et l’instauration de la 2de République finit par arriver de Paris, le 28 février 1848, les villageois entrent en insurrection et hissent le drapeau noir. Ils protestent contre la suppression de la propriété commune (communale) de certains bois et pâturages au profit de la propriété privée des bourgeois et de la propriété publique de l’Etat. En effet, jusque-là, ces terrains communs étaient gérés à travers différentes assemblées qui regroupaient l’ensemble de la population du village. . Ils demandent donc la restitution de leurs droits d’usage sur les champs et les forêts que se sont accaparés l’État (pendant la Révolution française) ou les nobles (la famille Luscan) lors de la Restauration monarchique (à partir de 1815).

Une bande d’émeutiers part de ce village et de celui d’Esbarèish (Esbareich). Ils sont une cinquantaine à se rassembler à Maulion de Varossa (Mauléon-Barousse). Armés de piques, de fourches et de fusils, ils s’emparent des registres forestiers et les brulent. D’autres hommes rejoignent le groupe. Le mardi 29 février au soir, ils sont plus de 200. Pendant quatre jours, les émeutiers vont rançonner divers notables et curés. Le temps est exécrable, les autorités ne peuvent intervenir. On parle de

2 000 insurgés qui auraient pour projet d’incendier Àrreu (Arreau), Banhèras (Bagnères) et de ravager le canton de Nestièr. D’ailleurs, les révoltés pillent et incendient le château de Luscan, en représaille contre le noble local, qui s’était accaparé les terres communales à la Restauration.

Mais dès le 3 mars, la répression s’organise et se rassemble. Profitant d’une accalmie des intempéries, les gardes nationaux de Montrejau, Sent-Gaudenç (Saint-Gaudens), Loras (Loures-Brarousse) et Valentina (Valentine), des gendarmes et une section du 65ème régiment d’infanterie de ligne, jusqu’alors cantonnée à Sent Beath (Saint-Béat), se rassemblent au pont de Era Broquèra (Labroquère) et marchent sur le village. À midi la bataille s’engage, les rebelles ouvrent le feu les premiers. Les gendarmes chargent les Baroussais suivis par les soldats de ligne. Le corps à corps est violent. Désorganisés, les insurgés se replient, les troupes de la nouvelle République vont les pourchasser jusque dans leurs logis où ils les désarmeront par la force. 98 d’entre eux sont emmenés à Montrejau pour être jugés. La bataille ne fait pas de morts mais plusieurs blessés.

Le lendemain, samedi 4 mars, on décrète un jour de fête civique. Cependant, on craint que les insurgés ne se regroupent et ne repartent à l’attaque, des troupes affluent donc de toute la région, et même de Toulouse. Cela sera en vain, les insurgés ne se regrouperont pas.

Toutefois en mois de juin, les maires des villages de Seleishan (Saléchan), Siradan et Tève (Thèbe) font rassembler 400 hommes. Ils iront abattre les haies et les clôtures qui entourent les terres des aristocrates et des champs y seront dévastés.

L’Internationale et la Commune : de timides apparitions …

Du 29 octobre au 1er novembre 1865, le congrès européen des étudiants se tient à Liège. 1400 étudiants de tous les pays sont présents. Un groupe représente le quartier Latin : Albert Regnard, Germain Casse, Victor Jaclard… Ces militants s’y rendent avec un drapeau noir très remarqué, le seul qui pour eux « convînt à la France en deuil de ses libertés ». Ils sont exclus de l’Académie de Paris à leur retour[1].

Lors de la Commune de Paris, le drapeau noir commence à être utilisé avec le drapeau rouge. Le 2 mars 1871 lors de la parade des troupes prussiennes de Bismarck à Paris, « les Parisiens couvrent la ville de drapeau noir »[2] en signe de deuil de la liberté. Lors de la Semaine sanglante, la mairie du XIe arrondissement est tendue de noir en signe de deuil[3].

Toutefois, des tensions apparaissent entre « anarchistes » d’un côté (dont le représentant le plus connu est Bakounine) et de l’autre les socialistes appelés « autoritaires » par les premiers (dont le représentant le plus connu est Marx). Après l’écrasement de la Commune de Paris en 1871, le drapeau rouge est interdit par la jeune République française restaurée. Par ailleurs la scission entre « anarchistes » et « marxistes » est consommée au Congrès de l’AIT en 1872. L’AIT va, petit à petit, disparaître dans les années qui suivront (avant de renaitre en 1922 à Berlin, mais ceci est une autre histoire[4]).

Cependant les anarchistes ont continué leur combat contre l’injustice et pour la liberté. Des anarchistes de toute l’Europe, pourchassés dans leur pays respectifs, se retrouvent en exil à Londres ou ils fondent en juillet le groupe Black International.

Louise Michel et la naissance officielle de l’étendard anarchiste

C’est le 18 mars 1882, lors d’un meeting salle Favié à Paris pour la commémoration de la Commune, que Louise Michel, désirant se dissocier des socialistes autoritaires et parlementaires, se prononce sans ambigüité pour l’adoption du drapeau noir par les anarchistes : « Plus de drapeau rouge, mouillé du sang de nos soldats. J’arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions »[5].

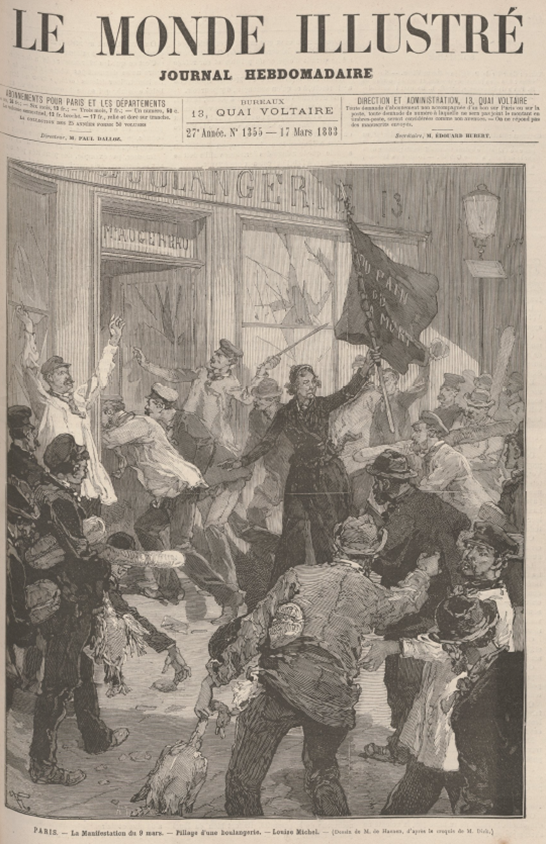

C’est un an plus tard que le drapeau noir des canuts révoltés fait sa première apparition « remarquée » dans la manifestation des sans-travail aux Invalides à Paris, le 9 mars 1883, lors d’un meeting organisé par le syndicat des menuisiers. Louise Michel y arbore, pour la première fois, un drapeau improvisé, à partir d’un vieux jupon noir fixé sur un manche à balai. La manifestation dégénère, une boulangerie est pillée, Louise Michel est arrêté. Elle fera une remarquable défense du drapeau noir lors de son procès. Désormais, il est adopté par le mouvement anarchiste comme signe de ralliement.

Si Louise Michel a combattu avec le drapeau rouge de la Commune aux côtés des socialistes révolutionnaires[6], des marxistes, des anarchistes, … parce qu’elle était aux côtés des ouvrier(e)s, des prolétaires. Au lendemain de l’échec de la Commune, échec terrible pour les communards, au prix du sang, des larmes, des souffrances, des morts, elle souhaite marquer la « différence » de l’anarchisme, par rapport aux différents courants socialistes, réformistes, blanquistes, marxistes, guesdistes… Elle choisit alors le noir, qui est aussi un signe manifeste de deuil, celui des communards massacrés par les Versaillais et des illusions disparues avec la Commune.

Louise Michel reprend le même discours à Lyon, devant une foule qui gardait en mémoire la première apparition du drapeau noir lors de la révolte des Canuts, 50 ans auparavant. Louise Michel a tenu à inscrire le symbole du drapeau noir dans une continuité historique : celle de la Révolte des Canuts, mouvement révolutionnaire « autonome », « spontané » au sens où il n’a pas été conduit par un chef, un parti, une organisation…

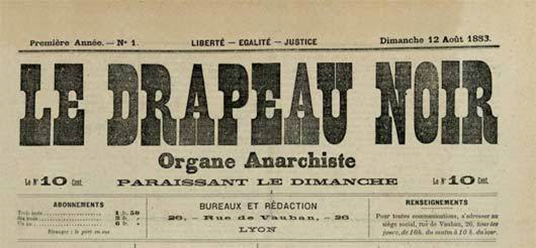

C’est aussi en pensant aux canuts que les anarchistes Lyonnais publient le 12 août 1883 le Drapeau Noir, organe anarchiste, dont les bureaux et la rédaction sont au 26 de la rue Vauban.

En première page un article qui porte en exergue la devise des canuts « Vivre en travaillant ou mourir en combattant », explique le choix de la couleur du drapeau.

« Ce n’est pas seulement pour jeter un nouveau défi à la société bourgeoise que nous avons donné à ce journal, destiné à continuer le combat soutenu par [le précédent journal] la Lutte, le titre de Drapeau Noir et que nous avons inscrit en tête de ses colonnes l’immortelle devise de nos frères les canuts. Nous avons voulu ainsi rendre plus vivant encore le souvenir de cette glorieuse insurrection ouvrière, la rappeler à ceux qui l’ont déjà oubliée et l’apprendre à ceux qui l’ont toujours ignorée ; nous avons voulu que la bourgeoisie soit d’ores et déjà bien avertie que le seul drapeau sous lequel nous puissions maintenant nous ranger est celui-là même que la misère et le désespoir faisait se dresser, au milieu des rues de la Croix-Rousse, le 21 novembre 1831 et que jusqu’au jour de la victoire prochaine, nous n’en aurons point d’autre. »

Le journal rejette le drapeau rouge, pressentant qu’il servirait à l’avenir à abriter sous ses plis un pouvoir dictatorial :

« Les événements, les faits de tous les jours, nous ont montré clairement que le drapeau rouge, si glorieux vaincu, pourrait bien, vainqueur, couvrir de ses plis flamboyants, les rêves ambitieux de quelques intrigants de bas étages. Puisqu’il a déjà abrité un gouvernement et servi d’étendard à une autorité constituée. C’est alors que nous avons compris qu’il ne pouvait plus être pour nous, les indisciplinés de tous les jours et les révoltés de toutes les heures, qu’un embarras ou qu’un leurre. »

Le drapeau de toutes les révolutions libertaires

Pendant tout le XXème siècle, le drapeau noir a parcouru la planète aux gré des insurrections et des révolutions libertaires.

Pendant la Révolution russe (1917), les anarchistes l’arborent dans les manifestations.

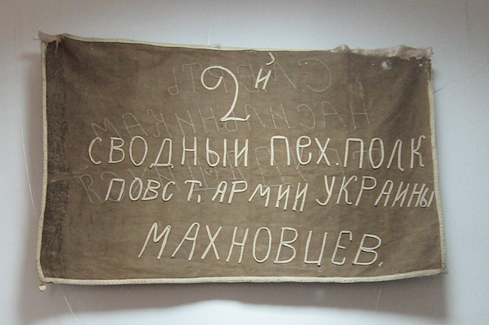

En Ukraine, il flotte à la tête des colonnes de l’armée insurrectionnelle ukrainienne (1917-1921), également appelée « armée noire » et dont le représentant le plus illustre est sans contexte Makhno. Contrairement à une légende tenace, le drapeau noir makhnoviste ne comportait pas de tête de mort : « la photographie censée montrer des « Makhnovistes en mouvement » derrière un drapeau noir arborant une tête de mort … n’a aucun lien avec les … Makhnovistes »[7].

Au Mexique, dans les années 1910, le révolutionnaire Emiliano Zapata utilise le drapeau noir imprimé d’un crâne et d’os croisés ainsi qu’une image de la Vierge Marie. Son slogan est Tierra y Libertad (« Terre et Liberté »), emprunté au groupe anarchiste des frères Magon.

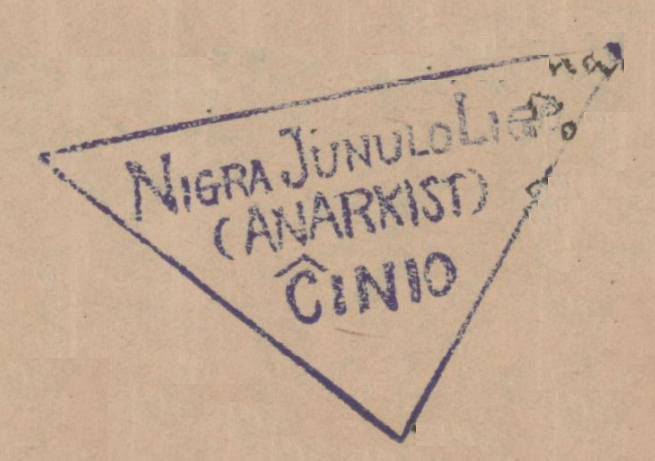

En 1925, les anarchistes japonais créent la Black Youth League (Ligue noire de la jeunesse), s’inspirant de la Nigra Junulo Liga (Anarkist) de Chine, qui est rapidement interdite. Après la seconde guerre mondiale, les anarchistes survivants refont paraitre leur journal en 1945 qu’ils appellent Kurohata (« Drapeau Noir »).

En Italie le drapeau noir est utilisé par les faisceaux de combats créés par Mussolini puis par les fascistes, notamment lors de la marche sur Rome en 1919. Aussi dans ce pays, le drapeau noir n’est pas forcément lié au mouvement anarchiste, bien au contraire. Cependant lorsque la Révolution espagnole éclate en juillet 1936, les volontaires antifascistes italiens, dont de nombreux anarchistes, se précipitent pour combattre le fascisme les armes à la main. Ils constituent alors le « batallon de la muerte » (ou « Centuria Malatesta« ), dont l’étendard est un drapeau noir avec une tête de mort sur des tibias croisés, en référence aux drapeaux des arditi del popolo, organisations de combats antifascistes italiennes des années 1920.

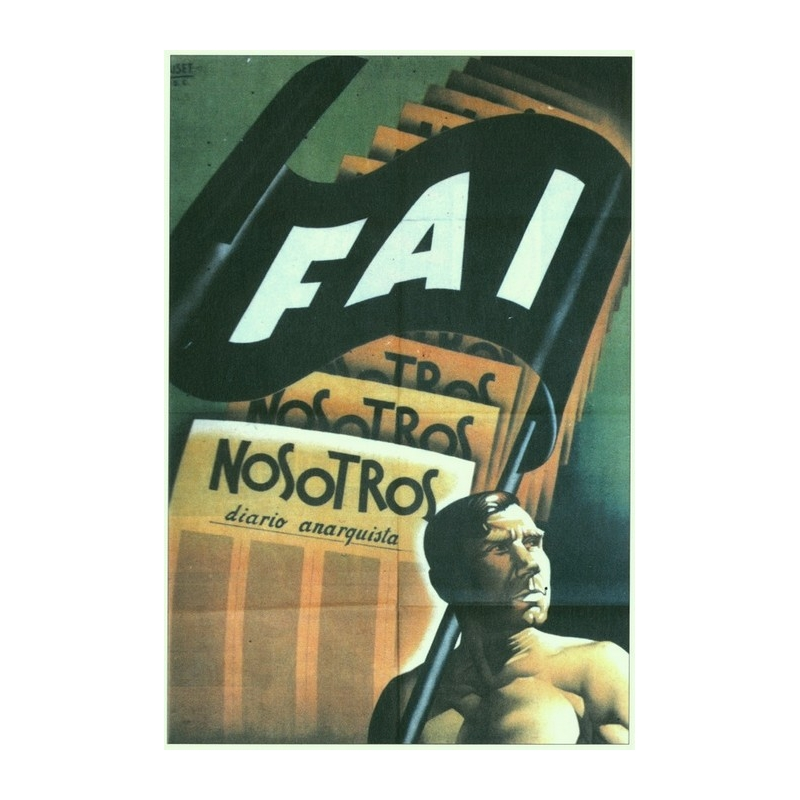

Toujours pendant la Révolution espagnole, si la CNT-AIT utilise les couleurs rouges et noir (cf. l’article consacré au drapeau rouge et noir), c’est sous les plis du drapeau noir que la FAI (Fédération Anarchiste Ibérique) déploie son activité et sa propagande.

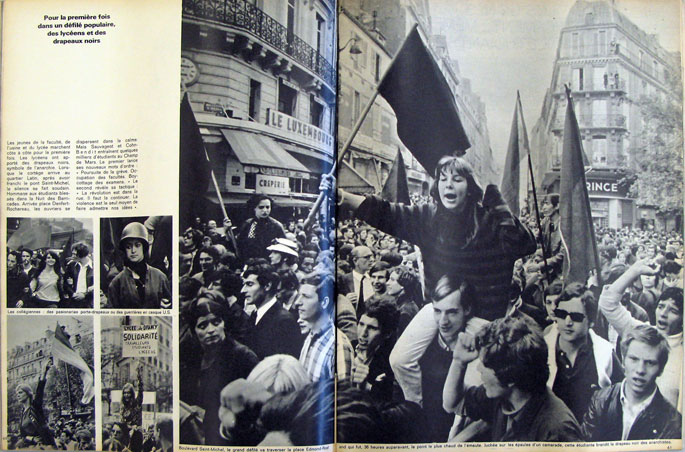

Par la suite le drapeau noir retombe dans un relatif oubli. Mais il fait un retour remarqué en Mai 1968 et particulièrement lors de la Manifestation du 13 mai[8].

A Nanterre et à Paris, les étudiants parisiens les plus radicaux adoptent ce même drapeau noir, à côté du drapeau rouge. À Nantes aussi, sur la Place royale alors rebaptisée « Place du peuple », les drapeaux noirs seront dans les manifestations (sauf quand le 14 mars, les syndicats et organisations ont pour seule exigence : « Pas de gourdins et pas de drapeau noir »[9]) ; Ils ne seront décrochés de la faculté que le 2 juillet 1968.

La même année, ce même drapeau est utilisé par le groupe contestataire américain Students for a Democratic Society (« Étudiants pour une société démocratique ») à l’occasion de leur convention nationale. À la même époque, un groupe anglais crée son journal, également appelé Black Flag, qui existe toujours aujourd’hui. Depuis le drapeau noir est régulièrement utilisé par les anarchistes dans le monde entier comme un signe de ralliement.

Un drapeau qui n’est qu’un bout de chiffon

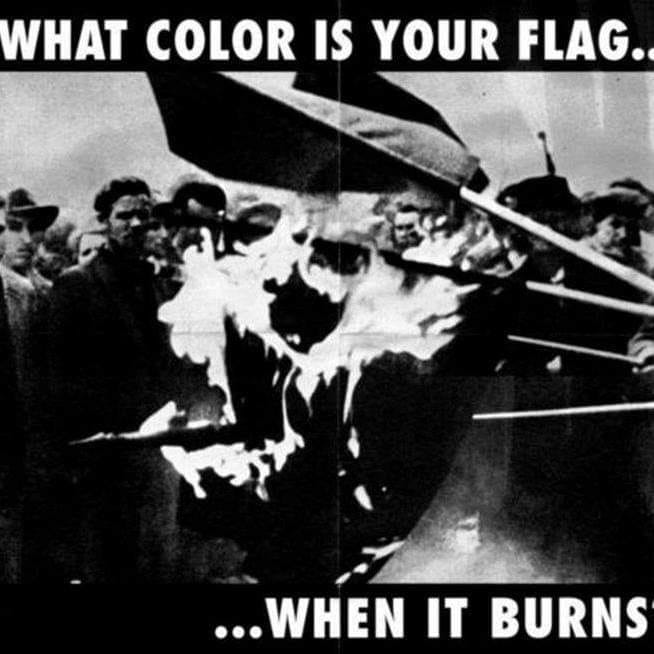

Toutefois les anarchistes ne sont pas des fétichistes, et le drapeau noir ne reste pour eux qu’un bout de chiffon, qui leur sert comme signal de

ralliement lors de leurs rassemblements mais qui n’a plus aucune fonction une fois ceux-ci terminés. Ainsi, dans les années 1930, il était d’usage que lors des commémorations de la Commune au Père Lachaise, que les anarchistes se regroupent derrière le drapeau noir qui leur servait de signe de ralliement. Ils marchaient ensuite derrière lui pour monter au Mur des fédérés mais une fois arrivés à destination, ils jetaient le drapeau par terre et le piétinaient pour montrer qu’ils n’y attachaient aucune importance. Cette tradition a été reprise par le groupe anarchiste turc « les voleurs de feu » qui dans les années 1990, incendiait systématiquement le drapeau noir qui leur avait servi de signe de ralliement à la fin de la manifestation du 1er Mai.

[1] Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Éditions La Découverte & Syros, Paris, 2000, page 28

[2] Mémoires vives productions /La cinquième — film de medhi lallaoui– Les lundi de l’histoire : La commune de Paris.

[3] Prosper-Olivier Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Éditions La Découverte & Syros, Paris, 2000, page 295

[4] Arthur Lehning, La Naissance de l’Association internationale des travailleurs de Berlin : du syndicalisme révolutionnaire à l’anarchosyndicalisme, https://cnt-ait.info/2021/05/25/lehning-ait-fr

[5] Cité par Maurice Dommanget dans L’Histoire du drapeau rouge, des origines à la guerre de 1939

[6] Louise Michel était elle-même blanquiste au moment de la Commune, elle ne deviendra anarchiste qu’après son échec et son retour de déportation de Nouvelle Calédonie.

[7] Makhno, « Aux Juifs de tous les pays », 30. https://makhno.home.blog/2020/09/19/aux-juifs-de-tous-pays-nestor-makhno-1927/

[8] Cf. la brochure « la CNT-AIT en Mai 1968 Tome 1 : la réapparition des drapeaux rouges et noirs », éditions CNT-AIT http :cnt-ait.info

[9] Sarah Guilbaud, Mai 68 Nantes, éditeur Coiffard libraire

Texte extrait de la brochure « Un CHAT NOIR,UN A CERLE, UN DRAPEAU ROUGE ET NOIR …ET UN RATON LAVEUR, une petite histoire des symboles anarchistes … »

Lire et télécharger en ligne : https://cnt-ait.info/2025/04/29/symboles-anar

Sommaire :

Les rites de communication politique (Serge Tchakhotine)

Fétichisme révolutionnaire [1937]

L’aliénation de la consommation des symboles révolutionnaires

Du drapeau rouge au drapeau noir

Louise Michel et le drapeau noir

1968 : Le drapeau noir contre le drapeau tricolore

Les origines du drapeau rouge et noir

Tout ce qui est rouge et noir n’est pas anar …

Le logo de l’AIT, de 1922 à aujourd’hui

L’emblème historique de la CNT espagnole : Hercule et le Lion de Némée

D’où vient le symbole du Chat Noir anarchiste ?

Les mains entrelacées, un symbole anarchiste de lutte et de solidarité

Pourquoi les anarchistes s’appellent entre eux compagnons et pas camarades ?

No Pasaran, les trois flèches, Siamo tutti antifascisti : des symboles de défaites …

7 commentaires sur Du drapeau rouge au drapeau noir