D’où vient le drapeau rouge et noir, emblème du communisme libertaire et de l’anarcho-syndicalisme ? Il semble que les sources soient multiples puisqu’on en relève les premières utilisations, à des époques différentes, en Italie, en France et en Espagne, sans qu’un lien puisse être établi entre ces différentes apparitions. Comme si, en plusieurs occasions, une association instinctive avait été réalisée entre le rouge du mouvement ouvrier, et le noir de l’anarchisme.

Depuis la publication de l’Histoire du drapeau rouge de Maurice Dommanget[1], on n’ignore à peu près rien de l’histoire d’un emblème qui, apparu longtemps avant la naissance du mouvement ouvrier, en devint le signe de ralliement par excellence, y compris au sein des groupes issus du courant anti-autoritaire de la Première Internationale, qui l’arborent même bien après l’apparition du drapeau noir[2], laquelle intervint au début des années 1880. Pour ce dernier, on sait qu’il doit sa popularisation comme emblème du mouvement anarchiste à Louise Michel – la même, pourtant, qui « avait combattu si vaillamment sous les plis de l’étendard communaliste »[3] –, bien que le mérite de son introduction en revienne aux libertaires de Lyon qui, avant la « bonne Louise », revendiquèrent le drapeau des canuts de 1831.

Quant au drapeau rouge et noir, il paraît lié à tel point à l’histoire de la CNT espagnole qu’on croit tout naturellement que c’est elle qui, la première, eut l’idée de joindre les deux couleurs sur le même étendard et qu’elle le fit, de surcroît, dès le premier jour de son existence.

Cette seconde croyance, fort répandue, est tout à fait fausse. La première est loin d’être vraie.

Dans les années 1880-1900, les anarchistes français utilisaient souvent dans leurs manifestations ou leurs réunions des drapeaux rouges et des drapeaux noirs. Par exemple, le 15 octobre 1881, des militants de la Fédération Révolutionnaire de l’Est, liée à l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) dont Henri Boriasse, Bordat, Hugonnard, Joseph Bernard, organisèrent une réunion pour protester contre la guerre de colonisation en Tunisie, à la salle de l’Elysée du quartier de la Guillotière de Lyon, « décorée de douze drapeaux rouges et d’un drapeau noir avec franges blanches ».[4]

Pendant tout le début du XXème siècle en France, dans les manifestations ouvrières qui à l’époque étaient interdites et qui étaient souvent à caractère émeutier, si ce n’est insurrectionnel, les deux drapeaux rouges et noirs étaient brandis côté à côte par les manifestants.

Première apparition du drapeau rouge et noir

En vérité, la première apparition du drapeau rouge et noir eut lieu en Italie où, dès avant 1880, les membres – bakouninistes – de la section italienne de l’Internationale adjoignirent du noir au rouge adopté en mémoire de la Commune de Paris. Au cours d’une tentative insurrectionnelle menée en avril 1877, les internationalistes italiens[5] déployèrent un grand drapeau rosso e nero sur la place principale de la ville de Letino. Après leur arrestation, on trouva parmi leur matériel des drapeaux et des cocardes à ces deux couleurs. Un peu plus tard, en mars 1880, les libertaires de Rimini célèbrent l’anniversaire de la Commune de Paris en hissant sur l’Arc de triomphe de la ville ce que Andrea Costa appellera, dans une lettre datée de la même année, « le drapeau rouge et noir de l’Internationale ».

Il ne reste plus trace, semble-t-il, de ces premiers drapeaux mais une indication tirée d’un poème de Pietro Gori laisse entendre qu’il devait s’agir, en réalité, d’un drapeau rouge bordé de noir[6].

Quant au sens donné à cette dernière couleur, la date très précoce de son introduction montre qu’elle n’a pas été choisie comme signe d’identité anarchiste mais pour la connotation qui s’y attache habituellement dans les civilisations européennes[7]. Une constatation qui oblige à nuancer les affirmations des historiens italiens quant à la naissance du drapeau rouge et noir : bien qu’identiques, les couleurs du drapeau des internationalistes italiens n’ont pas le même sens que celles du drapeau adopté bien plus tard par la CNT-AIT. Du reste, une fois constitué le mouvement anarchiste proprement dit, le rosso e nero cède la place au noir, bien que celui-ci apparaisse souvent, en Italie, frangé de rouge et orné d’inscriptions imprimées dans cette même couleur.

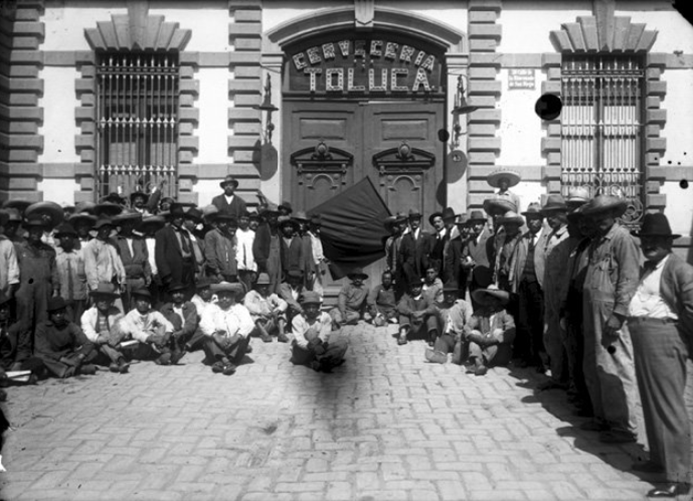

Le drapeau rouge et noir des anarchistes mexicains

La version la plus ancienne, apparue à la fin des années 10, semble être un drapeau rouge avec une bande noire au milieu sur laquelle est inscrite un slogan ou le nom du groupe. On a pu le voir lors des grandes grèves de loyers de 1922[8] ou encore lors du défilé du 1er Mai 1921 de la CGTM, section Mexicaine de l’AIT qui venait de se créer en février 1921.

Par la suite, les militants anarchosyndicalistes de la CGTM utiliseront dans les années 1920 des drapeaux avec des bandes horizontales superposées rouges et noires.

Drapeau rouge avec une bande noire au milieu

Sandino, le révolutionnaire nicaraguayen, lorsqu’il travaillait comme ouvrier pour les sociétés pétrolières américaines de Tampico (Etat de Veracruz, Mexique) entre 1923 et 1926 fut marqué par les luttes menées par les anarchosyndicalistes mexicains.

Selon le sociologue Orlando Núñez « Sandino a repris les idées ainsi que le drapeau rouge et noir des anarchosyndicalistes mexicains. [9]»

Le 1er mai 1931 à Barcelone

En ce qui concerne l’adoption du drapeau rojinegro par la CNT, le témoignage de Juan García Oliver[10] la situe non pas à la naissance, en 1910, du syndicat révolutionnaire espagnol ni même au moment de sa « mutation » anarchosyndicaliste – que García Oliver date du début de 1923, avec la fusion des deux fédérations révolutionnaires de Barcelone, Bandera Roja et Bandera Negra[11] – mais à la date du 1er mai 1931, soit plus de 20 ans après la fondation de la CNT, alors qu’elle est alors la section en Espagne de l’AIT.

Le drapeau « rojinegro » aurait été inventé à l’occasion du 1er mai 1931 à Barcelone. Ce jour-là, pour célébrer la fête du travail et l’avènement du régime républicain, les syndicalistes de la CNT de Barcelone ont prévu de tenir un meeting au Palacio de Bellas Artes, là où eut lieu le congrès constitutif de la CNT en 1910. D’autres militants, groupés autour de García Oliver, décident d’organiser leur propre meeting, le même jour et à la même heure, à 200 mètres du premier, afin de réaffirmer la vocation révolutionnaire du syndicalisme contre les compromissions des « vieux » dirigeants cénétistes, Ángel Pestaña ou Joan Peiró, avec les chefs républicains et la gauche. Pour ce faire, ces jeunes militants peuvent compter sur l’appui de quelques « organes d’agitation » – commission des locataires ou des femmes du service domestique – et du syndicat du Bâtiment de Barcelone, animé par des groupes d’affinité adhérents à la FAI.

Afin de marquer les esprits, García Oliver fait confectionner, à l’aide de trente mètres de toile rouge et trente de toile noire, cinq énormes drapeaux rouge et noir dont les hampes ont été commandées à un atelier de charpentier. Le jour dit, les cinq drapeaux rojinegros – flanqués d’un drapeau totalement noir – sont montés sur un camion garé sur le Paseo del Arco del Triunfo. Les sigles de la CNT et de la FAI y figurent côte à côte, avec les mots suivants : « Premier Mai. Fête internationale de gymnastique révolutionnaire ». Attirée par l’apparition du nouvel emblème, qui symbolise la renaissance foudroyante de la CNT après les années de dictature de Primo de Rivera, la foule qui avaient répondu à l’appel

de la CNT « officielle » va assurer le succès de l’autre meeting, au cours duquel Ga !rcía Oliver « glose sur la signification du concept de gymnastique révolutionnaire » et explique « le sens symbolique du rouge et noir du drapeau qui, écrit-il, apparaissait pour la première fois en public »[12].

Une fois les discours terminés, la foule, précédée des drapeaux rojinegros, se dirige vers le siège de la Generalitat afin de porter les « conclusions du meeting » à son président, le séparatiste catalan Francesc Macià. Arrivés là, les manifestants se heurtent aux forces de sécurité. S’ensuit un échange de coups de feu entre celles-ci et une centaine de compañeros qui, « à tout hasard », sont venus au meeting le pistolet passé sous la ceinture. Malgré l’opposition de la police, la commission du meeting parvient à entrer de force dans le bâtiment. Depuis le balcon, García Oliver constate que les compañeritos se sont rendus maîtres de tous les coins de rue qui donnent sur la place. Il leur fait comprendre cependant que, le document ayant été remis à un représentant des autorités, il faut cesser les hostilités. « Le choc fut énorme. […] Les commentaires des journaux et des revues de Barcelone, d’Espagne et du monde entier rendirent compte de l’impression produite par l’apparition de cette nouvelle force appelée “la FAI” par les uns et par d’autres “les anarchosyndicalistes aux drapeaux rouge et noir” »[13].

du Premier Mai, Barcelone, années 1930

Succès incontestable, s’il en fut, cette journée du 1er mai 1931 à Barcelone mérite d’être regardée comme un événement historique[14]. Et elle le mérite non seulement parce qu’elle marque la première apparition publique de ce qui deviendra la bannière inséparable de l’anarchosyndicalisme espagnol mais, plus profondément, à cause de tout ce que suppose l’adoption de cet emblème : l’irruption dans l’arène sociale d’une nouvelle génération qui, sous le sigle de la CNT-FAI, va marquer de son empreinte non seulement le mouvement ouvrier espagnol mais, bien au-delà, l’histoire même de la Seconde République.

D’après un texte de Miguel Chueca

[1] M. Dommanget, Histoire du drapeau rouge, Le Mot et le Reste, Marseille, 2006 (réédition)

[2] Un exemple, parmi d’autres : dans son extraordinaire étude consacrée à La Patagonia rebelde, Osvaldo Bayer note à plusieurs reprises que les ouvriers qui, sous la conduite de militants anarchistes, mènent les grandes grèves de 1921 – qui conduiront au massacre de quelque 1.500 travailleurs – portent à la fois le drapeau rouge et le drapeau noir au cours de leurs manifestations. Un an avant et en un autre lieu, le gouverneur du Chaco avait dénoncé dans un rapport adressé au ministère de l’Intérieur « la lâche attaque menée par des anarchistes contre la procession civique du 25 mai ». D’après lui, « au passage des dames », les anarchistes avaient crié « Vive le drapeau rouge ! À bas le drapeau argentin ! » Cité in La Patagonia rebelde, vol. I., Los bandoleros, Booket, Buenos Aires, 2004 (réédition), p. 267.

[3] Histoire du drapeau rouge, op. cit., p. 206.

[4] https://militants-anarchistes.info/spip.php?article9677

[5] La section italienne de l’Internationale – à laquelle appartenaient Errico Malatesta et Carlo Cafiero – est connue sous le nom de « banda del Matese » (le Matese est une région de la province de Caserte).

[6] Dans le poème « Sogno », rédigé en prison l’année 1890, P. Gori évoque le vieil étendard des internationalistes italiens en parlant de la « bandiera – rossa tra lembi neri [le drapeau – rouge entre des bords noirs] ». Toutes les indications concernant l’histoire du drapeau rouge et noir en Italie sont tirées du livre Un’altra Italia nelle bandiere dei lavoratori [Une autre Italie sous les drapeaux des travailleurs], publié par le Centro Studi Piero Gobetti en 1980, un ouvrage qui m’a été signalé par Gianni Carrozza, de la BDIC, que je remercie ici.

[7] Pour les internationalistes italiens, le rouge et noir signifie : « Mort aux tyrans et paix aux opprimés ! » C’est encore ce sens que Louise Michel a en vue quand, à l’occasion d’un banquet tenu le 18 mars 1882 pour fêter anniversaire de la Commune, elle dit ceci : « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats. J’arborerai le drapeau noir portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » (Cité in M. Dommanget, Histoire du drapeau rouge, op. cit., p. 207.

[8] CF. La brochure Histoire des grèves des loyers, tome 2 : 1922 : « je ne paye pas, je fais la grève des loyers », quand des internationalistes et des prostituées font exploser la marmite sociale au Mexique…. https://cnt-ait.info/2022/02/10/1922-greve-loyers-mexique

[9] Hernando Calvo Ospina, « Au Nicaragua, les quatre temps du sandinisme [archive] », sur Le Monde diplomatique, 1er juillet 2009

[10] El Eco de los pasos, Ruedo ibérico, Paris, 1978. Ce témoignage, qui est le seul dont on dispose sur le sujet, ne fut démenti ni au moment de sa parution ni après.

[11] La première était d’inspiration syndicaliste révolutionnaire, la seconde rassemblait les groupes anarchistes de Barcelone. Ces deux fédérations décident de faire taire leurs désaccords devant la répression qui s’abat sur les militants de la CNT, y compris les plus prestigieux comme Salvador Seguí, assassiné en mars 1923. « Nous ne sommes plus des anarchistes et des syndicalistes qui empruntent des voies opposées, écrit García Oliver. De ahora en adelante, anarcosindicalismo [littéralement : “Désormais, anarcho-syndicalisme”]. » (El Eco de los pasos, p. 75) Il est probable que, sans l’instauration, en septembre 1923, de la dictature de Primo de Rivera, la fusion des deux fédérations rivales « Drapeau rouge » et « Drapeau noir » aurait abouti à l’apparition rapide du drapeau rojinegro comme emblème commun aux militants révolutionnaires de Barcelone, syndicalistes et anarchistes.

[12] El Eco de los pasos, op. cit., p. 116. On notera que García Oliver se réfère à la première apparition publique de l’emblème rojinegro, ce qui sous-entend qu’il pourrait avoir eu une histoire souterraine avant mai 1931.

[13] El Eco de los pasos, op. cit., p. 117.

[14] Elle est cependant oubliée dans l’Histoire du Premier Mai de M. Dommanget, également rééditée en 2006 par Le Mot et le Reste, avec une introduction de Charles Jacquier.

Texte extrait de la brochure « Un CHAT NOIR,UN A CERLE, UN DRAPEAU ROUGE ET NOIR …ET UN RATON LAVEUR, une petite histoire des symboles anarchistes … »

Lire et télécharger en ligne : https://cnt-ait.info/2025/04/29/symboles-anar

Sommaire :

Les rites de communication politique (Serge Tchakhotine)

Fétichisme révolutionnaire [1937]

L’aliénation de la consommation des symboles révolutionnaires

Du drapeau rouge au drapeau noir

Louise Michel et le drapeau noir

1968 : Le drapeau noir contre le drapeau tricolore

Les origines du drapeau rouge et noir

Tout ce qui est rouge et noir n’est pas anar …

Le logo de l’AIT, de 1922 à aujourd’hui

L’emblème historique de la CNT espagnole : Hercule et le Lion de Némée

D’où vient le symbole du Chat Noir anarchiste ?

Les mains entrelacées, un symbole anarchiste de lutte et de solidarité

Pourquoi les anarchistes s’appellent entre eux compagnons et pas camarades ?

No Pasaran, les trois flêches, Siamo tutti antifascisti : des symboles de défaites …

12 commentaires sur Les origines du drapeau rouge et noir anarchosyndicaliste