Le Label Syndical

Le label syndical est une marque apposée sur un produit, attestant qu’il a été effectué par des ouvriers syndiqués. Né aux USA à la fin du XIXe siècle, c’est l’ancêtre des labels sociaux ou éthiques actuels.

En effet, il s’adresse aux consommateurs qui sont invités à privilégier l’achat des produits revêtus du label, et au contraire à boycotter ceux qui en sont dépourvus[1]. Le concept, né et popularisé aux USA, s’est peu implanté en France à part dans les métiers du livres. Avant la seconde guerre mondiale, le matériel de propagande (journaux, tracts, affiches) de la section française de l’AIT de l’époque – la CGTSR- était imprimé par des ouvriers membres de ce syndicat et revêtus de son label syndical qui indiquait « solidarité, liberté, fédéralisme, CGT-SR »

[1] Le label syndical. Jean-Pierre Le Crom, Les acteurs de l’histoire du droit du travail, Presses universitaires de Rennes, pp.297-309, 2004,

Le Sabot

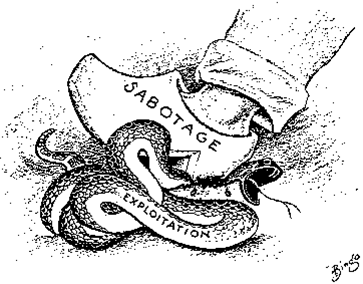

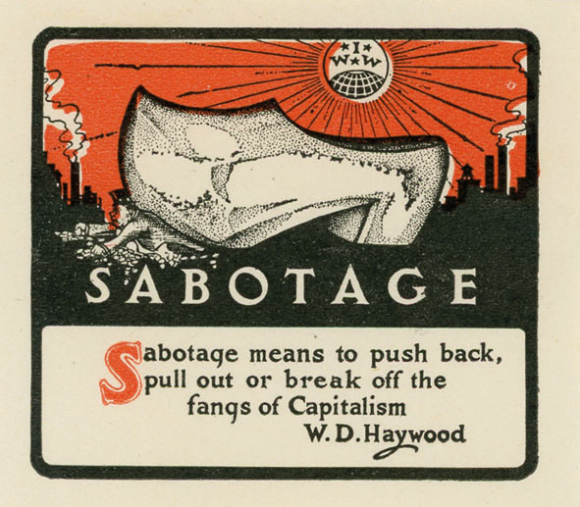

Le sabotage est une action délibérée d’opposition menée sur du matériel, par l’obstruction de son usage et/ou sa destruction, afin d’atteindre une perte de son efficacité.

Les mots sabotage et saboter dérivent du mot sabotum, dont l’étymologie est elle-même incertaine, mais qui renvoie au sabot, la chaussure de bois.

En effet, selon le dictionnaire Le Littré, le mot est attesté dans la langue française dans un sens voisin et dans le sens de « frapper du pied » dès le XVIe siècle. L’hypothèse la plus vraisemblable est par conséquent qu’on frappait du pied le sol avec des sabots pour couvrir la voix de quelqu’un dont on souhaitait « brouiller » le discours[1]. Le Dictionnaire Historique de la langue française de Alain Rey atteste le terme dans le sens de «faire vite et mal» en 1808[2]. Dès 1838, saboter et saboteur prennent leur sens actuel.

Comme le mot sabot est devenu péjoratif, car il désigne la chaussure grossière en bois des paysans-ploucs en opposition au soulier en cuir raffiné des citadins-éduqués, un ouvrier sabot(eur) est un mauvais ouvrier. Mais ces mauvais ouvriers en sabots comme la plupart des autres, tant décriés, savaient utiliser un vieux sabot, parfois bourré de ferrailles, pour le glisser dans la machines en fonctionnement et ainsi la bloquer dans ses parties internes. Il pouvait en résulter la destruction des machines, ce qui en faisait une forme très efficace de protestation…[3] Le mot sabotage qui n’apparaît qu’en 1842 est vulgarisé par le dictionnaire de Pierre Larousse après 1880. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, Le sabot deviendra le symbole des anarchistes[4].

Cette symbolique s’appuyait sur le fait que les travailleurs qui voulaient un congé, ou qui voulaient lutter contre le patron pour moins d’heures de travail, pouvaient jeter un sabot dans les machines d’une usine ou d’une ferme, endommageant ainsi l’outil et ne travaillaient plus jusqu’à ce que la machine soit réparée. Cette action mettait ainsi le patron en difficulté.

D’après la tradition des typographes, le mot sabotage viendrait du fait qu’un vieux sabot était accroché dans les ateliers d’imprimerie, et on y jetait les caractères de plomb déformés ou inutilisables pour une raison ou pour une autre[5].

Avec le temps, le sabotage s’est étendu. Il ne signifie pas nécessairement l’acte de détruire les instruments ou les marchandises mais tout acte qui consiste à rendre le travail improductif, soit par nonchalance, par excès d’application, ou par une observation méticuleuse des règlements. Sous ces diverses formes, le sabotage échappe évidemment à toute répression[6].

Dans la langue fleurie et argotique du XIXe siècle, Émile Pouget et les syndicalistes anarchistes ont théorisé le sabotage pour lutter contre la rapacité patronale. Sous leur influence, le sabotage est adopté comme tactique par le congrès de la CGT de Toulouse en 1897.Ils l’ont mis en pratique durant les grandes grèves des électriciens, des PTT et des cheminots, trois secteurs d’importance vitale encore aujourd’hui pour l’économie. Avec l’entrée en guerre en 1914, la définition et la pratique du sabotage évoluent : il se présente alors comme une façon de résister à la guerre, c’est-à-dire aux technologies qui mènent à la mort des peuples pour le seul profit des États et du capitalisme. Le sabotage est pensé comme une technique du désarmement, de la neutralisation ciblée des infrastructures et des équipements qui participent à l’effort de guerre contre le vivant[7].

Le symbole du sabot est progressivement tombé en désuétude, l’action directe des travailleurs en cas de mécontentement étant remplacé par l’intermédiation via les représentants du personnel et les élections syndicales, visant à prévenir tout conflit social susceptible d’entraver la bonne marche de l’entreprise.

Suite aux sabotages des caténaires en 2007, qui ont donné naissance à la fameuse affaire de Tarnac[8], les fers en bétons sont devenus de nouveaux symboles contemporains du sabotage.

[1] R. Huysecom, En passant par l’Ardenne avec mes sabots, édités par le Musée du sabot de Porcheresse_ (Daverdisse) en Belgique

[2] Dictionnaire du Bas-Langage ou manières de parler usitées parmi le peuple de D’Hautel, 1808

[3] R. Huysecom, op. cit.

[4] https://www.lamaisondusabot.fr/histoire-du-sabot.html

[5] Émile Chautard, Glossaire typographique, Denoël, 1937

[6] Charles Gide, Cours d’Économie politique, tome II, Livre III, 1919, p. 2107

[7] Emile Pouget et la révolution par le sabotage (Textes inédits sélectionnés par Victor Cachard), Editions Libres

[8] Brochure téléchargeable : https://cnt-ait.info/2023/03/30/le-coup-de-tarnac

Texte extrait de la brochure « Un CHAT NOIR,UN A CERLE, UN DRAPEAU ROUGE ET NOIR …ET UN RATON LAVEUR, une petite histoire des symboles anarchistes … »

Lire et télécharger en ligne : https://cnt-ait.info/2025/04/29/symboles-anar

Sommaire :

Les rites de communication politique (Serge Tchakhotine)

L’aliénation de la consommation des symboles révolutionnaires

Du drapeau rouge au drapeau noir

Louise Michel et le drapeau noir

1968 : Le drapeau noir contre le drapeau tricolore

Les origines du drapeau rouge et noir

Tout ce qui est rouge et noir n’est pas anar …

Le logo de l’AIT, de 1922 à aujourd’hui

L’emblème historique de la CNT espagnole : Hercule et le Lion de Némée

D’où vient le symbole du Chat Noir anarchiste ?

Les mains entrelacées, un symbole anarchiste de lutte et de solidarité

Pourquoi les anarchistes s’appellent entre eux compagnons et pas camarades ?

No Pasaran, les trois flêches, Siamo tutti antifascisti : des symboles de défaites …

8 commentaires sur LE LABEL SYNDICAL ; LE SABOT