Gloria Truly Estrelita, Jim Donaghey, Sarah Andrieu et Gabriel Facal, 19 décembre 2022

Source : https://anarchiststudies.noblogs.org/article-a-brief-history-of-anarchism-in-indonesia

Traduction CNT-AIT France, relue par Gloria Truly Estrelita

Dans la langue indonésienne (bahasa indonesia), le terme « anarchie » est synonyme du comportement émeutier d’un éventail disparate de groupes, allant des fondamentalistes islamistes aux fans de football. L’État indonésien a joué un rôle dans la construction du récit de « l’anarchie comme chaos / émeute », en établissant d’abord en Octobre 2010 une série de contre-mesures « anti-anarchie (« Anti-Anarchy Standing Procedure (anti anarkis Protap) ») (Lastania et.al 2010), suivie en 2011 par la création d’une division de police « anti-anarchie » (qui ciblait initialement les émeutes par des foules religieuses) chargée d’appliquer ces procédures. [Toutefois] ces dernières années, l’État a modifié son discours pour identifier l’anarchisme comme une forme de terrorisme populiste, qui serait lié au communisme – une idéologie encore considérée comme hautement taboue en Indonésie – et lequel, associée au terme marxiste-léniniste, est toujours officiellement interdit par l’État (Guritno 2022). Les autorités utilisent le terme « anarcho-syndicaliste » pour caractériser et différencier cette forme d’anarchisme des autres « anarchies » émeutières, de sorte que les groupes identifiés comme anarchosyndicalistes sont sous pression [et subissent des persécutions]. Ce scénario contemporain, et la question de longue date du « péril rouge » en Indonésie, signifie que s’exprimer sur le mouvement anarchiste reste très sensible.

L’anarchisme dans le contexte de l’anticolonialisme et du nationalisme en Indonésie

Loin des stéréotypes qui sont véhiculés à son sujet, le mouvement anarchiste en Indonésie se compose de divers groupes aux idées et pratiques variées. Les observateurs de la politique en Indonésie commentent que les questions pragmatiques l’emportent souvent sur les considérations idéologiques (Rosanti 2020). Les partis politiques et les syndicats s’organisent en fonction de l’identité religieuse, régionale ou ethnique, en s’appuyant sur des réseaux sociaux préétablis. Malgré les réformes de démocratisation qui ont suivi la chute du régime de Suharto en 1998, l’implication dans toute forme de politique progressiste était souvent suspectée d’être d’orientation socialiste et étroitement surveillée par les agences de renseignement et les groupes civiques locaux qui les soutenaient (Honna 1999 : 121).

Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Au cours des luttes pour l’indépendance de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, l’anarchisme a influencé la pensée anticoloniale, qui est arrivé en Indonésie parallèlement à la montée du communisme et du nationalisme sous le régime des Indes orientales néerlandaises (Satria Putra 2018 ; Nugroho 2021). Le premier livre décrivant les tendances « anarchistes » dans les Indes orientales néerlandaises fut le roman Max Havelaar, écrit par Eduard Douwes Dekker sous le pseudonyme de « Multatuli » en 1860. Le livre critiquait fortement le gouvernement colonial des Indes orientales néerlandaises, de sorte que l’ouvrage inspira de nombreux anarchistes (Satria Putra 2018)[1]. La lutte de Multatuli a ensuite été poursuivie par son petit-fils, Ernest François Eugène Douwes Dekker, un jeune homme qui noua des liens avec des radicaux luttant pour la libération des colonies lors d’un voyage en Europe au début des années 1910.

Pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, le journal néerlandais des Indes orientales Soerabaijasch Nieuwsblad rapporta un sabotage mené par un jeune soldat anarchiste de la marine (Blom 2004). Cet incident résonnait en écho à la prolifique propagande anti-guerre de l’époque, qui dans les Indes orientales néerlandaises étaient principalement diffusés par des anarchistes chrétiens et des tolstoïens (il est à noter que E.F.E. Douwes Dekker lui-même décrivait Jésus-Christ comme un combattant pour la liberté et « un grand anarchiste » (Van Dijk 2007)).

Le mouvement anarchiste dans les Indes orientales néerlandaises a également été influencé par les anarchistes chinois dans les années précédant la Première Guerre mondiale, ainsi que par des militants en Indonésie qui ont noué des liens étroits avec des anarchistes en Chine, aux Philippines et en Malaisie britannique. À partir de 1909, le mouvement anarchiste chinois établit même des maisons de lecture dans toutes les Indes orientales néerlandaises et publia de nombreux journaux et devint une ample association politique s’opposant aux autorités néerlandaises.

Les idées anarchistes attirèrent également l’attention de plusieurs jeunes étudiants indonésiens aux Pays-Bas, qui ont ensuite développé des contacts avec des anarchistes néerlandais locaux. Parmi eux se trouvait le futur premier Premier ministre de la République d’Indonésie, Sutan Sjahrir (Damier & Limanov 2017, Mrázek 1994). Ces jeunes étudiants ont ensuite noué des liens avec des forces politiques de gauche et participé à l’action de la Ligue internationale contre l’impérialisme et l’oppression coloniale, également connue sous le nom de Ligue anti-impérialiste (Satria Putra 2018).

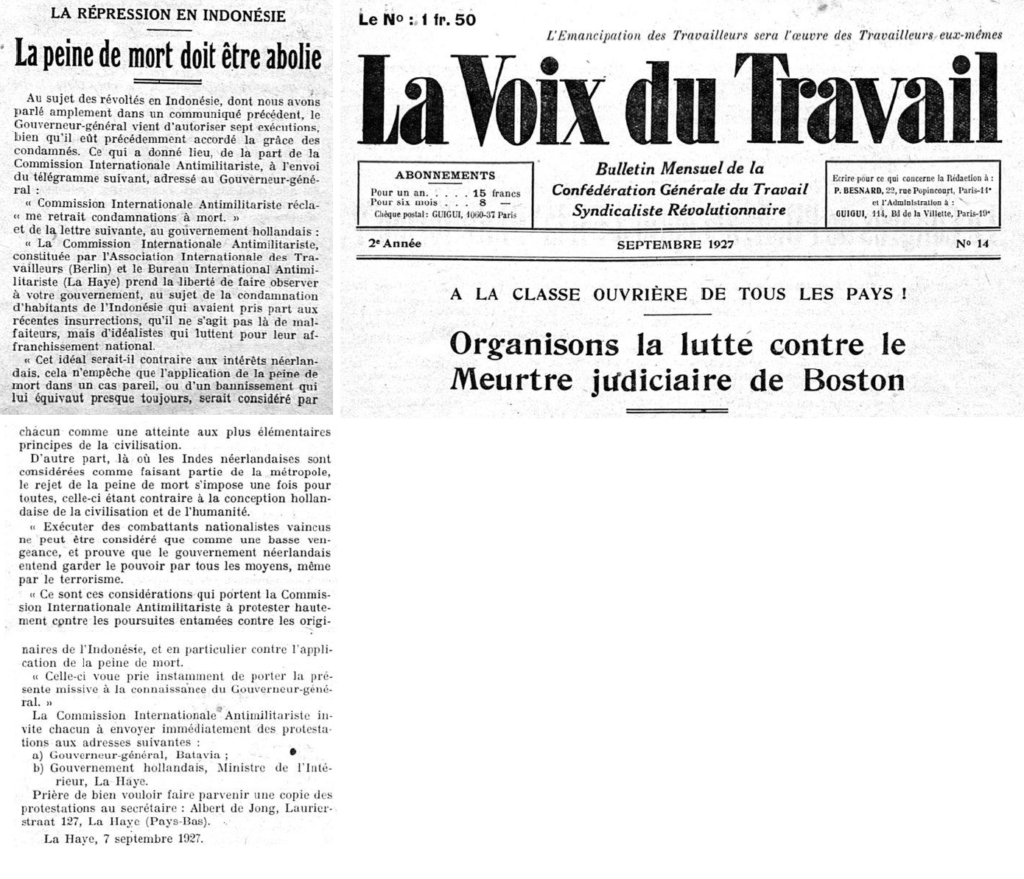

Avec des échos de la situation à cette époque en Indonésie, le gouvernement colonial a utilisé l’étiquette d’anarchiste pour capturer ceux qui critiquaient le gouvernement. Par exemple, en 1927, les autorités néerlandaises ont arrêté plusieurs membres du Sarekat Ra’jat (ou anciennement connu sous le nom de Sarekat Islam Merah). Ils ont été reconnus coupables d’accusations d’anarchisme, puis exilés en Papouasie occidentale (Suryomenggolo 2020).

À partir des années 1920, le Parti communiste indonésien (PKI) use de son influence au niveau local, construisant une base populaire solide, notamment après la déclaration d’indépendance de l’Indonésie en 1945. Le PKI est l’un des grands gagnants des premières élections générales de 1955, et dans les années 1960, il est devenu le troisième plus grand parti communiste au monde avec trois millions de membres, ainsi que la constellation d’organisations de base qui sont devenues ses satellites (Lev 2009).

Après avoir appris l’implication secrète des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans le soulèvement de 1957-1961 (Conboy et Morrison 2018) et leur ingérence provocatrice dans l’affrontement Indonésie-Malaisie de 1962-1966 (Wardaya 2008), le président nationaliste Sukarno a commencé à soutenir les positions anti-occidentales promues par le PKI. Dans le contexte de la guerre froide généralisée, cela a provoqué la colère des autres partis politiques, des haut-gradés militaires de droite ainsi que des pays occidentaux, qui avaient tous peur que les communistes ne prennent le pouvoir dans ce pays.

Mais même si Sukarno a embrassé certains groupes de gauche, il n’était pas sympathisant du mouvement anarchiste même s’il a souvent cité les écrits anticoloniaux de Michel Bakounine dans ses discours (Danu 2015). Au début de la carrière politique de Sukarno, en 1932, il publia un article intitulé « Anarchisme » dans le quotidien Fikiran Ra’jat, un journal appartenant au Parti national indonésien (PNI). Dans cet article, Sukarno exprimait son opposition aux anarchistes et à leur rejet de l’État et du patriotisme. Même s »il pouvait être d’accord avec les anarchistes dans leur lutte contre le colonialisme, Sukarno était avant tout un nationaliste et un homme d’État.

La pensée anarchiste a eu une influence considérable. Même le Parti communiste PKI, ouvertement marxiste-léniniste, a cité Bakounine dans les éditoriaux de sa revue Koran Api dans les années 1920 – tant et si bien que l’auteur, Herujuwono, président du parti dans le centre de Java, a été réprimandé par Darsono, l’un des fondateurs du PKI, en 1926 pour avoir terni la pureté idéologique du parti. Précisément, cet épisode met en lumière la grande hétérogénéité de la gauche en Indonésie, avec un important brassage d’idées entre les milieux politiques dans le cadre de la lutte anticoloniale globale (Satria Putra 2018).

Répression de la gauche et réémergence de l’anarchisme

La tragédie de 1965-1966 [2] a brutalement mis fin à la trajectoire politique du PKI et d’autres groupes de gauche en Indonésie. Le 30 septembre 1965, en réaction au meurtre de plusieurs officiers de haut rang de l’armée, l’armée sous le commandement du général de division Suharto a pris le contrôle du pays et a accusé le PKI et ses affiliés d’être responsables du complot d’assassinat. Par la suite, la répression anticommuniste la plus importante de l’histoire moderne de l’Indonésie a été lancée dans tout l’archipel. En 2016, le Tribunal international des peuples a publié une déclaration estimant à 500 000 le nombre de personnes tuées lors de ces actes de violence (IPT Report 65, 2016).

Immédiatement après avoir pris le pouvoir politique, le régime de l’Ordre nouveau dirigé par le général de division Suharto a diffusé une mauvaise propagande sur le communisme et a interdit les idées, la politique et tous les travaux liés au mouvement de gauche (Estrelita 2010). Dans un pays où la religion est obligatoire et directement liée au pouvoir politique, le communisme, souvent identifié à l’athéisme, a un fort impact. Les institutions de l’État et le peuple ont également été impliqués dans la répression qui a transformé la société indonésienne en chiens de garde anticommunistes.

Après trente ans de répression et de marginalisation sous cette « alerte au danger rouge » épidémique, le mouvement anarchiste a été relancé dans les années 1990. Cela s’est produit à cause des mouvements étudiants dans tout l’archipel, en particulier par la culture punk (Satria Putra 2018 ; Anjani 2020). A cette époque, l’anarchisme était identifié au punk. La communauté punk apprend l’anarchisme à travers des feuilles de paroles de chansons de groupes de musique punk impliqués dans le mouvement anarchiste, et aussi à travers des zines punk-anarchistes des États-Unis et d’Europe, qui sont transportés en Indonésie par des punks itinérants, puis copiés et redistribués, et traduits en zines produits localement (Donaghey 2016). Dans les années suivantes, le discours sur l’anarchisme est devenu de plus en plus diversifié, ce qui a ensuite influencé les militants, les étudiants, les travailleurs et a finalement atteint un plus large éventail de personnes d’horizons différents.

Lors du bouleversement politique contre le régime de l’Ordre nouveau à la fin des années 1990, de nombreux sympathisants anarchistes qui prétendaient être membres du Front antifasciste, ou FAF, se sont formés en 1997 à Bandung, qui réunissait des enfants punks, des enfants des rues et des voyous. En 1999, plusieurs membres de la FAF ont rejoint le Parti démocratique du peuple (PRD), de tendance socialiste (social-èdémocrate) (F Putra 2022). Cela a touché une corde sensible chez certains militants d’esprit anarchiste et les a amenés à exprimer clairement leur désir de garder leurs distances avec le PRD. Ils pensent que l’adhésion à un parti politique conduit en fait à la cooptation et freine les voix critiques (entretien avec un informateur en 2022).

Même au sein de l’alliance, les partisans de la FAF sont restés autonomes poursuivant leur mouvement clandestin. En décembre 1999 et février 2000, ils rencontrent plusieurs groupes punk à Yogyakarta et forment le Nusantara Anti-Fascist Network ou appelé JAFNUS (F Putra 2022), qui subit alors la pression de la milice civile Kaaba Youth Movement (GPK), qui accuse les militants de JAFNUS en tant que communiste (entretien avec des sources en 2022).

Une autre tentative de consolider les groupes anarchistes dans un réseau a été la création du Réseau anti-autoritaire ou JAO (F Putra 2022) qui a été formé en 2006. En plus de son rôle de point de ralliement pour les manifestations à grande échelle du 1er mai à 2007 et 2008 (les actions des années précédentes ayant été soumises à de fortes pressions de la part de la police), ils ont également introduit des tactiques et des stratégies de black bloc. L’alliance au sein de la JAO est un croisement de luttes contre l’autoritarisme, l’anticapitalisme, l’antiétatisme, le non-sectarisme, le revivalisme non religieux, l’antiracisme, le fédéralisme, l’autonomie et l’écologie.

De luttes et de rencontres entre groupes, un syndicat du pouvoir ouvrier s’est formé en 2014, qui a ensuite abouti à la formation de la Fraternité ouvrière anarcho-syndicaliste (Persaudaraan Pekerja Anarko Sindikalis, or PPAS, friends in Indonesia of IWA – International Workers Association, ) en 2016, la première organisation anarcho-syndicaliste en Indonésie depuis la chute du Nouveau Ordre.

Ils ont pris part à des manifestations à grande échelle du 1er mai en 2018 et 2019 (F Putra 2022), ainsi qu’à des manifestations contre le projet de loi sur la réforme du travail ou loi omnibus en 2020, qui ont entraîné des émeutes qui ont attiré l’attention des médias et de la police.

Au sein et en dehors du développement de ces groupes et réseaux, les anarchistes ont également été impliqués dans diverses actions, telles que : la gestion d’infoshop ; publication de livres, de brochures et de zines; en plus, des actions de solidarité avec les communautés locales ; boycott et sabotage ; manifestations et black blocs ; ainsi que l’intervention sous forme de travail artistique. Plusieurs factions importantes de ce mouvement sont également impliquées dans le soutien aux travailleurs urbains, aux agriculteurs et travailleurs ruraux ou aux personnes victimes de l’accaparement des terres ou de la destruction de l’environnement.

La multiplication des bibliothèques de rue (perpustakaan jalanan) qui se sont développées à partir de 2009 à Bandung puis s’est étendue à d’autres quartiers, montre l’accent mis par le mouvement sur l’éducation. Ces bibliothèques proposent également des repas gratuits, via des soupes populaires (dapur umum) organisées sous la bannière de Food Not Bombs (Damier et Limanov 2017). Le site Web Anarkis.org, créé en 2014, est également une ressource importante pour l’auto-éducation et la discussion critique du mouvement (entretien avec une personne interrogée en 2022).

Les groupes anarchistes en Indonésie ont des caractéristiques particulières, telles que le concept de ‘famili-isme », et sa dynamique des relations interpersonnelles hiérarchiques. Cette dimension structurelle façonne le dialogue entre les communautés mobilisées et les groupes anarchistes, ce qui les oblige à négocier certains rapports de force. Il est courant que la religion et la spiritualité soient une source de mobilisation pour certains anarchistes en Indonésie. Dans les pays qui n’acceptent pas l’athéisme, de nombreux membres du mouvement pratiquent encore la religion, et les anarchistes indonésiens ont tendance à être plus flexibles que leurs homologues européens qui admettent souvent que l’idéal anarchiste est « pas de Dieu, pas de maître » (entretien avec des sources en 2022 ). En plus de cela, les anarchistes indonésiens aident aussi souvent les groupes religieux minoritaires, tels que les chiites et les ahmadis. (interview anonyme, 2022)

Des exeples d’entr’aide mutuelle (connue localement sous le nom de gotong royong), la solidarité horizontale et l’autonomie se retrouvent souvent dans les cultures traditionnelles de l’archipel Indonésien, bien que cela ne soit bien sûr pas qualifié d' »anarchisme ». Cela peut être observé chez les peuples autochtones, tels que les Samin, Kajang, Dayak, Tanimbar ou Kanekes, qui sont ancrés dans ces pratiques que l’on peut qualifier anarchistes à travers leur mode de vie collectif, et qui ont une attitude de retrait voire d’opposition à l’État. Dans cette perspective, ce n’est pas l’anarchisme (comme idéologie) qui a été importé de l’étranger, mais le concept l’État lui-même. Ces interprétations sont encore enrichies par l’interaction entre les anarchistes et les communautés traditionnelles qui les inspirent.

L’Anarchisme sous la répression, et l’importance de la critique anarchiste contemporaine

Aujourd’hui, après 60 ans de propagande nationaliste et anticommuniste, puis la réémergence de la démocratie en 1998, les idées progressistes font toujours l’objet d’une répression sévère car elles sont perçues comme une relance potentielle du spectre du communisme. Cette situation se voit dans les mobilisations populaires à grande échelle qui ont eu lieu depuis mai 2019 pour protester contre la politique de l’argent, de la corruption et de l’autoritarisme. L’étiquette de prédilection actuelle utilisée par la Pouvoir pour la « peur rouge » est « l’anarcho-syndicalisme », qui est présenté comme une nébuleuse moralement déviante et complotiste qui menace l’ordre public (Maharani 2019). En 2019, les autorités policières ont tenu les anarcho-syndicalistes responsables des émeutes du 1er mai dans plusieurs grandes villes. Pendant la pandémie de Covid, la police nationale indonésienne (POLRI) a annoncé que des anarcho-syndicalistes avaient organisé des attaques contre des installations publiques à travers Java (Velarosdela 2020; Anjani 2020). Conséquence de cette stigmatisation, certaines mairies appellent même désormais à rejeter ce mouvement à travers des banderoles affichées dans les espaces publics (Nugroho, 2016).

Le mouvement anarchiste émerge actuellement comme le dernier mouvement politique de gauche en Indonésie, bien qu’il reste une voix faible dans un paysage politique dominé par des partis traditionnellement liés aux oligarques, aux organisations religieuses et aux consortiums d’entreprises. Le président Joko Widodo, qui a servi deux mandats (2014-2024), a écarté les idées progressistes, accru les inégalités, renforcé la puissance militaire et fait peu pour lutter contre les dommages environnementaux. D’autre part, les anarchistes ont une bonne analyse pour articuler les dimensions systémiques qui soutiennent la société indonésienne contemporaine, donc leurs voix sont importantes pour être entendues.

[1] Voir aussi Frank van der Goes dans son ouvrage Multatuli over Socialisme (1896) ; Nicolas Walter dans la section Anarchism and Religion du livre Damned Fools in Utopia: And Other Writings on Anarchism and War Resistance (1991 : 283) ; Vadim Damier et Kirill Limanov affirment que Multatuli était un écrivain anarchiste.

[2] Note des traducteurs : Les massacres de 1965 en Indonésie sont la répression déclenchée contre le Parti communiste indonésien (PKI) et ses sympathisants – et globalement contre toutes les organisations ou personnes progressistes – par les milices du Nahdlatul Ulama (parti musulman) et du Parti national indonésien, encadrées par les forces armées indonésiennes. Le massacre des communistes indonésiens, jusque-là alliés au président Soekarno, intervient au terme de graves tensions politiques qui avaient fait craindre au forces réactionnaires et au gouvernement américain un basculement de l’Indonésie dans le camp communiste. L’élément déclencheur des massacres est la tentative de coup d’État du 30 septembre 1965, imputée au PKI. Déclenchées à la fin de 1965, qui demeure la date symbolique de l’évènement, les tueries durent plusieurs mois et s’étendent sur l’année 1966, certaines ayant encore lieu par endroits en 1967. Des centaines de milliers de personnes — probablement plus d’un million au total — sont arrêtées, emprisonnées ou déportées dans des camps. Le général Soeharto (Suharto), principal maître d’œuvre de cette purge politique, remplace ensuite Soekarno à la tête du pays. La répression, visant aussi bien les communistes que les autres opposants, continue en Indonésie dans les années suivantes. Soeharto restera au pouvoir jusqu’en 1998. Son règne de 31 an, construit autour d’un gouvernement fort et ultra autoritaire, centralisé et dominé par les militaires, est appelé l’« Ordre nouveau ».

Bibliographie

Anjani, Kirana. Kaus Hitam dan Paranoia Negara: Stigmatisasi dan Pelanggaran Hak Kelompok Anarko-Sindikalis. Indonesia: Lokataru Foundation, 2020.

Blom, Ron, & Stelling, Theunis. Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van ’14-’18. Amsterdam: Aspekt, 2004.

Damier, Vadim & Limanov, Kirill. ‘Anarchism in Indonesia’. https://cnt-ait.info/2019/06/26/anarchism-in-indonesia/

Danu, Mahesa. ‘Bung Karno Dan Anarkisme’. Berdikari Online, 16 March 2015. https://www.berdikarionline.com/bung-karno-dan-anarkisme/

Donaghey, Jim. Punk and Anarchism: UK, Poland, Indonesia [PhD thesis]. UK: Loughborough University, 2016. https://repository.lboro.ac.uk/articles/thesis/Punk_and_anarchism_UK_Poland_Indonesia/9467177

Estrelita, Gloria Truly. Penyebaran Hate Crime oleh Negara Terhadap Lembaga Kebudayaan Rakyat [Master’s thesis]. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Final Report of the IPT 1965. https://www.tribunal1965.org/en/final-report-of-the-ipt-1965/

Guritno, Tatang. ‘Menyebarkan Komunisme, Marxisme, Leninisme Dapat Dipidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Menghidupkan Orde Baru’. KOMPAS.com, 5 December 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/05/19061841/menyebarkan-komunisme-marxisme-leninisme-dapat-dipidana-koalisi-masyarakat

Honna, J. ‘Military Ideology in Response to Democratic Pressure during the Late Suharto Era: Political and Institutional Contexts’. Indonesia, 67, pp. 77-126, 1999.

Lastania, Ezther, Riky F & Jobpie S. ‘Polisi Miliki Protab Baru Anti Anarki’. tempo.co, 10 October 2010. https://metro.tempo.co/read/283651/polisi-miliki-protap-baru-anti-anarki

Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy. UK: Equinox Publishing, 2009.

Mrázek, Rudolf. Sjahrir: Politics and exile in Indonesia. New York: Ithaca, 1994.

Nugroho, Pujo. Kota Merah Hitam. Indonesia: Solidaria.id, 2021.

Putra, Bima Satria. Perang yang Tidak Akan Kita Menangkan: Anarkisme dan Sindikalisme dalam Pergerakan Kolonial hingga Revolusi Indonesia (1908-1948). Indonesia: Pustaka Catut, 2018.

Putra, Ferdhi F. Blok Pembangkang: Gerakan Anarkis di Indonesia 1999-2011. Indonesia: EA Books, 2022.

Rosanti, Ratna. ‘Political Pragmatics in Indonesia Candidates, the Coalition of Political Parties and Single Candidate for Local Elections’. Jurnal Bina Praja, vol. 12, no. 2, 2020.

Suryomenggolo, Jafar. ‘Dari Sekolah Liar Hingga Anarkisme’. Historia, 23 May 2020. https://historia.id/politik/articles/dari-sekolah-liar-hingga-anarkisme-PG89B

Van Dijk, Kees. The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918. The Netherlands: Leiden. 2007.

Velarosdela, R. N. ‘Polisi Selidik Dalang Kelompok Anarko yang Berencana Lakukan Vandalisme Massal’. Kompas, 13 April 2020. https://megapolitan. kompas.com/read/2020/04/13/18103381/polisi- selidik-dalang-kelompok-anarko-yang-berencana- lakukan-vandalisme

Wardaya, Baskara T. Indonesia Melawan Amerika Konflik PD 1953-1963. Yogyakarta: Galangpress, 2008.

Autres textes sur l’anarchisme en Indonésie :

INDONESIE : APPEL A LA SOLIDARITE AVEC NOS COMPAGNONS

Traductions

En bahasa indonesia : Sejarah Singkat Anarkisme Di Indonesia https://cnt-ait.info/2022/12/22/sejarah-singkat-anarkisme-di-indonesia/

In english : A Brief History of Anarchism in Indonesia https://cnt-ait.info/2022/12/22/history-anarchism-indonesia/

En français : Une brève histoire de l’anarchisme en Indonésie https://cnt-ait.info/2025/09/06/anarchisme-indonesie

En español : Una breve historia del anarquismo en Indonesia (https://cnt-ait.info/2023/01/09/una-breve-historia-del-anarquismo-en-indonesia)

Auf Deutsch : EINE KURZE GESCHICHTE DES ANARCHISMUS IN INDONESIEN (https://cnt-ait.info/2025/09/06/geschichte-anarchismus-indonesien)

Italiano : BREVE STORIA DELL’ANARCHISMO IN INDONESIA (https://cnt-ait.info/2025/09/06/storia-anarchismo-indonesia)

Portuguese : UMA BREVE HISTÓRIA DO ANARQUISMO NA INDONÉSIA (https://cnt-ait.info/2025/09/06/historia-anarquismo-indonesia)

Si cet article vous a intéressé, n’hésitez pas à le partager.

Si vous souhaitez réagir, nous faire part de vos idées, suggestions, propositions, infos ou même

critiques, vous pouvez nous écrire à contact@cnt-ait.info

Vous souhaitez soutenir les activités de la CNT-AIT ?

Abonnez-vous à son journal « Anarchosyndicalisme ! » (à lire en ligne : http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?rubrique1) 10 euros / an, 20 euros et plus en soutien

Chèque à l’ordre de CDES à adresser à CNT-AIT, 7 rue St Rémésy 31000 TOULOUSE ou par transfert bancaire (nous contacter)

=================

Liste de diffusion mail : http://liste.cnt-ait.info

Facebook :

@chats.noirs.turbulents

@cnt.ait.toulouse

Twitter : @CNTAIT

Mastodon : CNT_AIT@kolektiva.social

Bluesky : @cnt-ait-france.bsky.social

Telegram : https://t.me/CNT_AIT_France

7 commentaires sur Une brève histoire de l’anarchisme en Indonésie