Télécharger les panneaux de l’exposition en PDF : https://cnt-ait.info/wp-content/uploads/2025/05/Nathalie-LE-MEL-Complet.pdf

Le 8 mai 1945, le nazisme était défait. Si on ne peut que se réjouir de cette défaite, il ne faut pas non plus oublier que les vainqueurs américains n’ont pas hésité à lancer 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki ; que ce même 8 mai 1945 la police française tira sur la population algérienne dont le tort était de se réjouir de la fin de la guerre avec des pancartes disant « Nous voulons être vos égaux » et « À bas le colonialisme » ; que du côté soviétique le rideau de fer s’abattait sur les populations ; que Franco allait rester encore au pouvoir en Espagne pendant 30 ans sans être inquiété par les démocraties « antifascistes ». Et que d’une manière générale le Capitalisme allait continuer son pillage de la planète partout dans le monde.

Les commémorations officielles du 8 Mai 1945 ne sont pas là pour célébrer la victoire sur le nazisme. Quel que soit le régime, à Paris, à Moscou, à Pékin ou Washington, ces démonstrations de force militaires, patriarcales et politiques ne servent qu’à légitimer l’État et ses représentants politiques actuels. Mais il est vrai qu’en plus ici nous avons le droit à la « french touch », quand le chef de l’État nous gratifie d’une imitation ridicule de De Gaulle. Cependant il devrait se méfier car De Gaulle a fini par être chassé par la révolte populaire de Mai 1968, au cri de « Charlot ça suffit !»

Loin de la musique militaire et par contraste, les compagnes et compagnons de la CNT-AIT de Paris Banlieue nous avions décidé quant à nous d’honorer une femme, révolutionnaire et communarde, qui s’était battue pour la liberté, l’émancipation et la fraternité universelles : Nathalie LEMEL.

Sans demander d’autorisation officielle, nous avons installé une « exposition sauvage » au Carrefour de l’Odéon. Nos panneaux d’exposition retraçaient la vie de Nathalie LEMEL, depuis ses premiers combats pour l’égalité des femmes dès les années 1850, jusqu’à son engagement dans la Commune de Paris en 1871. Cet engagement lui valut d’être déportée en Nouvelle Calédonie avec Louise Michel. C’est d’ailleurs Nathalie LEMEL qui introduira Louise Michel aux idées anarchistes, idées qu’elle contribuera à diffuser jusqu’à son dernier souffle en 1905. Nathalie LEMEL de son côté s’éteignit un 8 mai, de 1921, et c’est pour cela que nous avions décidé de lui rendre hommage en ce jour.

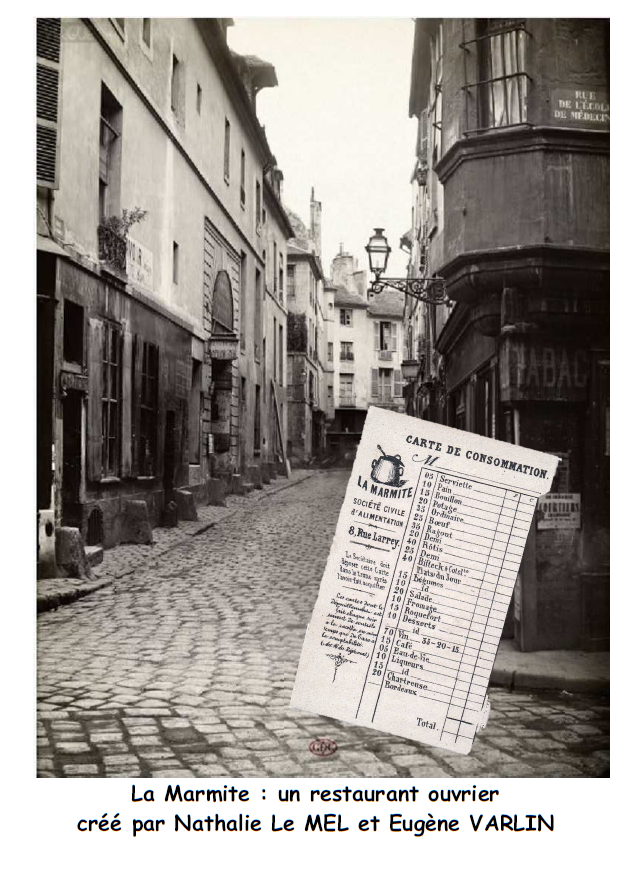

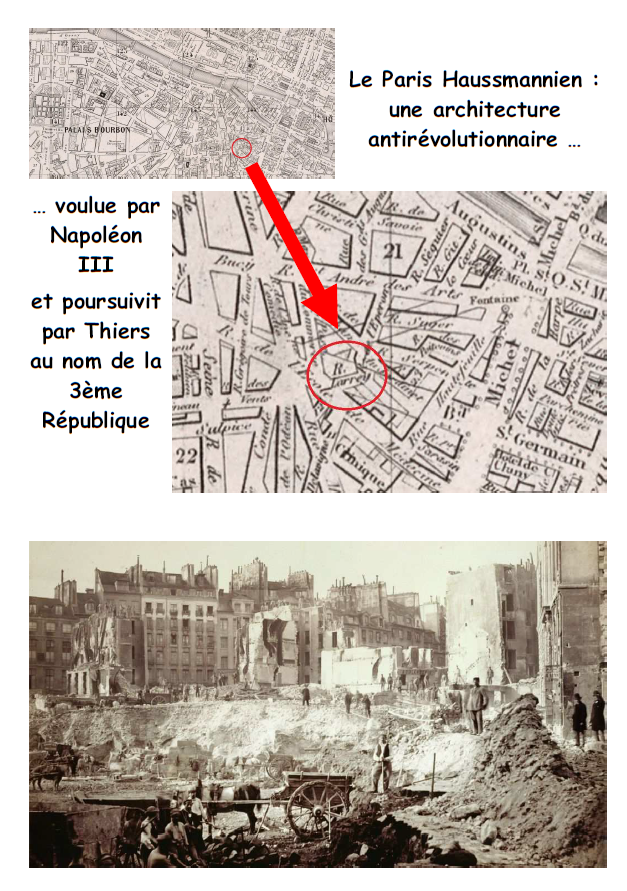

Pour le lieu, nous avions choisi le Carrefour de l’Odéon, à la sortie du Métro, à l’endroit où se trouvait le restaurant ouvrier « La Marmite », « société coopérative d’alimentation qui fournit à tous les membres une nourriture saine et abondante, à un prix abordable » En ces temps de vie chère et de malbouffe, le sujet est toujours d’actualité ! Lemel avait participé à sa fondation en compagnie d’Eugène Varlin, membre comme elle de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT). Le restaurant et tout le quartier furent détruits par les travaux d’urbanisation, initiés par le Baron Haussmann sous Napoléon III et poursuivis par la IIIème république bourgeoise. Pour tracer le Boulevard Saint Germain, on rasa les habitations populaires et les petites rues si propices aux barricades révolutionnaires, pour les remplacer par des grands immeubles bourgeois (mais les domestiques étaient logés sous les toits dans les fameuses chambres de bonnes) et de larges boulevard, si utiles pour les charges de cavaleries et l’installation de canons anti-insurrection.

Des passants, intrigués par notre exposition se sont arrêtés pour discuter avec nous de la vie de Nathalie Lemel, de la Commune de Paris ou encore de l’urbanisme contre révolutionnaire du baron Haussmann, histoire que beaucoup ignoraient. Certaines discussions étaient émouvantes, comme cette femme se découvrant une proximité avec Nathalie Lemel, qui avait elle aussi élevée trois enfants tout en devant faire face à d’énormes difficultés matérielles et conjugales.

Dans ce quartier où passent beaucoup de touristes étrangers, nous fûmes surpris que la Commune était connue et même reconnue par certains d’entre eux, qu’ils soient d’Allemagne, du Québec ou de Turquie. Nous eûmes encore le plaisir, alors que nous chantions la Semaine Sanglante accompagnés par un compagnon à la guitare, que des passantes se joignent à nous pour chanter. Elles nous donnèrent rendez-vous à la montée au Mur des Fédérés. Décidément, la Commune n’est pas morte ! Enfin, autre moment sympathique, quand une femme employée de la RATP qui travaillait ce jour là – service public oblige – est allé chercher ses collègues de travail pour leur montrer notre expo de rue : « viens voir ce que disent les anarchistes, c’est intéressant ».

Bref, nous avons passé un bon moment d’éducation populaire, de compagnonnage et d’humanité. Une expérience à recommencer !

Des chatons noirs et rouges

Télécharger le livret de chansons : https://cnt-ait.info/wp-content/uploads/2025/05/Carnets-de-chants-8-mai-2025.pdf

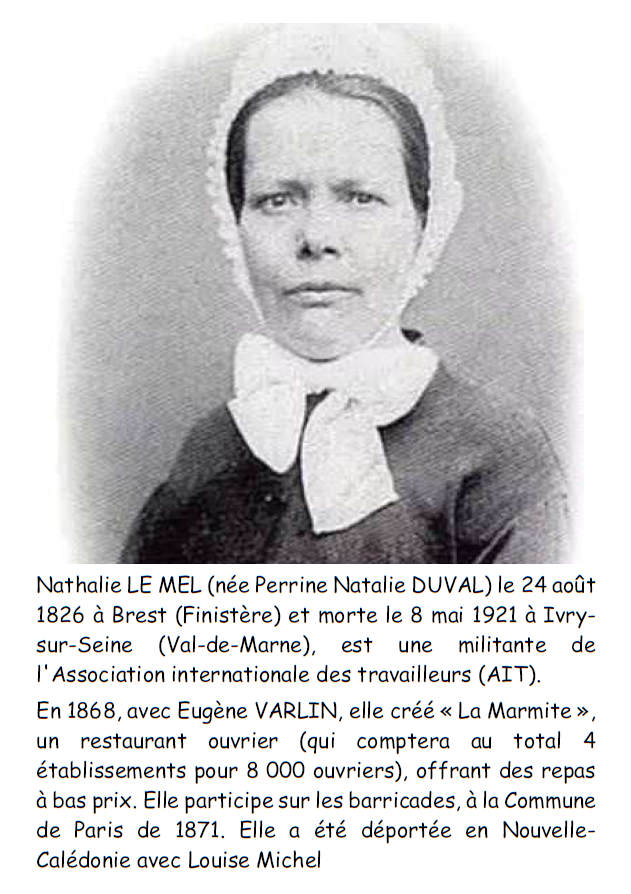

Nathalie LE MEL, une vie pour la lutte révolutionnaire

Nathalie Le Mel est une ouvrière, syndicaliste et révolutionnaire qui milite à visage découvert depuis les grèves des relieurs en 1864 à Paris. Elle n’hésitera pas non plus à se montrer sur les barricades, au côté de ces filles qui l’appelaient le vieux sergent, lors de la semaine sanglante, avant d’être arrêtée et condamnée au bagne en Nouvelle-Calédonie en même temps que Louise Michel avec qui elle partagera sa case durant un certain temps. C’est aussi une proche d’Eugène Varlin et grande admiratrice de Bakounine. Probablement la seule libertaire de la commune de Paris. C’est elle qui initiera Louise Michel à la pensée anarchiste durant leur internement à la prison de l’orangerie de Versailles et de Satory, puis lors de leur voyage qui les mènera en exile au bagne de nouvelle Calédonie.

Née Nathalie Duval le 24 août 1826, à Brest, d’une famille peu aisée, d’un père corroyeur et d’une mère sans profession connue.

Ses parents gèrent par la suite un débit de boisson, place de la Médisance à Brest. Elle sera élevée ainsi dans une famille modeste, mais républicaine, qui fera des sacrifices pour lui donner une éducation et une instruction en l’envoyant à l’école jusqu’à l’âge de 12 ans. Ce qui est extrêmement rare en cette première moitié du 19e siècle où les filles, de même condition sociale qu’elle, finissaient, pour la plupart, dans la prostitution.

Sa construction politique commence probablement au moment où elle quitte l’école pour commencer à travailler comme ouvrière relieuse. À cette époque, en parallèle de son travail, elle aide ses parents à tenir le débit de boisson à Brest. Celui-ci est situé Place de la Médisance, qui doit son nom à cause des plaintes et ragots colportés en permanence à cet endroit. C’est un lieu obligatoire pour tous ceux qui descendent ou remontent du port, ainsi qu’un lieu de marché où la paysannerie rencontre le milieu ouvrier.

C’est là qu’elle découvre les conditions de travail déplorables des ouvriers de l’arsenal. Ainsi, quand en 1843 éclate la grève des arsenaux de Brest, dû à l’utilisation des forçats comme main-d’œuvre ouvrière, elle est aux premières loges.

Elle découvre la lutte sociale par ce biais illégale, puisqu’à cette période, le droit de grève n’est pas reconnu. Elle fut aussi fortement marquée par les milliers de décès provoqués par la famine de 1847, ainsi que par la trahison de la petite bourgeoisie lors de la révolution de 1848, entraînant des déportations dont certaines passaient par Brest : « De ces grévistes condamnés un peu partout en France, aux déportés de juin 1848, Nathalie put donc juger des institutions de l’état en définitive toujours au service des nantis ».

En 1844, elle se marie avec Adolphe Le Mel, relieur comme elle. Ils quittent Brest pour Quimper avec leur premier enfant en 1849 où ils y ouvrent une librairie, Nathalie étant férue de lecture et de livres, avec un petit atelier de relieur puisqu’ils le sont tous les deux. Deux autres enfants vont naître : un en 1853 et le dernier en 1859. À Quimper, le militantisme socialiste de Nathalie Le Mel est déjà connu. Dans l’histoire de Quimper, écrite sous la direction du professeur Kerhervé, on trouve une brève évocation de Nathalie : « … Une grande lectrice de journaux socialistes, elle choqua la bourgeoisie de la ville par son féminisme ».

Après la faillite de leur librairie de Quimper, la famille Le Mel arrive à Paris en 1861, avec ces trois enfants, dont un en bas âge. Commence alors pour Nathalie la montée d’une indépendance conjugale, liée à ses activités politiques au sein de ses activités professionnelles. Un rapport d’un commissaire de police sur son attitude : « Elle s’était fait remarquer par son exaltation, elle s’occupait de politique ; dans les ateliers, elle lisait à haute voix les mauvais journaux ; elle fréquentait assidûment les clubs. ». C’est sûrement à ce moment-là qu’elle se fit remarquer par Eugène Varlin et son frère, tous deux relieurs comme elle.

En août 1864, soit trois mois après la promulgation de la loi Olivier, qui autorise le droit de grève, les relieurs de Paris déclenchent une grève, qui porte surtout sur le temps de travail et ses rémunérations.

Nulle part n’apparaît une quelconque demande d’égalité salariale homme/femme, dans cette lettre de revendication envoyée au patronat et signée par 400 personnes. Nathalie Le Mel y participe à deux niveaux : en tant que relieuse et en tant que représentante syndicale. Lors de la seconde grève de 1865, provoquée par le patronat pour contester ces conquis sociaux, ces derniers sont perdus. Mais ce sera loin d’être une défaite, puisqu’elle permit la création de sociétés d’épargnes et de crédits mutuels, complétée aussi par une assurance contre le chômage et en introduisant dans les statuts de ces organismes « l’égalité entre les deux sexes devant les droits et les devoirs. Deux femmes Nathalie Le Mel et Mlle Ozier, sanctionnèrent, par leur adhésion, cette conquête féministe due à Varlin. » C’est ainsi que Nathalie Le Mel entra dans un conseil d’administration d’une de ces sociétés, composé de quinze membres.

Son activité militante déborda bien vite du cadre corporatif des travailleurs de la reliure. C’est donc sans surprise qu’elle pris son adhésion à la branche Française de l’Association Internationale des Travailleurs, la première AIT.

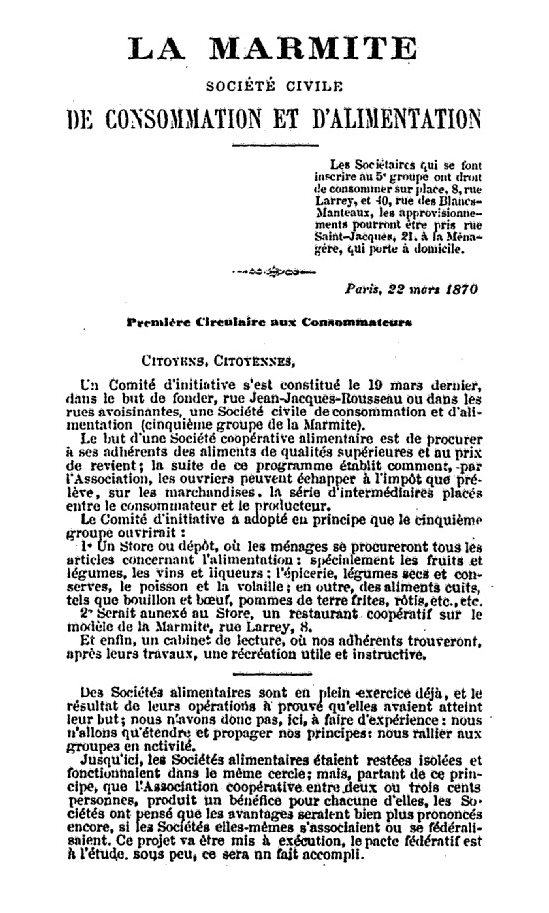

La Marmite : un restaurant ouvrier créé par Nathalie Le MEL et Eugène VARLIN

Nathalie Le Mel, E. Varlin ainsi que sept autres personnes, vont créer, en 1868, les statuts qui vont régir le lieu, dit « La Marmite », un lieu où l’ouvrier pouvait trouver tous les jours un repas à prix coûtant. Leurs deux signatures figurent côte à côte au bas du document de sa fondation. Nathalie en sera la responsable : pas une cuisinière, mais une oratrice très appréciée et très écoutée.

Installée à l’origine 34 rue Mazarine (6e), où elle restera peu de temps, elle fut ensuite transférée au 8 rue Larrey (6e). Lieu où nous nous trouvons aujourd’hui. La Marmite rencontre un grand succès. Trois succursales autonomes : 40 rue des Blancs-Manteaux (4e), 42 rue du Château (14e), 20 rue Berzelius (17e). Dans les six premiers mois de l’année 1870, chacun des quatre établissements de La Marmite sert environ 200 convives. Les frais généraux sont étroitement contrôlés et ne représentent pas plus de 10 %, tandis que les bénéfices nets dégagés sont de l’ordre de 12 %. Une douzaine de succursales avait été envisagée entre la création du restaurant de la rue Berzelius et la déclaration de guerre. Il n’y aura pas de suite, compte tenu des événements liée au déclenchement de la guerre Franco/Prussienne. Les quatre restaurants du groupe La Marmite continueront de fonctionner jusqu’à la chute de la Commune. Sans luxe, les Marmites étaient proprement tenues : des tables nettes, des chaises confortables, une saine odeur de bonne cuisine, des plats abondants et des additions modestes attiraient et retenaient la clientèle. Par ailleurs, moyennant une cotisation de 20 centimes par semaine, il était possible de lire six quotidiens et plusieurs hebdomadaires. Leur succès est dû à la qualité des prestations offertes. C’est également un lieu d’échange et de débats, où règne une ambiance de convivialité, comme en confirme le témoignage d’un ancien utilisateur de ces lieux, en 1913, Ch. Keller : « La citoyenne Nathalie Le Mel ne chantait pas. Elle philosophait et résolvait les grands problèmes avec une simplicité et une facilité extraordinaires. Nous l’aimions tous ; et elle était déjà la doyenne. J’apprends avec joie qu’elle est encore fidèle à son poste, et je la salue de tout mon cœur, au nom des anciens de la « Marmite », et en l’associant à l’hommage que vous vous apprêtez à rendre à la mémoire héroïque d’Eugène Varlin».

La « Marmite » n’allait pas tarder à devenir une ramification de l’Internationale, mais gérée par une femme ! Ces activités politiques, syndicales et mutualistes intenses, l’opposent fortement à son mari qui ne partage pas du tout son combat. Il souhaite lui interdire ces activités militantes, comme les mœurs de l’époque l’y autorise. Elle refuse, rentre dans la confrontation, lui reproche son alcoolisme, puis un jour, par lassitude, quitte le domicile conjugal et part trouver refuge à la « Marmite » avec ses trois enfants. Un divorce sera prononcé à son tort, comme c’est l’usage à cette époque.

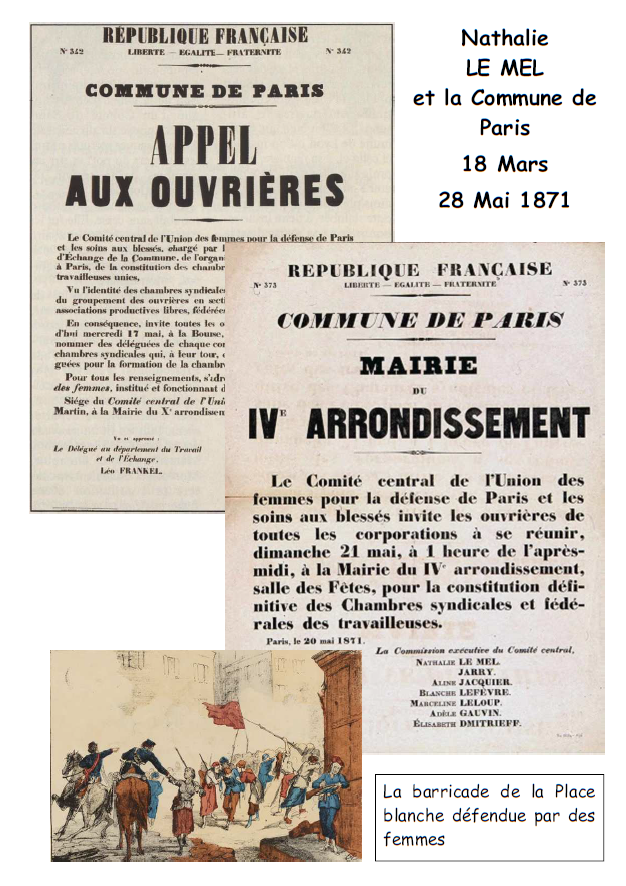

Nathalie LE MEL et la Commune de Paris

La condition des femmes, à Paris, en ce 19e siècle, est difficile pour ne pas dire horrible et encore plus si l’on vient de province. Les revenus sont miséreux et bien souvent la prostitution est un complément de salaire. Ce sont surtout les bourgeois qui profitent de cette détresse, car ils ont les moyens d’entretenir financièrement des relations avec ces « petites provinciales » tant que cela leur plaît, un tableau de Degas, vers 1868-1869, montre cette relation. Ce tableau intitulé « l’intérieur » voir « le viol » montre cette domination bourgeoise sur le petit peuple, principalement féminin.

Les quatre mois du premier siège de Paris, du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, n’ont pas arrangé la situation des femmes, déjà bien difficile avant cette guerre contre les Prussiens.

Le 18 mars 1871, en ce début de la Commune de Paris, des femmes et des hommes s’opposent à cette exploitation des femmes. Nathalie Le Mel obtiendra la fermeture des maisons closes, mais ne pourra empêcher la prostitution clandestine. Malheureusement, d’autres revendications plus féministes, comme le droit de vote et d’éligibilité des femmes, l’égalité des hommes et des femmes devant la justice, le mariage et la gestion des biens du couple, ne seront pas abordés durant cette période. Toutes ces demandes seront occultées par les soucis civils et militaires que réclame la Commune de Paris. Ces femmes ne s’en offusqueront pas.

Le 11 avril 1871, elles défendront, auprès du comité central de la Commune de Paris, Nathalie Le Mel en tête, le droit de participer aux combats du prolétariat, avec la création de « l’Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés ». La création est acceptée, des fonds et des locaux sont débloqués pour son bon fonctionnement. Nathalie Le Mel, avec neuf autres femmes, fut l’une des créatrices de ce club, mais elle n’en sera pas l’une des signataires fondatrices. C’est son amie et protégée Elisabeth Dmitrieff, de 25 ans sa cadette, qui apposera sa signature en bas du document, avec sept autres signataires toutes ouvrières, contrairement à E. Dmitrieff qui est issue de l’aristocratie Russe.

Nathalie, elle, restera dans l’ombre comme à son habitude, mais toujours très active. Nous retrouvons sa signature au bas de trois affiches éditées par ce même club.

Le but de l’Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés, est de libérer les bras masculins des soins afin qu’ils soient disponibles pour combattre cet ennemi commun que constitue l’armée versaillaise, mais aussi le droit de porter des armes pour la défense de La Commune et le combat anti-clérical. Il est spécifié que ces femmes peuvent aussi porter les armes pour renforcer des positions. D’abord présentes sur les remparts, pour évacuer les blessés et faire le coup de feu de temps en temps, elles prendront une part plus qu’active au fil du temps. Un journaliste du Times, impressionné, écrit en avril 1871 : « Si la Nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation, ce serait ! »

Lors de la semaine sanglante, la dernière de la Commune, Nathalie Le Mel participera très activement à la défense des barricades, des Batignoles à la Place Blanche. Son groupe est composé au départ d’une cinquantaine de femmes. On les voit s’occupant des blessés communards, mais jamais des Versaillais. Elles motivent aussi les hommes à rester à leur poste et quand ceux-ci s’enfuient, le groupe prend aussi, la relève et fait le coup de feu.

N. Le Mel ne sera jamais vu les armes à la main. Pourtant, elle restera avec son groupe, reculant de barricades en barricades jusqu’à la dernière où son groupe fut vu : celle de la Place Blanche. Elle réussit à s’enfuir des combats, et à se cacher jusqu’au 21 juin 1871, date où elle fut arrêtée. Plusieurs témoignages, lors de son procès, attestent de sa présence sur ces barricades : « Sa figure m’a frappé, car elle était seule âgée au milieu des jeunes filles, toutes armées de fusils et portant des brassards d’ambulancières ainsi que des écharpes rouges. ». Peut-être était-elle présente, lors de cette nuit du 22 au 23 mai, lorsqu’un chroniqueur inconnu écrit : « J’ai croisé une barricade particulière, elle s’élève Place Blanche. Elle est parfaitement construite et défendue par un bataillon de 120 femmes environ ». Le 11 septembre 1872, le 4ème Conseil de Guerre la condamne à la déportation fortifiée, comme 3 989 de ces camarades, dont 20 femmes, parmi lesquelles Louise Michel.

Après six années de bagnes, elle rejoint la France le 20 juin 1879, suite à une amnistie générale.

À son retour, elle trouvera un travail de plieuse au journal l’Intransigeant. Nous ne savons rien des contacts qu’elle aurait pu renouer avec les membres de sa famille. Nous savons seulement que quelques anciens de la Commune aimaient se rencontrer chez elle pour évoquer leurs souvenirs. Dès son retour, elle reprit ses activités syndicalistes et militantes, autour de la reliure et de l’édition. Quand l’ancien communard Benoit Malon sort son premier numéro de « La Revue socialiste » Nathalie Le Mel écrit aux directeurs de la publication : « Nous sommes avec vous puisque la revue doit être une tribune où pourront s’exposer toutes les idées sociales, sans aucune exclusive, à la condition qu’elles auront pour objectif la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. »

Le féminisme de Nathalie Le Mel est une opposition à l’esprit paternaliste de certains de ces contemporains. Elle estime, à juste titre, qu’au vu du comportement des femmes lors de la Commune, elles n’ont pas besoin que les hommes décident sans les consulter de ce qui est bon ou pas pour elles.

Elle décédera le 8 mai 1921 dans un hospice, à Ivry-sur-Seine.

Le journal « l’Humanité » Dans son numéro du 21 mai 1921, publie une page entière consacrée au 50e anniversaire de la Commune, et Nathalie y trouve une place prépondérante. Il en va de même dans la revue « La Commune », où on peut lire : « Nathalie n’était pas seulement une communarde. Elle a sa place dans l’histoire du mouvement ouvrier en tant que pionnière de l’organisation syndicale et en tant que combattante résolue de la cause des femmes. »

Sur le même sujet, deux brochures :

LA COMMUNE ET L’ETAT (https://cnt-ait.info/2021/05/22/brochure-commune)

La Commune de Paris vue par les Anarchistes (https://cnt-ait.info/2019/03/17/la-commune-de-paris-vue-par-les-anarchistes)

et quelques articles :

1871 : La Commune de Paris, la grève de loyer la plus réprimée de l’histoire ! (https://cnt-ait.info/2023/03/17/commune-greve-de-loyer)

La Proclamation de la Commune [Louise Michel] (https://cnt-ait.info/2021/05/25/la-proclamation-de-la-commune-louise-michel)

La Commune de Paris [Pierre Kropotkine , 1881] (https://cnt-ait.info/2021/04/29/commune-kropotkine)

LA MARMITTE

Des graines sous la neige — Nathalie Lemel, communarde & visionnaire, Locus solus (2017).

Statuts de La Marmite, 19 janvier 1868

[Merci à Michèle Naudin pour avoir publié en ligne les statuts, avec ses commentaires en bleu dans le texte. https://macommunedeparis.com/2018/08/01/statuts-de-la-marmite-19-janvier-1868/ ]

LA MARMITE

Société civile d’alimentation

STATUTS

TITRE 1er

Composition et but

ARTICLE PREMIER. — Entre les soussignés et tous ceux qui adhéreront aux présents statuts, il est formé une Société civile d’alimentation, conformément au chapitre III du titre IX, livre III du Code civil.

ART. 2. — La société prend le nom de : LA MARMITE, SOCIÉTÉ CIVILE D’ALIMENTATION.

ART. 3. — La Société a pour but de fournir au prix de revient, à tous les sociétaires, une nourriture saine et abondante à consommer sur place ou à emporter.

ART. 4. — Le nombre des sociétaires est variable.

La durée de la Société est illimitée.

ART. 5. — Le siège de la Société est fixé provisoirement : Rue Dauphine, 33, à Paris. [Chez Eugène Varlin.]

Il pourra être transféré ailleurs par décision de l’Assemblée générale.

ART. 6. — On ouvrira des succursales au fur et à mesure que les ressources de la Société le permettront, dans tous les quartiers où elle aura réuni un nombre suffisant de sociétaires.

ART. 7. — Tous les sociétaires sont égaux en droits et devoirs devant les statuts et règlements.

Il ne peut, sous aucun prétexte, être admis de membres honoraires.[L’empire avait imposé des membres honoraires (bourgeois) dans les sociétés de secours mutuels, ce dont Eugène Varlin se souvient ici.]

TITRE II

Apport social et mode de versement

ART. 8. — L’apport social de chaque sociétaire est fixé à la somme de cinquante francs.

Les sociétaires ne peuvent pas être engagés au-delà de cet apport dans la Société par aucun acte du Conseil d’administration.

ART. 9. — L’apport social peut être versé immédiatement ou par fractions qui ne pourront être inférieures à cinquante centimes par semaine.

ART. 10. — L’apport social versé en une ou plusieurs fois ne donne droit à aucun intérêt.

ART. 11. — L’Assemblée générale peut rayer tout sociétaire en retard de plus de deux mois de versements minimum.

ART. 12. — Les sociétaires payent comptant leurs consommations. Toutefois, le sociétaire qui a versé complètement son apport social a droit à un crédit de vingt-cinq francs.

TITRE III

Fonds de réserve et répartition d’excédants

ART. 13. — Il est formé un fonds de réserve destiné à : 1° Entretenir et renouveler le matériel et l’agencement ; 2° solder les dépenses extraordinaires votées par l’Assemblée générale ; 3° couvrir les pertes possibles.

ART. 14. — Ce fonds est constitué par un prélèvement fait, à chaque inventaire, sur les excédants et jusqu’à concurrence d’iceux, à raison de 2 pour 100 des consommations faites par les associés.

Le franc d’inscription payé par chaque adhérent est également porté au fonds de réserve.

Les sociétaires démissionnaires, rayés, exclus ou décédés perdent tous droits sur le fonds de réserve.

ART. 15. — Les excédants résultant de l’écart entre le prix des consommations et le prix d’achat augmenté des frais généraux, déduction faite du prélèvement pour le fonds de réserve, sont répartis entre les associés proportionnellement à leur consommation et portés à leur avoir jusqu’à concurrence de leur apport.

TITRE IV

Administration

ART. 16. — La Société est administrée par un Conseil composé de quinze membres.

Cette administration est collective, c’est-à-dire qu’aucun des membres su Conseil ne peut engager la Société sans une délibération dudit Conseil.

Toutefois, le Conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour faire certains actes déterminés.

Le Conseil choisit dans son sein les membres de son bureau et peut toujours les révoquer.

ART. 17. — Le Conseil est nommé par l’Assemblée générale des sociétaires au scrutin de liste et pour six mois. Ses membres sont toujours rééligibles. Ils peuvent toujours être révoqués par l’Assemblée générale.

Le Conseil pourra suspendre immédiatement un ou plusieurs de ses membres pour cause de malversations ; dans ce cas, il devra en appeler à l’Assemblée générale dans le plus bref délai.

ART. 18. — Le Conseil se réunit aux jour et heure fixés par lui. Il doit en outre se réunir toutes les fois qu’il est convoqué par son Président ou par cinq de ses membres.

ART. 19. — Le Conseil n’a que des pouvoirs administratifs : il ne peut faire aucun acte d’aliénation sans l’assentiment de l’Assemblée générale.

Il est seul responsable vis-à-vis des tiers des engagements, pris par lui, qui dépasseraient l’apport de cinquante francs des sociétaires.

ART. 20. — Le Conseil délibère valablement s’il réunit la moitié plus un de ses membres. — En cas de partage des voix le Président a voix prépondérante au second vote.

ART. 21. — Le Conseil fait aux assemblées générales un rapport sur l’état des finances et les opérations de la Société.

ART. 22. — Les écritures de la Société sont tenues en partie double.

Tous les trois mois il est fait inventaire de la situation de la Société (du 10 au 20 janvier, avril, juillet, octobre de chaque année).

Les écritures sont tenues et l’inventaire est dressé par les soins, sous la surveillance et la responsabilité du Conseil.

TITRE V

Contrôle

ART. 23. — Tous les trois mois, l’Assemblée générale nomme une commission, composée de neuf membres pour la vérification des comptes. Cette commission vérifie tous les quinze jours les registres de comptabilité générale et journellement les comptes des sociétaires.

ART. 24. — Si cette commission, dans son travail s’apercevait de malversations ou de mauvaise tenue des comptes pouvant compromettre les intérêts de la Société, elle devrait demander immédiatement au Conseil une Assemblée générale extraordinaire ou, sur son refus, la convoquer elle-même.

TITRE VI

Assemblées générales

ART. 25. — Les sociétaires se réunissent en Assemblée générale ordinaire tous les trois mois, du 20 au 30 janvier, avril, juillet et octobre, sur convocation du Conseil. En cas de non-convocation, ils se réunissent de plein droit le premier dimanche du mois suivant.

Ils se réunissent extraordinairement toutes les fois qu’ils sont convoqués par le Conseil d’administration, par la commission de contrôle ou par vingt sociétaires. Dans tous les cas, ils doivent être convoqués au moins cinq jours à l’avance.

ART. 26. — L’Assemblée générale, convoquée régulièrement, délibère valablement sur tout objet à la simple majorité des membres présents si elle réunit la moitié plus un des sociétaires. Dans le cas contraire, elle s’ajourne à une seconde réunion dans les quinze jours, et cette seconde Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Chaque Sociétaire n’a qu’une voix, quel que soit le montant de ses versements.

ART. 27. — L’Assemblée générale décide souverainement sur toutes les questions intéressant la société, et ses décisions obligent tous les associés.

ART. 28. — L’ordre du jour est préparé par le Conseil d’administration. Toute proposition déposée au Conseil par cinq membres et huit jours à l’avance doit nécessairement être mis à l’ordre du jour.

ART. 29. — L’assemblée générale délibère sur toutes les questions mises à l’ordre du jour et décide sur toute proposition faite séance tenante.

Elle peut prononcer la révocation d’un ou de plusieurs membres du Conseil, à la seule condition que la proposition en ait été faite huit jours avant l’Assemblée générale au siège social.

Elle prononce l’exclusion de tout sociétaire qui compromettrait les intérêts ou la dignité de la Société.

Elle prononce également sur les retraites volontaires, démissions ou retards de payements, ainsi que sur l’admission des nouveaux membres.

TITRE VII

Admissions

ART. 30. — Le Conseil admet provisoirement toute personne s’engageant à remplir les conditions exigées par les statuts.

ART. 31. — L’Assemblée générale prononce définitivement sur l’admission, un mois au moins après l’inscription. En cas de non-admission, les versements de l’adhérent lui sont remboursés intégralement, y compris le franc d’inscription.

ART. 32. — L’admission est constatée par la signature de l’adhérent sur un registre à ce destiné.

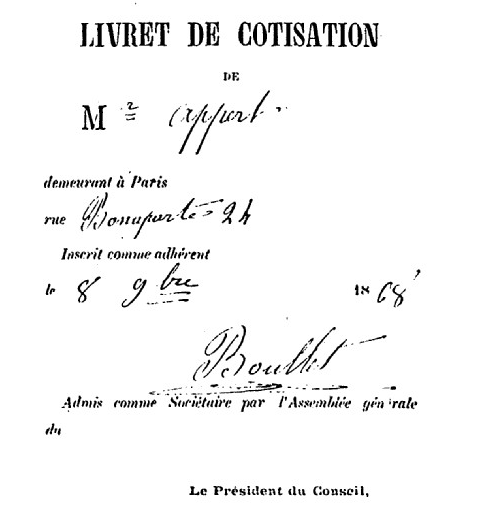

ART. 33. — En se faisant inscrire, tout adhérent verse un franc pour frais d’inscription. — Il lui est remis un livret sur lequel on inscrit ses versements.

ART. 34. — Dès son admission provisoire, l’adhérent a voix consultative dans les Assemblée ; il n’a voix délibérative et ne peut remplir de fonctions administratives qu’après son admission définitive.

TITRE VIII

Dispositions générales

ART. 35. — Tout sociétaire qui veut se retirer doit déclarer sa détermination par écrit.

ART. 36. — Les droits des sociétaires sont personnels ; ils ne sont ni transmissibles ni négociables ; ils ne passent pas à leurs héritiers.

ART. 37. — Les héritiers, créanciers ou ayants-droit des sociétaires ne peuvent, en aucun cas, faire apposer les scellés sur les biens et les livres de la Société ; ils doivent s’en rapporter aux écritures de la Société pour la fixation de leurs droits.

ART. 38. — En cas de démission, radiation, exclusion ou décès, l’apport du sociétaire, réduit des pertes ou augmenté des excédants résultant des opérations du trimestre, lui sera remboursé, ou à ses héritiers, dans les six mois qui suivront l’Assemblée générale trimestrielle qui en aura connu.

ART. 39. — Les décès, démissions ou exclusions des sociétaires ne mettent pas fin à la Société qui continue de plein droit entre les membres restants.

ART. 40. — Les présents statuts pourront toujours être modifiés en Assemblée générale par une délibération réunissant une majorité des deux tiers des membres présents. Toute proposition de modification aux statuts devra être affiché[e] dix jours au moins à l’avance dans les établissements de la Société.

ART. 41. — La dissolution de la Société ne pourra être prononcée que par les trois quarts au moins des sociétaires inscrits. Aucune démission ne pourra plus être acceptée dès qu’une proposition de dissolution aura été faite.

ART. 42. — En cas de contestation, tout sociétaire fait de plein droit élection de domicile au siège de la Société. Cette élection de domicile est attributive de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

Fait à Paris, en un seul original, le dix-neuf janvier 1868.

Ont signé l’acte :

Eugène Varlin, rue Dauphine, 33 ; Just Boullet, rue Galande, 16 ; Nathalie Lemel, impasse Béranger, 12 [dans le quinzième]; Louis-Benjamin Varlin, quai Jemmapes, 152 ; Alphonse Delacour, rue de la Parcheminerie, 10 ; Léon Gouet, rue St-André-des-Arts, 33 ; Lagneau, quai de Béthune, 22 ; Florian Rifflet, rue Grégoire-de-Tours, 12 ; Antoine Bourdon, rue Louis-le-Grand, 7.

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale des adhérents le 19 janvier 1868.

Certifié conforme :

Le Président de l’Assemblée

E. Varlin

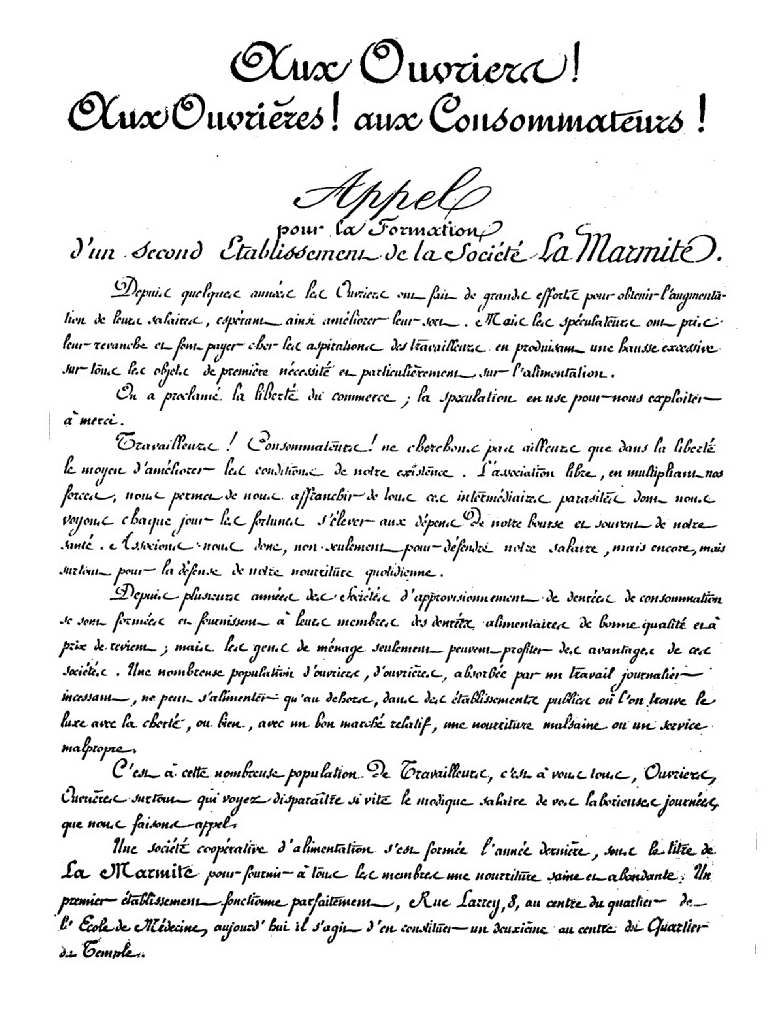

Aux ouvriers ! Aux ouvrières ! Aux consommateurs !

Appel pour la formation d’un second établissement

de la société La Marmite

Depuis quelques années les ouvriers ont fait de grands efforts pour obtenir l’augmentation de leurs salaires, espérant ainsi améliorer leur sort. Aujourd’hui les spéculateurs prennent leur revanche et font payer cher les aspirations des travailleurs en produisant une hausse excessive sur tous les objets de première nécessité et particulièrement sur l’alimentation.

On a proclamé la liberté du commerce ; la spéculation en use pour nous exploiter à merci.

Travailleurs ! consommateurs ! ne cherchons pas ailleurs que dans la liberté le moyen d’améliorer les conditions de notre existence. L’association libre, en multipliant nos forces, nous permet de nous affranchir de tous ces intermédiaires parasites dont nous voyons chaque jour les fortunes s’élever aux dépens de notre bourse et souvent de notre santé. Associons-nous donc, non-seulement pour défendre notre salaire, mais encore, mais surtout pour la défense de notre nourriture quotidienne.

Déjà, des Sociétés d’approvisionnement de denrées de consommation se sont formées et fournissent à leurs membres des denrées alimentaires de bonne qualité et à prix de revient ; une vaste Société coopérative s’organise pour fabriquer et fournir à ses sociétaires du bon pain, à bon marché ; mais les gens de ménage seulement peuvent profiter des avantages de ces sociétés. Une nombreuse population d’ouvriers, d’ouvrières, absorbée par un travail journalier incessant, ne peut s’alimenter qu’au dehors, dans des établissements publics où l’on trouve le luxe avec la cherté, ou bien, avec un bon marché relatif, une nourriture malsaine ou un service malpropre.

C’est à cette nombreuse population de Travailleurs, c’est à vous tous, Ouvriers, Ouvrières surtout qui voyez disparaître si vite le modique salaire de vos laborieuses journées que nous faisons appel.

Unissons-nous. Formons une Société coopérative d’alimentation.

Quelques cotisations nous permettront facilement l’achat d’ustensiles de cuisine et la location d’un logement où quelques employés, travailleurs comme nous et nos associés, nous prépareront une nourriture saine et abondante que nous pourrons, à notre gré, consommer dans notre établissement ou emporter chez nous.

Point de luxe, point de dorures ni de glaces, mais de la propreté, mais du confortable. Nous réaliserons là des avantages que n’obtiennent pas les ménages : économie de temps, car il n’est pas plus long d’approvisionner et de faire cuire pour cinquante personnes que pour deux ou trois ; meilleure cuisine, car une personne de métier y consacrant son temps et son savoir doit faire mieux qu’une ménagère sans instruction culinaire et souvent pressée par le temps. Nous obtiendrons même, pour nos approvisionnements, des conditions meilleures que la plupart des gargotiers, en nous unissant, pour nos achats, avec les Sociétés de consommation existantes.

Que tous les consommateurs soucieux de leur bien-être se joignent à nous et bientôt nous ouvrirons un premier établissement dans le sixième arrondissement, où réside le groupe d’initiative, puis successivement, au fur et à mesure que nos ressources le permettront, nous en ouvrirons dans tous les quartiers où nous aurons réuni un nombre suffisant d’adhérents.

On peut adhérer dès maintenant et se procurer gratuitement le projet de statuts :

Au siège de la Société civile de consommation La Ménagère, rue Saint-Jacques, 21, tous les soirs, de 8 à 10 h., et le dimanche toute la matinée ; et chez MM. Loiseau, menuisier, rue Hautefeuille, 20 ; Rifflet, relieur, rue Grégoire-de-Tours, 42. [Si la rue Saint-Jacques est dans le cinquième, les deux autres adresses sont bien dans le quartier des relieurs.]

Une Assemblée générale aura lieu Dimanche prochain, 19 janvier, à 1 heure et demie précise dans le petit amphithéâtre de l’École de médecine.

Ordre du jour :

Discussion des statuts et constitution immédiate de la société

Les adhésions ne seront définitives qu’aussitôt l’adoption des statuts ; jusque là les adhérents conservent la faculté de se retirer si quelques dispositions adoptées par l’assemblée ne les satisfaisaient pas.

Le comité d’initiative du conseil de la société La Ménagère et du conseil de la Société de crédit mutuel des ouvriers relieurs

Varlin, Eugène, relieur ; Bourdon, Antoine, graveur ; Gouet, Léon, relieur ; Boullet, Just, relieur ; Delacour, Alphonse, relieur ; Lemel, Nathalie, relieuse ; Varlin, Louis, expéditionnaire ; Lagneau, gaînier.

[Louis Varlin est le frère cadet d’Eugène Varlin, Antoine Bourdon son ami depuis toujours, Alphonse Delacour peut-être celui qui l’a amené à l’Association internationale. Nathalie Lemel a dit au Conseil de guerre (en 1872) que la Marmite avait été « organisée par les deux frères Varlin ».]

On est prié de faire circuler

i cet article vous a intéressé, n’hésitez pas à le partager.

Si vous souhaitez réagir, nous faire part de vos idées, suggestions, propositions, infos ou même critiques, vous pouvez nous écrire à

contact@cnt-ait.info

Facebook :

@chats.noirs.turbulents

@cnt.ait.toulouse

Twitter : @CNTAIT

Mastodon : CNT_AIT@kolektiva.social

Liste de diffusion mail : http://liste.cnt-ait.info

Bluesky : @cnt-ait-france.bsky.social

2 commentaires sur 8 mai 2025 : Expo sauvage de rue en chanson, à la mémoire de Nathalie Lemel et de la Commune de Paris