Auteur : Marin Progreso

Première publication en ligne : samedi 28 novembre 2009

Première édition papier : les Amis de Cénit (CNT-AIT Espagnole en exil), 1967

« Je voudrais bien que l’on commence, enfin, à l’entendre » Morvan Lebesque (chronique de Canard Enchainé, 23-X-1957)

INTRODUCTION

Peut-on parler de la pensée politique d’un artiste ? Telle est la première question à élucider avant de poursuivre plus loin l’investigation de la pensée de Camus. La question est d’abord générale puis particulière à l’auteur étudié. Aussi dans son Que sais-je ? sur les intellectuels Louis Bodin remarque « … qu’il serait intéressant de reconstituer l’histoire idéologique des intellectuels français depuis quelques soixante-dix ans, à travers les grandes campagnes qu’ils ont engagées à l’aide des pétitions qu’ils ont signées. De l’affaire Dreyfus à la Guerre d’Algérie… l’affaire de Hongrie, l’affaire Suez… la liste est longue des communiqués de protestations, des pétitions, des Comités et des réunions ». (p.73)

En effet, peu de jours passent sans qu’on entende parler d’une pétition signée par des personnalités du Monde des Arts et des Lettres en faveur de telle ou telle personne ou de tel ou tel peuple. Ceci est devenu si courant que l’on n’y prête même plus attention.

Pourquoi, en effet, un écrivain aurait-il plus qu’un artisan ou qu’un ouvrier le ‘droit de grâce’ ! – Que certains d’ailleurs lui contestent. Il faudrait peut-être, pour entrevoir une réponse à cette question, s’étonner, au sens philosophique du terme, c’est-à-dire se demander le pourquoi d’un tel acte.

L’écrivain n’agit-il pas ainsi comme tel champion sportif nous recommandant par affiches gigantesques de porter telle cravate ? On ne voit pas en effet en quoi le fait de courir plus vite soit une garantie d’élégance, pas plus qu’on ne voit au premier abord ce qu’écrire confère comme autorité pour signer des manifestes. D’ailleurs cette autorité lui a toujours été contestée par une partie des intellectuels eux-mêmes ; ainsi en développant la remarque précédente, M. Bodin précise « que la protestation s’inscrit sur deux colonnes, en face de ceux qui protestent, il y a ceux qui leur contestent le droit de le faire ».

Pour Camus, si l’artiste a pu parfois se taire, notre époque l’amène inéluctablement à prendre position. Le mot important est bien : Inéluctablement. Cette qualité est due à deux causes importantes :

La nature et l’acte d’écrire ;

La nature et l’acte d’écrire ;

Et le Contexte Historique dans lequel nous vivons.

Et le Contexte Historique dans lequel nous vivons.

Camus fait sienne la position de Sartre qui voit dans l’écriture l’appel d’une conscience libre à d’autres libertés : elle est « création dirigée » puisque celui qui écrit reconnaît (par le fait même qu’il se donne la peine d’écrire) la liberté de ses lecteurs, et « puisque celui qui lit, du seul fait qu’il aime le lire, reconnaît la liberté de l’écrivain. L’Oeuvre d’Art, de quelque côté qu’on la prenne, est un acte de confiance dans la liberté des hommes ! ».

L’essence même de l’acte d’écrire est la liberté. Et Sartre poursuit : « Dès lors, toute tentative d’asservir ses lecteurs le menace dans son art même. Un forgeron, c’est dans sa vie d’homme que le fascisme l’atteindra mais pas nécessairement dans son métier : un écrivain, c’est dans l’une et dans l’autre, plus encore dans le métier que dans sa vie. J’ai vu des auteurs qui, avant la guerre appelaient le fascisme de tous leurs vœux, frappés de stérilité dans le moment même que les Nazis les comblaient d’honneurs. Je pense surtout à Drieu la Rochelle. On n’écrit pas pour des esclaves. L’art de la prose est solidaire du seul régime où la prose garde un sens :la démocratie. Quand l’une est menacée, l’autre l’est aussi. Et ce n’est pas assez que de les défendre par la plume. Un jour vient où la plume est contrainte de s’arrêter et il faut alors que l’écrivain prenne des armes. Ainsi de quelque façon que vous y soyez venu, quelles que soient les opinions que vous y ayez professées, la littérature vous jette dans la bataille ; écrire c’est une certaine façon de vouloir la liberté ; si vous avez commencé, de gré ou de force, vous êtes engagés ». (pp. 81-82)

Camus est totalement d’accord avec cette position, il l’a proclamé maintes fois, aucune équivoque possible ; considérant le monde comme un cirque aux jeux cruels il écrit : « L’Artiste, jusqu’ici, était sur les gradins, il chantait pour rien, pour lui-même ou dans le meilleur des cas pour encourager les martyrs et distraire un peu le lieu de son appétit, maintenant, au contraire, l’Artiste se trouve dans le cirque ». (Conférence du 14 décembre 1957, Pléiade, tome II, p. 1079)

C’est donc une obligation historique pour lui : il ne peut pas se soustraire au monde qui l’entoure. Il peut parfois en artiste qu’il est avant tout, et qui sait savourer à son prix inestimable le calme nécessaire à l’œuvre d’art, regretter cet état de fait : « Personnellement, j’aimerais mieux à vrai dire, rester tranquille et écrire mes livres dans la paix. Mais je ne vois pas comment un intellectuel, aujourd’hui, pourrait justifier ses privilèges autrement que dans les risques partagés de la lutte pour la libération du travail et de la culture ».

L’artiste est donc amené par la condition de sa vocation à vouloir la liberté dans le monde ; de là ses prises de positions, ses pétitions, lorsqu’elle est bafouée. Ces prises de position qui pouvaient sembler venir d’un orgueil de caste, sont en fait la conséquence même de l’essence du métier d’écrivain.

Mais tous les intellectuels peuvent prendre position sur tel ou tel problème, cela ne signifie pas pour autant qu’on puisse trouver chez eux une pensée politique cohérente. S’il est donc légitime de dégager une pensée politique chez Camus, il faut se demander si une telle entreprise sera féconde. Les écrivains, souvent, réagissent politiquement de façon épisodique pour protester contre tel livre censuré ou tel écrivain emprisonné, ce qui au fond n’est qu’une sorte de défense professionnelle. Ils quittent ainsi leur ‘Tour d’Ivoire’ en prenant position sur des problèmes partiels sans esprit de suite, sans pensée propre, souvent au nom d’une tradition humaniste. Certes, il ne faudra pas oublier en examinant son oeuvre, que Camus est avant tout un artiste, mais ses propos, une fois de plus, autorisent cette entreprise. Voilà ce qu’il écrit le 8 octobre 1955 dans L’Express :« La liberté est un cri, suivi d’une longue peine, non un confort, ni un alibi. Mais ainsi définie, elle doit être épousée sans partage. C’est pourquoi à l’heure où loin d’être épousée, elle se trouve, au contraire, trahie de toutes parts et jusque dans le camp qui jusqu’ici lui fut fidèle, il n’est peut-être pas mauvais qu’un écrivain à la fois solitaire et solidaire de sa cité, dise tout droit sa conviction réfléchie et déclare qu’il combattra librement dans ses articles, pour la liberté d’abord » (« Œuvres complètes », Pléiade, tome II, p. 1746)

L’artiste, donc ne peut se taire quand l’homme est humilié, exploité : « Quand un travailleur, en quelque coin du monde, lève ses poings nus devant un tank et crie qu’il n’est pas un esclave, que sommes-nous, nous, écrivains, si nous nous taisons ? ». Rien, dira Camus (cité par Quillot : « La mer et les prisons », p. 17).

Il se pose maintenant à nous un deuxième problème qu’il faut essayer de résoudre : simples positions partielles liées essentiellement à une sensibilité d’artiste ou bien pensée politique cohérente ? Souvent l’artiste s’en tient à la critique, et André Gorz dans « Situation de l’intellectuel » (« Les Lettres Nouvelles », 27 mai 1959, p. 46) précise : « L’intellectuel se définit par une négation qui ne retourne jamais au positif. Il dit non au monde de l’aliénation et de ses nécessités inhumaines. Mais ce faisant, il n’empêche pas ce monde d’être et ne forge pas les instruments de sa transformation ».

Nous examinerons donc les critiques formulées par Camus : théoriques d’abord, puis pratiques, c’est-à-dire critiques des faits réels, et nous chercherons dans ses propos et dans son œuvre ce qu’il y a de positif, de constructif.

I. CRITIQUE THÉORIQUE

A) Le Capitalisme

Nous trouvons dans son oeuvre des critiques que nous pouvons qualifier de théoriques, c’est-à-dire qui s’adressent à l’essence même de l’Etat, du gouvernement des pays capitalistes. Camus, né en Algérie, dans une démocratie de type capitaliste, a eu d’abord devant les yeux ce mode de gouvernement.

Marx, a fait ici fait un travail de récapitulation totale, auquel Camus s’est d’ailleurs reporté, en signalant que la seule partie valable de l’œuvre de l’économiste allemand est celle qui décrit la société capitaliste ; aussi on notera que son ouvrage essentiel se nomme Le Capital (1867) et non La Révolution.

Camus, né dans un milieu pauvre, n’aura besoin ni de livres, ni d’une réflexion sur les faits politiques pour comprendre le phénomène de l’oppression : la misère. « C’est dans la vie et non dans Marx que j’ai appris la misère ».

Le fait a son importance car le vécu nous apporte une expérience, une connaissance des choses directes, qui ne s’oublie pas facilement. Cela explique pourquoi Sartre apostropha un jour Camus en ces termes, surtout après L’Homme révolté : « Qui êtes vous Camus pour parler ainsi, sur un tel ton ; vous avez été pauvre c’est un fait, vous êtes un bourgeois maintenant comme Jeanson et comme moi ».

Oui, justement la différence était là, il avait été pauvre et c’est pourquoi il comprenait mieux certaines choses ; mieux n’est peut-être pas le terme adéquat ; simplement, il les comprenait plus justement. Homme de gauche souvent seul, il verra chez un grand nombre d’hommes de gauche un paternalisme insupportable par sa vanité, et sa naïveté finalement. Parce que le peuple on croit le connaître et c’est de sa caricature que l’on parle, justement parce que le vécu manque ; idée de Camus que récemment dans une interview accordée au Magazine Littéraire (n° 10), Maurice Clavel corroborait en disant : « Il [le peuple] vaut toujours mieux que ce qu’on en pense. Il est facile de l’abuser. Prétendre l’élever mérite souvent des gifles. Je commence à tirer mon revolver quand j’entends parler « d’élites ». Il est beau, grand, passionnant de l’interpréter ». (p. 39)

Déjà cette idée de misère est l’un des facteurs qui condamnent le régime capitaliste. Ce mode de gouvernement créé un petit nombre de privilégiés et une masse de gens travaillant dur et gagnant peu.

Le drame n’est pas dans le peu d’argent gagné mais dans l’oppression qui en résulte : « Marx a très bien montré que l’exploitation des travailleurs a pour cause principale, non pas un désir de luxe et de puissance de la part des capitalistes, mais la nécessité pour chaque entreprise de dépasser ses concurrentes afin d’être plus forte qu’elles ». On peut être pauvre et vivre heureux ; Camus nous a rapporté dans Noces et son premier essai L’Envers et l’Endroit cette première expérience. Le drame est donc ce qui en résulte, habitation étroite quand ce n’est pas un taudis, pas de temps pour les loisirs, pour ces temps morts précieux à l’homme : « 60 000 francs par mois et Tristan n’a plus rien à dire à Yseut ». (Préface de L’Envers et l’Endroit)

Un régime qui parle sans tremblement dans la voix de S.M.I.G., c’est-à-dire de 400 francs par mois, n’est pas un régime pour l’homme. De plus, et le système américain est là pour le démontrer, le système capitaliste a besoin de s’étendre, de produire toujours plus, en un mot d’avoir une expansion toujours plus grande, d’où le besoin d’une guerre pour liquider certains stocks, pour remettre, l’économie à flot.

Camus a donc bien compris cette oppression d’un gouvernement capitaliste, d’autant mieux qu’en Algérie elle se doublait de racisme, de subordination d’une race à l’autre ce qui augmentait d’autant le poids de l’oppression. Camus connaît bien ce dont il parle, on ne peut le qualifier de ‘hâbleur politique’. Il débuta dans le journalisme par le reportage, véritable école du réel : ne doutons pas que cette expérience intéressante pour sa formation littéraire, pour son langage, qui sera toujours de ‘chair et de sang’, l’ait été aussi pour sa formation politique.

Du vécu il passera à la réflexion sur la misère, ce qui donnera du poids à son expérience. On peut donner trois exemples de ces reportages cités par Morvan Lebesque, dans son Camus par lui-même : « L’affaire Hodent où il prouva qu’un malheureux commis de ferme était innocent du vol dont l’accusait un colon richissime, l’affaire El-Okby où i1 démontra l’innocence d’un musulman inculpé d’assassinat par ordre des Pouvoirs et pour des raisons uniquement politiques, et l’affaire de la Martiniére où il s’éleva contre les conditions inhumaines du transport des forçats en Guyane ». (p. 21.)

Ces trois affaires seront bientôt suivies par sa grande enquête en Kabylie qui montrera aux fanatiques de tous bords qu’avant la guerre de 39 on avait déjà tiré le signal d’alarme en Algérie. Ce reportage permettra de comprendre le désarroi de ces populations kabyles ‘déracinées’, ne se sentant plus chez elles. Ce thème important, signalé aussi par Lebesque, trouve son écho dans nos sociétés, l’ouvrier est ‘déraciné’ dans son usine nous dira Camus ; déracinement que Simone Weill a montré dans La Condition Ouvrière.

Voici un passage d’Alger Républicain fin 8 juin 1939 : « On m’avait prévenu que les salaires étaient insuffisants. Je ne savais pas qu’ils étaient insultants. On m’avait dit que la journée de travail excédait la durée légale. J’ignorais qu’elle n’était pas loin de la doubler. Je ne voudrais pas hausser le ton, mais je suis forcé de dire ici que le régime du travail en Kabylie est un régime d’esclavage. Car je ne vois pas de quel autre nom appeler un régime où l’ouvrier travaille de dix à douze heures pour un salaire moyen de six à dix francs ». (« Oeuvres Complètes », Pléiade, tome II, p. 915)

Camus a dû sentir dans sa chair ce que sa carrière d’écrivain devait à un Louis Germain lui permettant de continuer ses études, car probablement lié par des préoccupations matérielles, préoccupé par son avenir ou devenu tonnelier comme son oncle, une oeuvre aussi importante nous aurait échappé. D’où réflexion sur un des aspects fondamentaux d’un pays : l’enseignement.

Dans les régimes démocratiques de l’Europe de l’Ouest, on constate que l’enseignement n’est pas démocratique ; ainsi en France par exemple, toutes les études statistiques concordent : seuls 7% des étudiants sont issus d’un milieu ouvrier et 5 % d’un milieu agricole [ces chiffres sont encore plus bas actuellement…NDE].

L’enseignement est fondamental pour la bonne marche d’une société se voulant libre. Car comment l’artiste se fera-t-il entendre si le divorce entre le peuple et lui s’accentue ? Ainsi Morvan Lebesque note-t-il que « Camus écrit aristocratiquement et simplement pour être compris par ceux qui aiment à le lire. Si tous n’en ont pas l’occasion, ce n’est pas sa faute, mais celle d’un Etat bourgeois qui écarte le peuple de la culture. Un pays ne pourra vraiment se dire civilisé que lorsque tous ses enfants, même socialement les plus humbles, pourront l’y rejoindre s’ils le désirent ». (Camus par lui-même, p.166)

Ce divorce, Camus l’avait déjà entendu formulé par certains Kabyles qui comprenaient en quoi l’enseignement des filles, concrétisé seulement vers 1936-1937 dans ce pays, était essentiellement nécessaire : « Rien de plus émouvant à cet égard que la lucidité avec laquelle certains Kabyles prennent conscience du fossé que l’enseignement unilatéral creuse entre leurs femmes et eux : « le foyer, m’a dit l’un d’eux, n’est plus qu’un nom ou une armature sociale sans contenu vivant. Et nous éprouvons, tous les jours, l’impossibilité douloureuse de partager avec nos femmes un peu de nos sentiments. Donnez-nous des écoles de filles, sans quoi cette cassure déséquilibrera la vie des Kabyles » ». (Œuvres complètes, Pléiade, tome II, p. 921)

L’enseignement ne peut être une formation d’homme dans une société qui cherche en lui le producteur. Il y a contradiction fondamentale.

En résumé, nous pouvons dire que le capitalisme est rejeté à la fois par le vécu et par la réflexion de l’auteur – oppression du plus grand nombre, divorce du peuple et de la culture, morale bourgeoise et buts matériels tels seraient les griefs essentiels de l’auteur contre le capitalisme. Voilà déjà motivé en lui l’homme de gauche.

Camus condamne le capitalisme non seulement pour les raisons intellectuelles de Marx, mais aussi pour les raisons ‘sensibles’ de la justice, de la, dignité et de la valeur humaine.

B) Le fascisme

Le capitalisme en crise surtout depuis la secousse économique de 1929, des régimes hybrides vont apparaître : Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne, Franco en Espagne. Régimes de type nouveaux, régimes autoritaires, mais non communistes. Le fascisme, idéologie qui entraînera un plus grand nombre d’adhésions qu’on ne pense aujourd’hui. La pensée de Camus sur ce point se retrouve essentiellement dans deux ouvrages : Lettres à un ami allemand, écrites de 1943 à 1944, et L’Homme Révolté de 1951.

D’ailleurs ce dernier ouvrage, le plus important pour la connaissance de la pensée politique de Camus, doit, en partie, sa naissance au phénomène fasciste : « A la racine de toute oeuvre, on trouve le plus souvent une émotion profonde et simple, longtemps ruminée qui, sans la justifier, suffit à l’expliquer. Pour ma part, je n’aurais pas écrit L’Homme Révolté si dans les années 1940, je ne m’étais pas trouvé en face d’hommes dont je ne pouvais m’expliquer le système et dont je ne comprenais pas les actes ». (Texte reproduit dans le Figaro Littéraire du 2 décembre 1965)

Le fascisme est issu tout droit du nihilisme de l’époque. « Dieu est mort » disait déjà Nietzsche, s’il n’y a pas de règles tout est permis, la force justifiera donc l’absence de raisons : « Si la justice est un instinct, alors l’injustice est justifiée aussi comme instinct. Au crime qui se raisonnait en tout cas, il fallait opposer les raisons du bien. Mais de quel bien ! ».

Ce climat de nihilisme fut exploité par un homme comme Hitler qui partit au combat sans idéologie aucune mais avec des idées simples et auxquelles il croyait et fit croire par la suite, comme la supériorité de l’Allemagne, vieil avatar du nationalisme toujours latent dans le monde. Ces prises de position amenèrent un changement important dans la pensée de Camus.

Il entrera dans la Résistance et apprendra là que « tout n’est pas permis ». C’est un moment capital de son évolution, un passage du négatif, du critique, au positif, au constructif. C’est littérairement le passage de L’Etranger à La Peste, de l’esseulement à la solidarité. Les raisons de vaincre le fascisme très imprécises au début, deviennent de plus en plus claires, et la comparaison de la première lettre avec la quatrième et dernière, dans son ouvrage Lettres à un ami allemand, est révélatrice à cet égard.

Reprenons cet itinéraire spirituel. Il est en quelque sorte la justification intellectuelle de la Résistance. La première lettre oppose la position de l’ami allemand à celle de son ami français qu’il accuse de ne pas aimer son pays. Pour celui-là « La grandeur de mon pays n’a pas de prix. Tout est bon qui la consomme. Et dans un monde où plus rien n’a de sens, ceux qui, comme nos jeunes allemands, ont la chance d’en trouver un au destin de leur nation doivent tout lui sacrifier. »

Camus lui oppose le fait qu’il veut pouvoir aimer son pays tout en aimant la justice.

Face à la tentation générale de nier l’esprit, Camus admet que son opposition ne trouve pas d’expression précise et ajoute que : « … beaucoup d’hommes pensaient comme moi en France » (p. 20) et encore aujourd’hui : « … près de vous par l’esprit, votre ennemi il est vrai, mais encore un peu votre ami puisque je vous livre ici toute ma pensée ». (p. 21)

La Résistance ne s’est pas organisée tout de suite, n’a pas été efficace immédiatement parce qu’ « il nous a fallu tout ce temps pour savoir si nous avions le droit de tuer des hommes, s’il nous était permis d’ajouter à l’atroce misère de ce monde ». (p. 27)

Le point de non-retour est atteint : « tout n’est pas permis » et l’esprit est plus que l’épée : « Nous y avons appris que contrairement à ce que nous pensions parfois, l’esprit ne peut rien contre l’épée, mais que l’esprit uni à l’épée est le vainqueur éternel de l’épée tirée pour elle-même ». Cette clarté de l’esprit est de poids ; le nihilisme exorcisé par sa conséquence brutale : la force, laisse l’auteur poursuivre son chemin vers d’autres objectifs : « Nous luttons justement pour des nuances, mais des nuances qui ont l’importance de l’homme même. Nous luttons pour cette nuance qui sépare le sacrifice de la mystique, l’énergie de la violence, la farce de la cruauté, pour cette faible nuance encore qui sépare le faux du vrai et l’homme que nous espérons des dieux lâches que vous révérez ». (Lettre à un ami allemand, p. 29)

La quatrième lettre, qui marque la fin de cet itinéraire, a pour exergue une phrase d’Obermann très révélatrice : « L’homme est périssable. Il se peut ; mais périssons en résistant et si le néant nous est réservé ne faisons pas que ce soit une justice ».

La défaite physique est là : Mussolini et Hitler vont disparaître ; les Alliés volent de succès en succès ; dans un mois Paris sera libéré. La quatrième lettre est en effet datée de juillet 44.

Le fascisme n’a jamais eu de pensée politique véritable. Son dieu, nous dit Camus, était un argument de meeting. Tous les discours d’Hitler, son livre Mein Kampf sont le fait d’un « inspiré ». Les raisons ne sont jamais justifiées, il s’agit d’affirmations sans fondement. C’est le seul régime qui ait voulu être exclusivement fondé sur la force ; c’est là un paradoxe insoutenable pour Camus : « Aussi longtemps qu’il a connu le succès, il a préféré se croire inspiré. Au moment de la défaite, il s’est jugé trahi par son peuple ». (L’Homme Révolté, p. 222)

Sa seule justification a été donnée par Ernst Juger, seul homme de culture supérieure du nazisme : « …la meilleure réponse à la trahison de la vie par l’esprit, c’est la trahison de l’esprit par l’esprit, et l’une des plus grandes et plus cruelles de ce temps est de participer à ce travail de destruction ». (Ibid., p. 222.)

En effet, ce mouvement sanglant et violent est unique dans l’histoire, et ne tire pas sa justification d’autre chose que de son existence. Ecoutons Mussolini, juriste latin : « Rien hors de l’Etat, au-dessus de l’Etat, contre l’Etat. Tout à l’Etat, pour l’Etat, dans l’Etat ».

On ne peut pas être plus explicite. La seule valeur était le succès, ce qui comptait c’était triompher. Hitler croyait fermement à cela, et si l’Allemagne n’a pas triomphé c’est qu’elle était lâche.

Camus insiste sur ce fait capital pour comprendre cet état d’esprit : « La déposition de Speer au procès de Nuremberg a montré que Hitler, alors qu’il eût pu arrêter la guerre avant le désastre total a voulu le suicide général, la destruction matérielle et politique de la nation allemande. La seule valeur pour lui est restée jusqu’au bout : 1e succès. Puisque l’Allemagne perdait la guerre elle était lâche et traître, elle devait mourir ».

Nous pouvons constater que Camus ne ressasse pas de lieux communs, et que le fascisme a amené un véritable approfondissement de ses idées, et que, parti du nihilisme comme les fascistes, il a abouti à l’idée qu’une seule chose avait un sens, c’est l’homme « parce qu’il est le seul à concevoir la justice ».

Si les mystiques fascistes ne pouvaient prétendre à l’Empire Universel vu la minceur de leur pensée, il en va autrement du communisme : « Le communisme russe au contraire, par ses origines mêmes, prétend ouvertement à l’Empire Mondial. » (Ibid., p. 232)

Nous voilà donc amenés à confronter Camus avec ce qui a été la grande espérance de la gauche : le marxisme.

B) Le marxisme

Sa critique du marxisme est bien plus importante, parce que celui-ci a des ambitions plus grandes et une pensée plus organisée. Le fascisme, par exemple du point de vue économique, arrivait à des contradictions aussi importantes que celle relevée par Simone Weill dans Oppression et Liberté : « Le fascisme tend à se rapprocher du régime russe (aussi) sur le terrain économique par la concentration de tous les pouvoirs, aussi bien économiques que politiques, entre les mains du chef de l’Etat. Mais sur ce terrain, le fascisme se heurte à la propriété capitaliste qu’il ne veut pas détruire. Il y a là une contradiction dont on voit mal à quoi elle peut mener ». (p. 18)

Le marxisme, lui, a des ambitions plus hautes parce qu’il apparaît comme une philosophie politique qui veut résoudre les contradictions de la société et qui veut réaliser la justice, donc qui s’oppose au capitalisme. Cette critique peut être divisée en deux grands points :

1) Critique de l’œuvre de Marx elle-même ;

2) Critique du marxisme : ce que les continuateurs ont fait de son oeuvre.

1) CRITIQUE DE L’ŒUVRE DE MARX ELLE-MEME

Ici nous devons signaler l’effort de lecture fait en ce sens par Camus avant la rédaction de l’Homme Révolté (1951). Il lira par exemple l’Histoire du socialisme européen et l’Ère des tyrannies d’Havley, l’Histoire des idées au XIXe siècle de Russell, l’Histoire des Idées sociales en France de Babeuf à Proudhon, Pages choisies pour une éthique socialiste (Lefebvre et Rubel), Lénine : Matérialisme et empiriocriticisme. Peut-être aussi avait-il eu connaissance du texte qu’il fera imprimer quatre ans après dans sa collection Espoir : Oppression et Liberté de Simone Weill. Il fera donc un effort très important sur ce point, parce que le communisme a été le grand espoir de la gauche. Camus voulait donc se mettre à l’abri de toute critique quant à l’insuffisance de sa documentation sur cette pensée. Il s’agit d’un point capital qui a divisé la gauche jusqu’à nos jours et qui a fait de Camus un écrivain peu apprécié des communistes. Ainsi l’Humanité du 18 octobre 1957 dira de lui : « C’est le « philosophe » du mythe de 1a liberté abstraite. Il est l’écrivain de l’illusion ».

Ceci peut être vérifié aussi par des discussions avec des militants communistes. Je me souviens particulièrement d’une discussion où Camus fut traité de ‘fasciste’ par une militante, à laquelle on ne put faire entendre raison. Venons-en donc à cette critique de l’œuvre même de Marx ; elle est faite de façon précise dans l’Homme Révolté (N.R.F., p. 233) : « Marx, dans l’Angleterre du XIXe siècle, parmi les souffrances et les terribles misères que provoquait le passage du capital foncier au capital industriel, avait beaucoup d’éléments pour construire une impressionnante analyse du capitalisme primitif. Quant au socialisme, en dehors des enseignements, d’ailleurs contradictoires à ses doctrines, qu’il pouvait tirer des révolutions françaises, et dans l’abstrait, on ne s’étonnera donc pas qu’il ait pu mêler dans sa doctrine la méthode critique la plus valable et le messianisme utopique le plus contestable ».

Camus distingue donc dans son oeuvre deux parties, d’une part la prophétie bourgeoise, de l’autre la prophétie révolutionnaire. La seconde est plus connue que la première, qui explique cependant beaucoup de choses quant au destin de la seconde.

Toutes ces pensées de Camus sont corroborées par la pénétrante analyse de Simone Weill qui fut un modèle de liberté de pensée et de courage et que l’on ne peut accuser de partialité.

Ainsi Marx pour Camus tient de son époque la croyance au progrès, à l’avenir de la science. C’est de là que vient son côté bourgeois parce que telle était l’idéologie bourgeoise de la deuxième moitié du XIXe siècle : « Le messianisme scientifique de Marx est, lui, d’origine bourgeoise. Le progrès, l’avenir de la science, le culte de la technique et de la production sont des mythes bourgeois qui se sont constitués en dogme au XIXe siècle ». (ibid., pp. 241-242)

Marx ne bâtissait donc pas un socialisme scientifique, il était tout au plus scientiste. Le prophète révolutionnaire a, lui, puisé un grand nombre de ses idées chez Hegel. Pour le philosophe allemand, l’esprit est en marche vers la vérité par un mouvement dialectique ; pensée reprise par Marx et transposée sur le plan de l’économie : « Toute chose est à la fois elle-même et son contraire, et cette contradiction la force à devenir autre chose. Le capitalisme parce qu’il est bourgeois, se révèle révolutionnaire et fait le lit du communisme ».

Certes Marx a raison d’insister sur les éléments économiques importants dans l’évolution d’un groupe, d’une société, mais cette méthode était forcément sommaire et a amené le néfaste ‘matérialisme dialectique’ des ‘scribouillards’ communistes. Camus reproche donc à cette méthode par trop sommaire, son ‘schématisme’ : on peut admettre que la détermination historique joue un rôle capital dans la genèse des actions et des pensées humaines, sans conclure pour cela, comme le fait Marx, que la révolte des Allemands contre Napoléon s’explique seulement par la pénurie de sucre et de café. Au reste, ajoute Camus, le déterminisme pur est lui aussi absurde. S’il ne l’était pas, « il suffirait d’une seule affirmation vraie pour que, de conséquence en conséquence on parvienne à la vérité entière ».

Camus voit dans cette méthode une déviation première de l’idée de Marx, l’introduction de la passion, du désir de détenir la vérité, ce que Simone Weill résume de façon saisissante : « Marx a été arrêté jeune encore par un accident très fréquent au XIXe siècle : il s’est pris au sérieux. Il a été saisi d’une sorte d’illusion messianique qui lui a fait croire qu’un rôle décisif lui était réservé pour le salut du genre humain ». (Oppression et Liberté, p. 224)

Pour Camus il ne fait aucun doute en effet que « Marx avait ses raisons, étrangères à la pure logique, pour procéder à une simplification si arbitraire ». ( L’Homme Révolté, p. 247)

Camus ne nie cependant pas la grandeur d’un certain côté de la pensée de Marx ; il lui sait gré : « [du] refus préalable des mythes et [de] la mise au jour des intérêts les plus crus ».

L’idée maîtresse de Marx a son entier assentiment. Il nous dit bien que personne ne s’est ensuite servi de cette méthode sinon de sa caricature : le ‘matérialisme dialectique’. Simone Weill exprime cela aussi de façon nette – et nous pouvons, je crois, citer abondamment celle-ci car c’est Camus lui-même qui a fait éditer le livre, la parenté de pensée devant donc être réelle. Dans L’Homme Révolté il parle de cette oppression de la fonction bureaucratique : « Marx le premier, et sauf erreur le seul (car on n’a pas continué ses recherches) a eu la double pensée de prendre la société comme un fait humain et d’y étudier comme le physicien dans la matière, les rapports de force. C’est là une idée de génie au sens complet du mot. Ce n’est pas une doctrine. C’est un sentiment d’étude, de recherche, d’exploration et peut-être de construction pour toute doctrine qui ne risque pas de tomber en poussière au contact d’une vérité ». (p. 226) Voilà ce qui chez Marx lui paraissait important et qui méritait d’être retenu.

Marx passe donc d’une volonté de vérité à des conceptions métaphysiques plus ou moins douteuses ; Camus insiste sur ce point parce qu’il lui semble à la base de la déviation future de cette pensée.

« [Marx] a dit assez obscurément que le communisme n’était qu’une forme nécessaire de l’avenir humain, qu’il n’était pas tout l’avenir (…). Une notion mystique s’introduit alors arbitrairement dans une description qui se veut scientifique. La disparition finale de l’économie politique, thème favori de Marx et d’Engels, signifie la fin de toute douleur. L’économie, en effet, coïncide avec la peine et le malheur de l’histoire, qui disparaissent avec elle. Nous sommes dans l’Eden ».

Par cette comparaison Camus veut bien nous montrer le caractère messianique de l’œuvre de Marx ; l’intellectuel rigoureux devient prophète, et la prophétie ne se réalisant pas on recule toujours la date d’arrivée de la société promise. Camus traite cela dans son chapitre de l’échec de la prophétie (p. 260) : « Hegel termine superbement l’histoire en 1807, les saint-simoniens considèrent que les convulsions révolutionnaires de 1830 et de 1848 sont les dernières, Comte meurt en 1857 s’apprêtant à monter en chaire pour prêcher le patriotisme à une humanité enfin revenue de ses erreurs. A son tour, avec le même romantisme aveugle, Marx prophétise la société sans classes et la révolution du mystère historique. Plus avisé, cependant il ne fixe pas la date ».

On peut dire qu’il est d’accord avec ce que Simone Weill dit de l’économiste allemand : son messianisme, le fait qu’il se soit pris au sérieux, a fait qu’il a abandonné « La philosophie du travail qui germait en lui (…) quoiqu’il ait continué, mais de plus en plus rarement avec le temps, à mettre ça et là dans ses écrits des formules qui s’en inspiraient. Etant hors d’état d’élaborer une doctrine, il a pris les deux croyances les plus courantes à son époque, l’une et l’autre pauvres, sommaires, médiocres et de plus impossibles à penser ensemble. L’une est le scientisme, l’autre le socialisme utopique. Pour les adopter ensemble, il leur a donné une unité fictive au moyen de formules qui, si on leur demande leur signification, n’en révèlent en fin de compte aucune, sinon un état sentimental ». (Oppression et Liberté, p. 224)

Voilà quels sont pour Camus les avatars de la pensée de Marx mais ces avatars en eux-mêmes ne seraient rien sans le fait qu’il y va de la destinée de la plus grande partie du globe. Nous allons donc voir comment Camus juge la réalisation du communisme : « La seule valeur du monde marxiste réside désormais, malgré Marx, dans un dogme imposé à tout un empire idéologique. Le royaume des fins est utilisé, comme la morale éternelle et la morale des cieux, à des fins de mystification sociale. Elie Halevy se déclarait hors d’état de dire si le socialisme allait conduire à la république suisse universalisée ou au césarisme européen. Nous sommes désormais mieux renseignés ». (ibid., p. 278)

C’est le césarisme intellectuel qui a triomphé et dont il va maintenant entreprendre la description.

2) CRITIQUE DU MARXISME

Il s’agit dans ce chapitre de l’histoire du communisme russe, c’est-à-dire d’une quarantaine d’années, même pas, (1917-1951) (1951 : parution de L’Homme Révolté) sur lesquelles il aura peu l’occasion de revenir puisque le XXe Congrès a lieu en 1959 et qu’il meurt en janvier 1960. Ainsi peut-on apporter la légère nuance que Roger Quillot nous donne dans les commentaires de L’Homme Révolté (Pléiade, p. 1630) : « Il n’a pu apprécier à sa portée le XXe Congrès du parti communiste russe, la dénonciation du culte de la personnalité, la fin du stalinisme en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires ».

Il n’en reste pas moins que pour lui l’évolution de Marx à Staline, en passant par Lénine, est significative à bien des égards.

Pour Lénine il faut triompher : le seul critère étant la vertu d’efficacité, on voit bien ici quelle parenté peut être établie avec le fascisme. Lénine, écrit Camus, « a voulu chasser la morale de la révolution parce qu’il croyait, à juste titre que le pouvoir révolutionnaire ne s’établit pas dans le respect des Dix Commandement ». (ibid., p. 280) Lénine a rejeté dès le début toutes les formes sentimentales de l’action révolutionnaire. Pour lui il faut réussir, c’est-à-dire prendre le pouvoir. On voit déjà quelles contorsions un tel état d’esprit fait faire aux principes de Marx. Ainsi « il jette par dessus bord le fatalisme économique et il se met à l’action ». Les principes ne sont plus consultés dès qu’il s’agit de triompher. On voit ainsi comment Lénine va maintenant imposer sa façon de voir, qu’il justifiera, bien sûr, mais a posteriori.

Dans son ouvrage remarquable, Essai sur l’esprit d’orthodoxie, Jean Grenier, un des premiers maîtres de Camus à la Faculté d’Alger, montre bien ce mécanisme : « C’est à la suite d’une décision personnelle que s’est donc fondé cette nouvelle scolastique. Et c’est parce que Lénine a réussi que cette scolastique est enseignée ; il n’a pas réussi parce qu’elle est vraie, elle est devenue vraie du jour où il a réussi ».

De dégradations en dégradations, Camus aperçoit cette image douloureuse des camps que les communistes de tous bords ont nié à cette époque : « l’action pour principe unique, le règne de l’homme pour alibi, elle a déjà commencé à creuser son camp retranché, à l’Est de l’Europe, face à d’autres camps retranchés ». (ibid., p. 279)

Marx a été insolemment trahi, « il n’imaginait pas une si terrifiante apothéose ». Cette position de Camus envers Lénine se trouve largement confirmée par les travaux d’historiens modernes. A la phrase de L’Homme Révolté :« [Lénine] tâtonne un peu au début, hésite sur le point de savoir si la Russie doit d’abord passer par le stade capitaliste et industriel », répond l’article d’un penseur politique comme Gilles Martinet déclarant (Nouvel Observateur, n° 156, nov. 1967), à l’occasion du Cinquantenaire de la Révolution russe : « Les historiens le savent, mais la plupart des gens l’ignorent : Lénine voulait dans une première Phase, instaurer non point une économie socialiste, mais un capitalisme d’Etat, plus exactement « un capitalisme d’Etat démocratique révolutionnaire » ».

C’est de cette façon qu’il nie la spontanéité des masses, combat à la fois le réformisme et le terrorisme. Tout cela a pu être atténué par le tempérament libéral, tolérant de Lénine. Et Camus reconnaît en lui un « amant passionné de la justice ».

Mais à Lénine succédera Staline et l’empire deviendra totalitaire. A ce moment-là la mystification devient totale, la prophétie est de plus en plus importante car elle doit cacher la réalité présente : « Dès lors, la doctrine s’identifie définitivement à la prophétie. Pour une justice lointaine, elle légitime l’injustice pendant tout le temps de l’histoire, elle devient cette mystification que Lénine détestait plus que tout au monde. Elle fait accepter l’injustice, le crime et le mensonge par la promesse du miracle ». (ibid., p. 291)

Il faut de nouveau se rapporter à l’ouvrage de Jean Grenier, que Camus a soigneusement annoté, pour bien comprendre comment – entièrement d’accord avec Jean Grenier – il considère le marxisme : « Un livre récent montre que le marxisme n’est jamais demeuré ce qu’il était primitivement et que « tous les fidèles suivent l’évangile marxiste de la même manière que les religieux leurs Saintes Ecritures, leur morale absolue, c’est-à-dire avec beaucoup de détours ». Il suffit pour cela d’examiner l’attitude que les trois principaux successeurs de Marx : Bernstein, Kautsky, Lénine ont prise vis-à-vis des points fondamentaux de la doctrine du maître ».

Prenons l’exemple du matérialisme historique : « Le matérialisme historique éprouvé par Bernstein a été adopté par Kautsky et aussi par Lénine, mais celui-ci a exécuté une révolution sans se préoccuper de savoir si les conditions économiques en étaient déjà réalisées ». (p. 19)

L’histoire officielle du communisme est pour Camus l’exemple même du truquage, du mensonge, de la non-intégrité intellectuelle : « D’année en année, de mois en mois parfois, la Pravda se corrige elle-même, les éditions retouchées de l’histoire officielle se succèdent. Lénine est censuré, Marx n’est pas édité. A ce degré la comparaison avec l’obscurantisme religieux n’est même plus juste ». (L’Homme Révolté, p. 291)

Et pour l’artiste quel intolérable scandale que cette doctrine qui amène à nier les génies parce qu’ils sont hérétiques : « La négation des génies parce qu’ils sont hérétiques (et ils le sont presque tous), des apports de la civilisation, de l’art, dans la mesure, infinie, où il échappe à l’histoire, le renoncement aux traditions vivantes, ont retranché peu à peu le marxisme contemporain dans des limites de plus en plus étroites ». (ibid., p. 291)

Et quel autre scandale que l’affaire Lyssenko, où l’un des meilleurs généticiens est condamné à mourir en Sibérie, tandis que l’imposteur qui a affirmé que l’acquis d’une vie était transmissible à ses enfants règne en maître.

Tout cela a rendu Camus anti-marxiste, mais il n’est pas tombé pour cela dans un certain anti-communisme de mauvais aloi. Dans Actuelles I, revenant sur ce point, dans la partie morale et politique (p. 271), il déclare : « Si nous ne sommes pas d’accord avec la philosophie du communisme, ni avec sa morale pratique, nous refusons énergiquement l’anti-communisme politique, parce que nous en connaissons les inspirations et les buts inavoués ».

Le marxisme tel qu’il se présentait à l’époque de Camus et tel qu’il se présente encore en grande partie (voir l’affaire Siniavski et Daniel, et les déclarations du ministre de la culture (voir Dépêche du Midi, 27-10-1967) : « Le Docteur Jivago est encore condamné comme étant une fausse représentation de la réalité russe ») était inadmissible par Camus. Voilà pourquoi il se séparait d’une grande partie de la gauche française et pourquoi Sartre et lui ne purent s’entendre. Sa condamnation était sans équivoque car on ne peut aller à la liberté par l’autorité. Ses positions, même au contact de celles notamment de Simone Weill et Jean Grenier peuvent se résumer en une phrase de celui-ci : « En somme l’on peut assurer que le marxisme s’est décomposé en tant que croyance et qu’il n’a pu se maintenir et se propager que parce qu’il s’était transformé en orthodoxie de sorte qu’on a pu continuer à s’affirmer marxiste tout en prenant le contre-pied de la pensée du maître ». (p. 20)

Camus n’en reconnaît pas moins la grandeur de Marx : « Il a mis le travail, sa déchéance injuste et sa dignité profonde, au centre de sa réflexion. Il s’est élevé contre la réduction du travail à une marchandise et du travailleur à un objet », et surtout il a écrit cette phrase qui avait l’adhésion entière de Camus : « Un but qui a des moyens injustes n’est pas un but juste ».

Mais ce fait lui permet de voir avec plus de lucidité la prodigieuse mutation qu’on a fait subir à cette pensée, à cette exigence éthique. L’Homme Révolté, livre essentiel sur ce problème a démystifié bon nombre d’intellectuels aveuglés par leur ‘foi’ : « Historiquement il a ébranlé bien des consciences mystifiées, et de Villefosse à Merleau Ponty, nombreux sont ceux qui ont réagi dans son sens » note R. Quillot dans le commentaire de ce livre (Pléiade, p. 1630). Camus répond en outre à la question de savoir comment le marxisme a pu dominer ainsi le mouvement ouvrier : « Il est certain, d’ailleurs, que la capacité révolutionnaire des masses ouvrières a été freinée par la décapitation de la révolution libertaire, pendant et après la Commune. Après tout, le marxisme a dominé facilement le mouvement ouvrier à partir de 1872, à cause sans doute de sa grandeur propre, mais aussi parce que la seule tradition socialiste qui pouvait lui tenir tête a été noyée dans le sang, il n’y avait pratiquement pas de marxistes dans les insurgés de 1871 ». (L’Homme Révolté)

Ses positions théoriques sont donc claires et suffisamment pensées pour qu’on puisse juger féconde la recherche d’une pensée politique cohérente chez Camus.

Dans la deuxième partie, nous confronterons l’auteur avec les événements politiques, le combat politique quotidien. Il s’agira de voir si ses interventions sont restés fidèles à ses positions théoriques.

II. CAMUS ET LA RÉALITÉ POLITIQUE

Nous retrouverons ici tous les événements importants de la vie politique française et mondiale ; c’est une véritable chronique de notre époque. Il est bien vrai que pour cela l’ordre chronologique conviendrait mieux mais, devant la profusion des documents et des interventions, cet ordre-là ne dégagerait aucune idée directrice, voilà pourquoi en fin de compte nous conserverons la première classification par idéologies, plus arbitraire mais plus claire. Le choix des interventions a été fait de la façon la plus étendue possible. Ainsi pour ce qui a trait au monde capitaliste nous retiendrons les problèmes de la libération, de l’église et de sa politique, de la bombe atomique d’Hiroshima et de la Grèce.

A) Problèmes du monde capitaliste

1) LA LIBÉRATION : PROBLÈMES DE L’ÉPURATION

Les problèmes de la libération ont été importants et reconnus comme tels par l’auteur. Dans ses éditoriaux de Combat il a souvent été amené à prendre position sur cette question. Il a d’abord protesté contre le traitement des prisonniers des camps qui venaient d’être libérés. Il a pris nettement position en faveur de ces hommes : « Quand les campagnes allemandes regorgent de vivres et de produits, quand les officiers généraux hitlériens mangent à leur habitude, c’est une honte, en effet, que les internés politiques connaissent la faim. Quand les « déportés d’honneur » sont rapatriés immédiatement et en avion, c’est une honte que nos camarades connaissent encore les mêmes horizons désespérants qu’ils ont contemplés pendant des années. Ces hommes ne demandent pas grand chose. Ils ne veulent pas de traitement de faveur. Ils ne réclament ni médailles ni discours. Ils veulent seulement rentrer chez eux. Ils en ont assez. Ils ont bien voulu souffrir pour la Libération, mais ils ne peuvent pas comprendre qu’il faille souffrir de la Libération. Oui ils en ont assez parce qu’on leur aura tout gâché, jusqu’à cette victoire qui est aussi, et à un point que ce monde indifférent à l’esprit ne peut pas savoir, leur victoire ». (A I t II, p. 304)

La volonté de Camus de toujours défendre l’homme paraît clairement dans ce texte. La Résistance, nous l’avons déjà vu à propos de Lettres à un ami allemand, a été pour lui une prise de conscience capitale. Il fustige dans ce texte ces anciennes habitudes de ‘piston’, de société de faveur : « Il faut qu’on sache qu’un seul des cheveux de ces hommes a plus d’importance pour la France et l’univers entier qu’une vingtaine de ces hommes politiques dont des nuées de photographes enregistrent les sourires ». La Résistance, grand espoir de la gauche, doit rester fidèle à sa vocation et ne pas se laisser entraîner aux concessions habituelles. L’auteur prendra aussi position sur le délicat problème de l’épuration. Sa position réfute le qualificatif ‘d’idéaliste’ au sens péjoratif du terme que l’on donne souvent à Camus pour s’en débarrasser sans avoir à discuter. Il eut par exemple des polémiques avec Mauriac, et signe évident de sa bonne foi et de son engagement réel, profond, passionné, lorsqu’il eut tort il le confessa, chose rare dans le milieu ‘intellectuel’. Sa position était difficile car, comme le note justement M. Lebesque dans son livre Camus par lui-même (p. 66) : « D’une part, il réclamait la justice – une justice d’autant plus stricte qu’elle n’avait pas pour lui de répondant hors de ce monde – et de l’autre, il refusait de souscrire à un règlement de comptes massif qui masquait bien souvent une opération politique. L’anonyme de Combat avait ses camarades non, certes à venger, mais à justifier sur cette terre ». C’est pourquoi face à Mauriac, qui prêchait la charité, Camus demandait la justice. Il ne pouvait pour lui y avoir de pardon général car ce serait démissionner. « Je voudrais seulement lui [Mauriac] dire que je vois deux chemins de morts pour notre pays. Ces deux chemins sont ceux de la haine et du pardon. Ils me paraissent aussi désastreux l’un que l’autre » (t. II, p. 286). Nous retrouvons dans ces interventions cette volonté de prise sur le réel qui se faisait déjà jour chez lui dans ses enquêtes algériennes pour Alger Républicain. Il n’hésitera pas à dire que l’épuration a été manquée parce que faite dans un esprit partisan et politique. « On nous excusera de commencer aujourd’hui par une vérité première : il est certain désormais que l’épuration en France est non seulement manquée, mais déconsidérée. Le mot d’épuration était déjà assez pénible en lui-même. La chose est devenue odieuse. Elle n’avait qu’une chance de ne point le devenir qui était d’être entreprise sans esprit de vengeance ou de légèreté… l’échec est en tout cas complet ». Combat du 30 août 1945 (t. II, p. 290). Ce souci de l’équité le fit protester à diverses reprises ; notamment lors de la condamnation du pacifiste René Gérin qui fut condamné à huit ans de travaux forcés pour avoir écrit à la chronique littéraire de L’Œuvre, journal collaborateur. Voici ce qu’il écrivit à ce sujet dans le même numéro de Combat. Après avoir rappelé que cette Cour avait condamné Bertini, recruteur de la L.V.F., à cinq ans de travaux forcés, il s’étonne que René Gérin pour une action bien plus minime ait écopé de huit ans. « Gérin n’a dénoncé personne et il n’a participé à aucune des entreprises de l’ennemi. Si l’on jugeait que sa collaboration littéraire à L’Oeuvre méritait une sanction, il fallait la prendre ; mais il fallait la mesurer au délit… Ce procès dans tous les cas, demande à être révisé. Et non pas seulement pour éviter à un homme des souffrances disproportionnées à ses fautes, mais pour que la justice elle-même soit préservée et devienne, dans un cas au moins, respectable ».

2) HIROSHIMA

Son souci de la nuance est évident et son esprit critique s’exerce toujours quelles que soient les circonstances. Ce ton modéré qui est le sien, il va l’abandonner pour une fois « au seuil de l’ère de la Peur », le 8 août 1945. Il faut reproduire les passages de ce texte important où le style de Camus atteint à cette intensité et à ce dépouillement qui font sa force : « Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire peu de chose. C’est ce que chacun sait depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d’information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. « La position est nette et franche ». Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la raison ». Combat (t. II. p. 291)

[3) L’ÉGLISE ET SA POLITIQUE

Dans Combat du 26 décembre 1944, il avait commenté le message du Pape Pie XII qui prenait position en faveur de la démocratie. C’est l’occasion pour l’auteur de rappeler une fois de plus que le style doit être « universel », c’est-à-dire écrit avec les mots de tous et que c’est mentir que de parler dans le langage des « Encycliques », « langage de la tradition qui n’a jamais été clair pour la grande foule des hommes ». Camus reproche notamment à l’Église ses déclarations faites toujours a posteriori, lorsqu’elles ne servent plus à rien. « Ce message qui désavoue Franco, comme nous aurions voulu le voir lancé en 1936, afin que Georges Bernanos n’eût pas à parler ni à maudire… Disons-le clairement, nous aurions voulu que le Pape prît parti, au cœur même de ces années houleuses, et dénonçât ce qui était à dénoncer » (t. II, p, 284). Cette modération à force de l’être devient une force conservatrice, et l’église, et son chef « la plus haute autorité spirituelle du siècle » doivent aider la cause de la liberté et de la justice. « Mais tant de nuances et de précaution laissent toute licence aussi à la modération la plus haïssable de toutes, qui est celle du cœur. C’est elle justement qui admet les conditions illégales et qui souffre la prolongation de l’injustice… Non, les chrétiens des premiers siècles n’étaient pas des modérés. Et l’Église, aujourd’hui, devrait avoir à tâche de ne pas se laisser confondre avec les forces de conservation ». (t. II, p, 284)

4) LA GRÈCE

Toute sa vie il essaya de sauver des vies humaines comme il le fera par exemple en Algérie. En mars 1949 il intervint en faveur de jeunes intellectuels grecs condamnés à mort après l’écrasement du soulèvement pro-communiste. Il se tient informé de la répression en Grèce et R. Quillot nous signale que « ses dossiers contiennent de nombreuses études qui ont été communiquées de Grèce sur le camp d’Arsiatis, la nouvelle Marlfronissos, sur l’état des prisonniers de Youra, l’île de la Mort, sur les civils déportés à Agir Evritratios ou à l’île d’lkaris en Mer Egée, ainsi qu’un appel des femmes prisonnières à la prison Averoff d’Athènes » (p. 1765). Ses protestations et ses interventions en faveur des condamnés à mort ne se comptent plus ; on peut citer par exemple la protestation contre la condamnation du jeune Karaolis, les exécutions en masse de Téhéran à la fin de la vie politique du docteur Mossadegh. Dans l’Express du 6 décembre 1955, il avouait son admiration pour ce peuple grec et il le comparait au peuple espagnol : « Je ne cacherais pas pour ma part mon admiration et ma tendresse pour ce peuple grec dont j’ai pu voir qu’avec l’espagnol il était un de ceux dont l’Europe barbare aura besoin pour se refaire une civilisation ». Ce qui nous amène tout naturellement à parler de l’Espagne, pays cher à Camus (notons au passage que sa mère Catherine Sintès, était d’origine espagnole).

B) Le fascisme

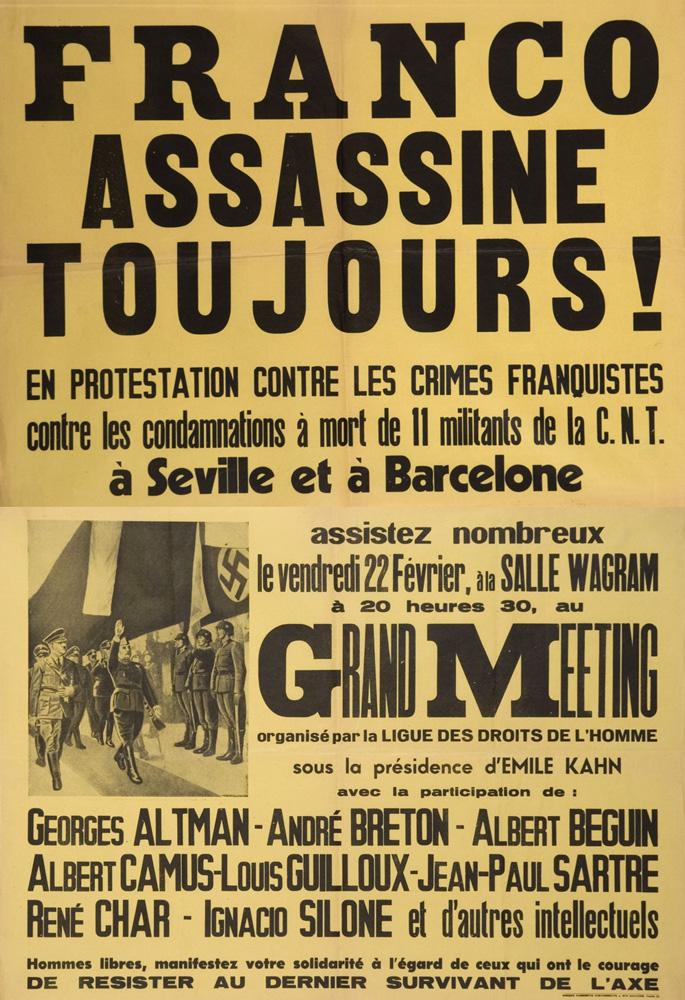

Il n’a cessé tout au long de sa vie de fustiger les démocraties occidentales d’avoir à la Libération laissé au pouvoir le compagnon d’Hitler et de Mussolini. Le 12 juin 1952, il envoie sa lettre de démission à l’U.N.E.S.C.O. pour protester contre l’admission de l’Espagne de Franco à cet organisme. A cette occasion il a pu se rendre compte de ce que valaient les déclarations de certains intellectuels. En effet il s’adressa à un certain nombre d’entre eux, les invitant à s’associer à ce geste, et les réponses furent rares. Le 30 novembre de la même année il participa au meeting de protestation organisé salle Wagram et déclara notamment : « quand on sait qu’à Madrid le ministre actuel de l’information collaborateur désormais direct de l’U.N.E.S.C.O. est celui-là même qui fit la propagande des nazis pendant le règne d’Hitler, quand on sait que le gouvernement qui vient de décorer le poète chrétien Paul Claude est celui-là même qui décora de l’ordre des Flèches Rouges Himmler, organisateur des crématoires, on est fondé à dire, en effet que ce n’est pas Calderon ni Lope de Véga que les démocraties viennent d’accueillir dans leur société d’éducation mais Joseph Goebels », position on le voit claire et sans ambiguïté. Il défendit les grèves qui eurent lieu dans les années 50 (texte anniversaire de 1951) : « Ces grèves ont été faites d’abord par ceux qui travaillent et souffrent, voilà la vérité. Et si, comme il est possible, des patrons et des évêques espagnols y ont vu une occasion d’exprimer, sans payer de leur personne, leur opposition alors ils ne sont que plus misérables d’avoir compté sur la peine et le sang du peuple espagnol pour dire ce qu’ils étaient incapables de crier eux-mêmes. Ces mouvements ont été spontanés et cet élan garantit la réalité des déclarations de notre camarade et fonde 1e seul espoir que nous puissions nourrir ». (p. 1795)

La fidélité de Camus à l’Espagne républicaine ne se démentira jamais, il sera toujours là pour soutenir toutes leurs manifestations. Il s’entretiendra d’ailleurs avec un certain nombre d’entre eux pour avoir des précisions sur les mouvements socialistes révolutionnaires de 1905 lorsqu’il travaillera à sa pièce des Justes. « L’Espagne fut une des préoccupations permanentes de Camus depuis le jour où le mouvement franquiste a déclenché la rébellion », fait souligné par R. Quillot dans son introduction de la Pléiade. Du temps de Combat Camus a consacré de nombreux éditoriaux à ce problème. Il intervint également pour sauver des vies humaines. Il revint à la charge comme il l’avait fait pour l’U.N.E.S.C.O. lors de l’entrée de l’Espagne à l’O.N.U. en 1955. Enfin, il est important de noter que c’est parmi les exilés espagnols qu’il fêta le prix Nobel. D’ailleurs il est assez significatif de noter que ce prix lui fut cher surtout par le poids nouveau que cela donnait à ses déclarations, car c’est une loi de publicité : un prix Nobel confère un prestige international.

C) Le monde communiste

Le troisième point sera maintenant consacré à ses relations avec le monde communiste. Là aussi nous ne retiendrons que quelques interventions, 1953 Berlin-Est, 1956 Poznan et Budapest.

1) BERLIN-EST

Après la mort de Staline le 5 mars 1953, des remous eurent lieu dans les pays communistes. Après que des troubles eurent éclaté à Pilsen et à Ostrava le 4 juillet 1953, les 19 et 20 juillet des ouvriers cessèrent le travail à Berlin-Est. Ils manifestèrent en abattant la statue de Staline, et incendièrent les bâtiments, devant la pression des policiers Est-Allemand les ‘vopos’ débordés. On fit appel aux chars russes qui matèrent impitoyablement ces manifestations. Camus déjà assez méfiant à l’égard du communisme (voir Raisons Théoriques) trouva là la confirmation de ses doutes sur la liberté à l’Est. Au lendemain des émeutes il prononça une allocution pathétique où il dénonça la double mystification des événements. D’une part Le Figaro qui parlait avec éloquence du peuple révolutionnaire de Berlin, de l’autre l’Humanité qui fustigeait « les meneurs ». Pour Camus il était évident que la vérité était aussi éloignée de l’une que de l’autre de ces positions. Pour lui, la première des choses à faire c’est dire la vérité sans ambiguïté et sans mauvaise foi aucune : « Nous ne pouvons plus ignorer qu’il s’est agit d’abord, et quelle que soit l’exploitation que des deux côtés on ait voulu en faire, d’une révolte ouvrière contre un gouvernement et une armée qui se voulaient au service des ouvriers. Et si nous n’en étions pas suffisamment persuadés les discours du gouvernement de Berlin-Est le confirmeraient » (p. 1773). Cela le renforça dans son opinion au sujet d’une certaine gauche, il fut notamment littéralement écœuré par certains reportages : « Ce n’est plus enfin de l’admiration, mais une sorte de considération respectueuse que j’éprouve devant ce journaliste d’un hebdomadaire, supposé de gauche, qui à l’occasion d’une relation des mêmes événements, a put écrire sans blêmir qu’il fallait admirer la discipline et le sang-froid des troupes russes ». Camus adjure ceux que certaines croyances aveuglent de voir la vérité en face, de voir que des travailleurs ont été massacrés : « Ne préférez pas vos raisonnements et vos rêves à cette misère qui crie vers nous depuis deux semaines, n’excusez pas le sang et la douleur d’aujourd’hui sur la considération d’un avenir historique qui sera privé de sens au moins pour ceux qu’il aura tués. Croyez-nous, pour la dernière fois, quand nous vous disons qu’aucun rêve d’homme, si grand soit-il, ne justifie qu’on tue celui qui travaille et qui est pauvre ». (p. 1775)

Puis ce sera le tour de la Pologne d’être secouée par des troubles.

2) POZNAN

Le 28 juin 1956, des troubles qui dégénèrent en émeute, ont lieu à Poznan. C’est l’occasion pour l’auteur de constater avec tristesse le bien-fondé de ses soupçons sur la véritable nature des régimes communistes. Il fallut aussi rétablir la vérité, car on invoquait l’argument que ces troubles avaient été déclenchés par des « meneurs étrangers ». Sa déclaration commence par un dialogue avec un chef communiste qui lui présente l’argument ci-dessus et l’interlocuteur poursuit : « dans un pays normal, on n’attaque pas les postes de police pour satisfaire les revendications ouvrières » et Camus note : « Il faut applaudir à cette remarque pertinente car dans un pays normal en effet les libertés syndicales autorisent la lutte pacifique pour les revendications ouvrières. Mais là où le droit de grève n’existe plus, où la législation ouvrière annule d’un trait de plume cent ans de conquêtes syndicales, quand les ouvriers qui ne reçoivent que le minimum vital voient rogner par décision gouvernementale le salaire qui ne suffit même pas à leur vie, que leur reste-t-il donc sinon le cri et la colère » et ce fait a pour conséquences, poursuit l’auteur, « [que] depuis quelques mois, un mythe s’écroule irrésistiblement devant nos yeux .Nous connaissons aujourd’hui la tristesse d’avoir eu raison en refusant de considérer les régimes de l’Est comme révolutionnaires et prolétaires ». (p. 1777)

3) BUDAPEST

Puis ce fut le tour de la Hongrie où les événements furent bien plus graves qu’à Berlin ou à Poznan. Cette dernière lutte d’un pays contre l’emprise totalitaire confirma l’auteur dans ses vues.

Après la réhabilitation de Rajk, un des chefs hongrois, pendu après un simulacre de procès, Rakosi, chef de l’État hongrois, reconnaît qu’il avait été condamné sur la base « d’accusations inventées de toutes pièces ». En juillet Rakosi démissionna et fut remplacé par Gero dont on attendait un adoucissement du régime. Des manifestations de masse commencèrent le 22 octobre et s’accentuèrent après le discours décevant du chef de l’État. On déboulonna la statue de Staline, les policiers ouvrirent le feu, l’émeute se déchaîna et à deux heures du matin les premiers tanks soviétiques intervenaient. Bien que Imre Najy soit devenu président du Conseil avec l’assentiment de tous, le 3 novembre deux mille chars russes rentraient en Hongrie. Radio-Budapest lança alors un appel aux écrivains et aux savants du monde entier, appel publié par la presse et auquel Camus répondit, étant personnellement cité dans ce texte. Sa réponse débute par la constatation tragique de l’impuissance immédiate dans laquelle les écrivains se trouvent d’agir et par un appel aux Nations Unies, et à tous les intellectuels pour qu’ils fassent sortir cet organisme de sa léthargie. Le ton en est pathétique : « C’est là, je le dis à notre honte, tout ce que nous pouvons faire pour répondre à nos frères massacrés pour que cesse enfin cette boucherie ».

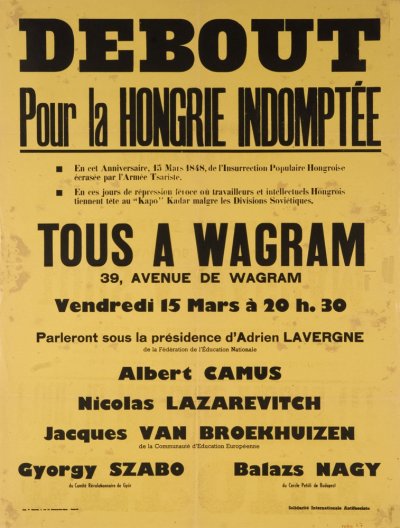

Le texte qu’il soumet aux Nations Unies se caractérise par l’apport de solutions immédiates et possibles. On y trouve une volonté de prise sur le réel pour aider à sauver des vies. La pétition n’est pas pour lui un acte d’habitude de la vie de l’intellectuel mais la volonté de résoudre un problème réel au profit de l’homme. Elle est à chaque fois un acte total, un engagement profond et sincère non pour se mettre en valeur, mais pour être vraiment utile. Voici le texte proposé, il est ferme et réaliste, dans le sens de ‘réalisable’ : « Les écrivains européens, dont les noms suivent, demandent que l’Assemblée générale examine sans désemparer le génocide dont est victime la nation hongroise. Il demande que chaque nation prenne à cette occasion ses responsabilités, qui seront enregistrées pour voter sur le retrait immédiat des troupes soviétiques, leur remplacement par la force de contrôle internationale désormais à la disposition des Nations Unies, la libération des détenus et des déportés et l’organisation consécutive d’une consultation libre du peuple hongrois. Ces mesures sont les seules qui puissent assurer la paix juste dont sont avides tous les peuples, y compris le peuple russe » (p. 1779). Le 23 novembre 1956, prenant la parole dans un meeting des étudiants français, il adjurera ceux qui croient encore au mythe de l’état prolétarien d’ouvrir les yeux sur la sinistre réalité : « Oubliez tous les maîtres, oubliez les idéologies périmées, les concepts mourants, les slogans vétustes dont on veut encore continuer de vous nourrir. Ne vous laissez pas intimider par aucun des chantages de droite ou de gauche ». Il reprendra ce même thème le 15 mars 1957 â la salle Wagram : « Ce que fut l’Espagne il y a vingt ans, la Hongrie le sera aujourd’hui ». Il préfacera le livre sur la vérité de ‘L’Affaire Najy’ paru chez Plon. Najy s’était réfugié à l’ambassade yougoslave et avait accepté d’en repartir après assurance faite par promesse écrite qu’il serait libre. Il fut arrêté et pendu. Si l’impuissance a été notre lot dit en substance l’auteur, nous devons cependant témoigner de la vérité pour que ceux qui triomphent n’aient pas ‘raison’ : « Devant la tragédie hongroise, nous avons été, nous sommes encore dans une sorte d’impuissance. Mais cette impuissance n’est pas totale. Le refus du fait accompli, l’alerte du coeur et de l’esprit, la décision d’ôter au mensonge son droit de cité, la volonté de ne pas abandonner l’innocence, même après qu’elle eût été étranglée, ce sont les règles d’une action possible ». (p. 1789)

L’affaire hongroise achèvera donc de le brouiller avec le camp soviétique, et confirme ce qu’il écrivait dans L’Homme Révolté : la révolution a été mystifiée, voilà une « terrifiante apothéose que Marx n’imaginait pas ». On ne saura qu’après sa mort qu’il a aidé matériellement plusieurs familles hongroises. Il reste pour terminer cette chronique d’une époque, la ‘douloureuse’ affaire algérienne qui, à elle seule, constitue la matière d’Actuelle III.

D) Le problème algérien

Camus connaissait mieux que personne le problème de l’Algérie, il avait, nous l’avons déjà vu, effectué plusieurs reportages sur la Kabylie dès 1939 . Il intervint de nombreuses fois pour sauver des condamnés à mort, on peut signaler par exemple :

que le 11 janvier 59 il introduisit un recours en grâce auprès du Général de Gaulle et d’André Malraux en faveur de huit condamnés à mort ;

que le 11 janvier 59 il introduisit un recours en grâce auprès du Général de Gaulle et d’André Malraux en faveur de huit condamnés à mort ;

que le 21 août 1959 il demande la grâce pour Bouyaed Radhid, Berkouk Areski, Sahnoum Ahmed.

que le 21 août 1959 il demande la grâce pour Bouyaed Radhid, Berkouk Areski, Sahnoum Ahmed.

Mais l’essentiel de sa pensée sur ce problème se trouve consigné dans Actuelle III, qui reçut un accueil assez froid de tous côtés, peut-être parce que le combat était trop avancé pour que les solutions proposées par l’auteur puissent servir à quelque chose. De toutes façons il niera comme il l’a toujours fait le droit à n’importe quel mouvement de n’importe quel bord de tuer des innocents et de torturer. Après bien des efforts pour essayer d’imposer une trêve civile, et après son échec, il s’abstiendra de prendre position car il était trop tard. Soulignons au passage que le F.L.N. n’était pas opposé à cette tentative. Actuelle III sera le résumé de sa position, dans lequel il essayera de donner à sa réflexion une portée générale.

Né en Algérie, Camus se sentait chez lui là-bas et le fait d’y retourner avec un passeport lui était intolérable. Il voyait dans l’Algérie l’occasion unique de fédérer deux peuples. « Sur cette terre sont réunis un million de Français établis depuis un siècle, des millions de Musulmans, Arabes et Berbères, installés depuis des siècles, plusieurs communautés religieuses, fortes et vivantes. Ces hommes doivent vivre ensemble, à ce carrefour de routes et de races où l’histoire les a placés. Ils le peuvent, à la seule condition de faire quelques pas les uns au-devant des autres, dans une confrontation libre ». (t. II, p. 995)

Mais lorsque l’engrenage fut déclenché il s’aperçut rapidement que rien n’était plus possible car à la haine répond la haine. « Dès lors, c’est le combat aveugle où le Français décide d’ignorer l’Arabe, même s’il sait quelque part en lui-même, que sa revendication de dignité est justifiée, et l’Arabe décide d’ignorer le Français, même s’il sait quelque part en lui-même que les Français d’Algérie ont droit aussi à la sécurité et à la dignité sur notre terre commune ».

Sa position paraîtra forcément sentimentale après les déclenchements des hostilités les plus importantes, mais on doit reconnaître que son idée était certainement la seule qui aurait permis de ne pas remplacer une injustice par une autre, à condition d’avoir pu agir à temps. Voilà sa position définitive sur ce sujet : « J’ai essayé, à cet égard, de définir clairement ma position. Une Algérie constituée par des peuplements fédérés, et reliée à la France, me paraît préférable, sans comparaison possible au regard de la simple justice, à une Algérie reliée à un empire d’Islam qui ne réaliserait à l’intention des peuples arabes une audition de misères et de souffrances et qui arracherait le peuple français d’Algérie à sa patrie naturelle » (t. II, p. 901). Le souci majeur de l’auteur a toujours été d’éviter le déracinement de l’homme, cette déclaration le confirme.

Camus est donc présent à tous les instants de l’histoire de notre époque. Bien des fois son rôle peut être comparé à celui de Rieux dans La Peste, cherchant à diminuer ‘arithmétiquement’ les souffrances humaines. Sa position dans les différentes affaires évoquées réfute sans discussion possible le qualificatif ‘d’idéaliste’ que certains lui ont donné. Nous avons vu qu’il cherche toujours une solution humaine et réalisable parce que selon ses propres dires « en toute occasion un progrès est réalisé chaque fois qu’un problème politique est remplacé par un problème humain ». Après 1952 R. Quillot nous signale qu’il s’est fixé une ligne de conduite qu’il voulait simple : combattre toutes les formes de dictature et d’arbitraire où qu’elles se manifestent et sans considération de leurs objectifs idéologiques. Propos confirmés par ce relevé de brouillon d’une lettre écrite par l’auteur en 1953 : « je suis peut-être trop sensible au monde comme il va. Mais finalement il n’est sans doute pas mauvais que quelques hommes au moins restent en alerte et ne puissent prendre leur parti de ce qui opprime ni, cette correspondance en est la preuve, de ce qui sépare » (t. II, p. 1743). Cette volonté d’agir ne peut être mieux définie que par la citation du texte suivant extrait de la revue Révolution Prolétarienne d’octobre 1957 reproduit par J.C. Brisville dans le Camus de la Bibliothèque Idéale (p. 271) : « Ce que nous savons de Camus, c’est sa solidarité mille et mille fois manifestée, envers les militants d’Espagne, de Bulgarie, de Hongrie. Pas seulement à l’occasion de meeting ou de manifestations où tant de bonnes âmes viennent pointer. Ce que nous savons de Camus, c’est le billet glissé au ‘déchard’ et la souscription à la liste qui circule de mains en mains, c’est le refus de l’estrade et des présidences et la préférence pour l’action limitée, mais utile, à mesure d’homme. Ce que nous savons de Camus, c’est sa démission de l’U.N.E.S.C.O. lorsque l’Espagne de Franco y est entrée… C’est pour tout cela que nous saluons en Albert Camus un copain ».

Mais sa pensée ne se limite pas à ces interventions, il y a chez lui une véritable réflexion théorique sur la politique. De nombreux ‘intellectuels’ en restent à ce côté ‘négatif’ de protestation. Mais Camus a donné un côté ‘positif’ à sa protestation, ce sera l’objet de notre troisième partie.

III. LA PENSÉE POLITIQUE DE CAMUS

Camus a retenu une chose importante du marxisme : la critique de la conscience mystifiée, critique qu’évidemment les ‘marxistes’ adressent à autrui voyant la paille dans l’œil du voisin alors que…

Cela a enseigné à l’auteur la méfiance à l’égard de tout messianisme. Il met l’accent sur ce point dans le recueil Victimes et Bourreaux : une pensée politique honnête doit éviter cet écueil : « Il s’agit en somme de définir des conditions d’une pensée politique modeste, c’est-à-dire délivrée de tout messianisme, et débarrassée de la nostalgie du paradis terrestre ». L’auteur cherche donc les principes fondamentaux qu’une société ‘honnête’ devrait respecter. Camus n’affirme pas comme certains démagogues que le bonheur est possible sans voir si à travers les erreurs dues à l’homme, il n’y a tout de même pas des difficultés ‘vraies’, c’est-à-dire inhérentes à toute société.

On peut donc parler d’une pensée politique chez lui car il y a une véritable réflexion sur les principes fondamentaux des sociétés. La première de ces réflexions concerne les principes de liberté et de justice.

1 ) Liberté et justice

L’auteur ne cache pas l’apparente antinomie de ces deux valeurs : « La liberté absolue raille la justice. La justice absolue nie la liberté » car, poursuit-il, « la liberté absolue c’est le droit pour le plus fort de dominer [tandis que…] la justice absolue passe par la suppression de toute contradiction : elle détruit la liberté ».

Il s’agit donc de résoudre au mieux cette contradiction capitale : « Pour être fécondes, les deux notions doivent trouver, l’une dans l’autre, leur limite ».

Pour Camus il est possible d’atteindre, de conquérir cet équilibre. L’erreur communiste pour lui tient de là : « Il n’y a pas de justice en société sans droit naturel ou civil qui la fonde… Pour conquérir l’être, il faut partir du peu d’être que nous découvrons en nous, non le nier d’abord. Pour taire le droit jusqu’à ce que la justice soit établie, c’est le faire taire à jamais puisqu’il n’aura plus lieu de parler si la justice règne à jamais. A nouveau on confie donc la justice à ceux qui, seuls, ont la parole, les puissants ». (H.R., p. 359)

Il est donc vital pour la société ‘honnête’ d’équilibrer ces deux notions car « Aucun homme n’estime sa condition libre, si elle n’est pas juste en même temps, ni juste si elle ne se trouve pas libre. La liberté, précisément, ne peut s’imaginer sans le pouvoir de dire en clair le juste et l’injuste, de revendiquer l’être entier au nom d’une parcelle d’être qui se refuse à mourir » (H.R., p. 359). La politique pour l’auteur doit se donner pour tâche de faire que ce qui est juste, soit fort, pour reprendre les termes de Pascal.

2 ) La fin et les moyens

Pour réaliser cette société, peut-on tuer ? C’est là pour Camus la question capitale. Elle est à la source même de la réflexion entreprise dans L’Homme Révolté. Dans l’introduction, ce problème est posé en termes clairs : « Nous ne saurons rien tant que nous ne saurons pas si nous avons le droit de tuer cet autre devant nous ou de consentir qu’il soit tué » ; il est urgent de répondre à cette question : la fin peut-elle justifier n’importe quels moyens ?

La réponse est aussi nette que la question : « L’action révoltée authentique, ne consentira à s’armer que pour des institutions qui limitent la violence, non pour celles qui la codifient ». (H.R., p. 360)

La fin ne peut pas justifier les moyens, parce qu’ils se justifient réciproquement.

L’auteur doit ici répondre aux objections qui lui sont formulées. Elles se résument au fait qu’on le traite ‘d’idéaliste’. Pour eux cette façon de voir les choses ne peut en rien modifier l’état réel des choses. La réponse de l’auteur est non moins affirmative : « Que signifie une telle attitude en politique ? Et d’abord est-elle efficace ? Il faut répondre sans hésiter qu’elle est la seule à l’être aujourd’hui.., l’absolutisme historique n’est pas efficace, il est efficient, il a pris et conservé le pouvoir. Une fois muni du pouvoir, il détruit la seule réalité créatrice ». (H.R., p. 361)

Une révolution, si elle cherche à triompher coûte que coûte, déviera forcément et se séparera de ses origines. Elle ne peut triompher que par des moyens conformes à ses idéaux, sinon elle sera « efficiente » et oppressive, elle n’aura donc servi à rien. Pour l’auteur ceci doit être longuement médité car seule la compréhension de ce mécanisme pourra éviter à une société « honnête » d’être oppressive : « Car ou bien la révolution prendra ce risque – ne pas vaincre et mourir – ou bien elle confessera qu’elle n’est que l’entreprise de nouveaux maîtres justiciables du même mépris ». (H.R., p. 361)

L’esprit révolutionnaire, pour Camus, ne pourra survivre que s’il comprend que sa seule force réside dans ce respect des moyens : « Mais l’esprit révolutionnaire, en Europe, peut aussi, pour la première et la dernière fois réfléchir sur ces principes, se demander quelle est la déviation qui l’égare dans la terreur et dans la guerre, et retrouver avec les raisons de sa révolte, sa fidélité ». (H.R., p. 362)

L’équilibre ne peut être maintenu que par la tension de la révolte et de la révolution. La révolte représentant l’élément personnel, individuel qu’il faut sauvegarder sous peine de renier ses principes et de tomber dans le socialisme ‘césarien’. Pour montrer la valeur de cette tension, l’auteur s’est référé au syndicalisme libre et aux mouvements libertaires : « L’effort et le succès du syndicalisme libre, comme la permanence des mouvements libertaires et communautaires en Espagne et en France, sont les repères auxquels je me suis référé pour montrer au contraire la fécondité d’une tension entre la révolte et la révolution ». (H. R.)

3) Camus et la pensée libertaire

La pensée libertaire est pour Camus l’un des éléments importants pour la constitution d’un monde plus juste. Refusant le socialisme autoritaire, pour les raisons déjà exposées, sa pensée ne pouvait qu’être nourrie par le socialisme libertaire, anti-autoritaire. Dans ses lettres sur la Révolte, il signale l’opposition constante de l’anarchiste Bakounine au socialisme autoritaire. Bertrand Russell pour sa part ayant toujours pensé que la déviation communiste était déjà en germe dans la pensée et le tempérament de Marx. D’ailleurs les luttes de l’Internationale entre Marx et Bakounine ont été étudiées par l’auteur dans l’histoire du socialisme, européen de Daniel Halvey. Luttes qui ont aussi amené la scission entre les socialistes scientifiques, autoritaires et les socialistes utopiques, libertaires. Cette pensée lui a apporté sa fécondité inégalable – selon les termes mêmes d’Emmanuel Mounier – en ce qui concerne la liberté humaine. Il faut d’ailleurs se rapporter sur ce point au livre de celui-ci Communisme, anarchisme et personnalisme. Camus y a puisé cette notion de résistance au pouvoir tant prônée par un philosophe comme Alain. Cette pensée l’a aussi renforcé dans l’idée qu’il faut arriver au gouvernement des choses en décentralisant au maximum car le pouvoir, selon l’expression d’Alain « rend fou ». Cette idée est un des leitmotiv de l’anarchie, confirme Mounier : « le pouvoir, quelle que soit son origine et quelle que soit sa forme, tend au despotisme » (C.A.P., p. 113). Ceci est dû au fait, nous dit Proudhon, que deux sentiments inhérents au pouvoir ne manquent jamais de se produire : « le mépris des masses populaires et l’exagération de son propre mérite ». Camus retiendra cet avertissement, il reviendra d’ailleurs plusieurs fois là-dessus en rappelant que la démocratie est d’abord l’usage de la « modestie ». Vers les années 1950, il lut et approuva le manifeste socialiste libertaire de Gaston Leval avec lequel il eut d’ailleurs une courte polémique après la parution de L’Homme Révolté.